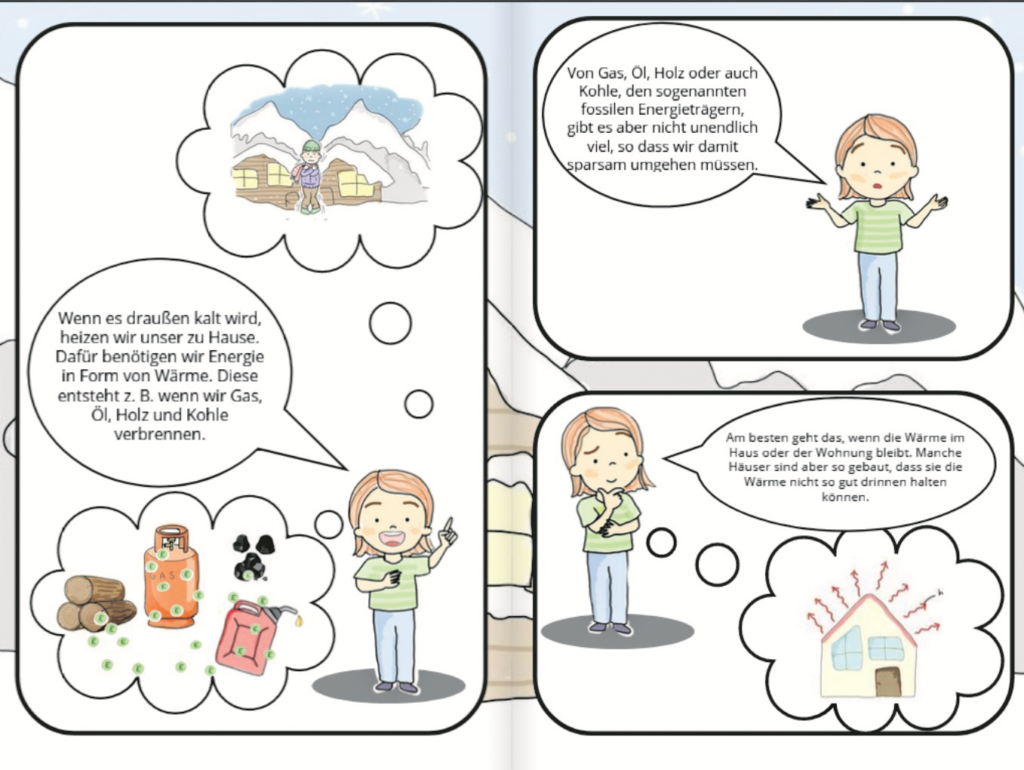

Energieträger sind für die Wärmeerzeugung in Gebäuden unerlässlich und werden oft in Form von fossilen Brennstoffen wie Gas, Öl, Holz oder Kohle bereitgestellt. Einerseits ist aufgrund ihres begrenzten natürlichen Vorkommens ein sorgsamer Umgang mit diesen Ressourcen geboten. Andererseits entsteht durch die Verbrennung fossiler Energieträger das Treibhausgas CO2, das als Katalysator des Klimawandels gilt.

Ein Beitrag von Felix Nell, Elena Meister, Prof. Dr. Jennifer Stemmann, Jun.-Prof. Dr. Nadine Tramowsky

Ein bewusster Umgang mit diesen Ressourcen kann durch die Verwendung von Dämmstoffen erfolgen, die dafür sorgen, dass die erzeugte Wärme innerhalb der Gebäude bleibt. Je nach ihren Dämmeigenschaften können Dämmstoffe den Wärmedurchgang minimieren und stellen so eine Barriere zwischen dem Inneren und dem Äußeren eines Hauses dar. Das Resultat ist eine optimierte Wärmespeicherung, die den Bedarf an fossilen Energieträgern reduziert. Umgekehrt kann die Verwendung von Dämmstoffen mit schlechten Dämmeigenschaften zu einem höheren Bedarf an Wärme und somit fossilen Energieträgern führen. Das Projekt AdUmint stellt Lehrkräften ein innovatives Tool zur Verfügung, mit dem das Thema „Wärmedämmung“ im Kontext des Klimawandels mit einem Experiment untersucht werden kann. Es bietet differenzierte Fördermöglichkeiten, um die Experimentierkompetenz von Schüler*innen der 5. und 6. Klassen zu stärken. Dies geschieht durch den Einsatz speziell entwickelter Hands-on-Experimente und einer darauf abgestimmten digitalen Lernumgebung.

Das Projekt AdUmint

Gefördert durch das BMBF hat das Projekt AdUmint das Ziel, Experimentierkompetenz und Selbstwirksamkeitserwartung im Bereich MINT zu fördern. Dazu werden digitale, barrierearme Anleitungen, unterschiedliche Darstellungsformen und gestufte Lernhilfen während der Durchführung von Experimenten zum Klimawandel eingesetzt.

So funktioniert das Experiment

Die Schüler*innen setzen sich in einem zum Thema passenden MuxBook mit dem Findungsprozess eines passenden Dämmstoffs auseinander. Das MuxBook leitet sie durch den gesamten Experimentierprozess und ermöglicht es ihnen, das Experiment eigenständig durchzuführen und ihre Erkenntnisse zu dokumentieren. Im Experiment untersuchen die Schüler*innen, welcher Wärmedämmstoff die besten Dämmeigenschaften aufweist. Sie vergleichen hierfür Kork, Holzwolle und Styropor. Gemäß dem idealtypischen Forschungsprozess beim Experimentieren durchlaufen die Schüler*innen die Phasen des Vermutens, Planens, Durchführens und Auswertens. Das MuxBook leitet sie durch diesen Forschungsprozess und bietet Hilfestellungen für jede Phase.

Vier Phasen des Experiments

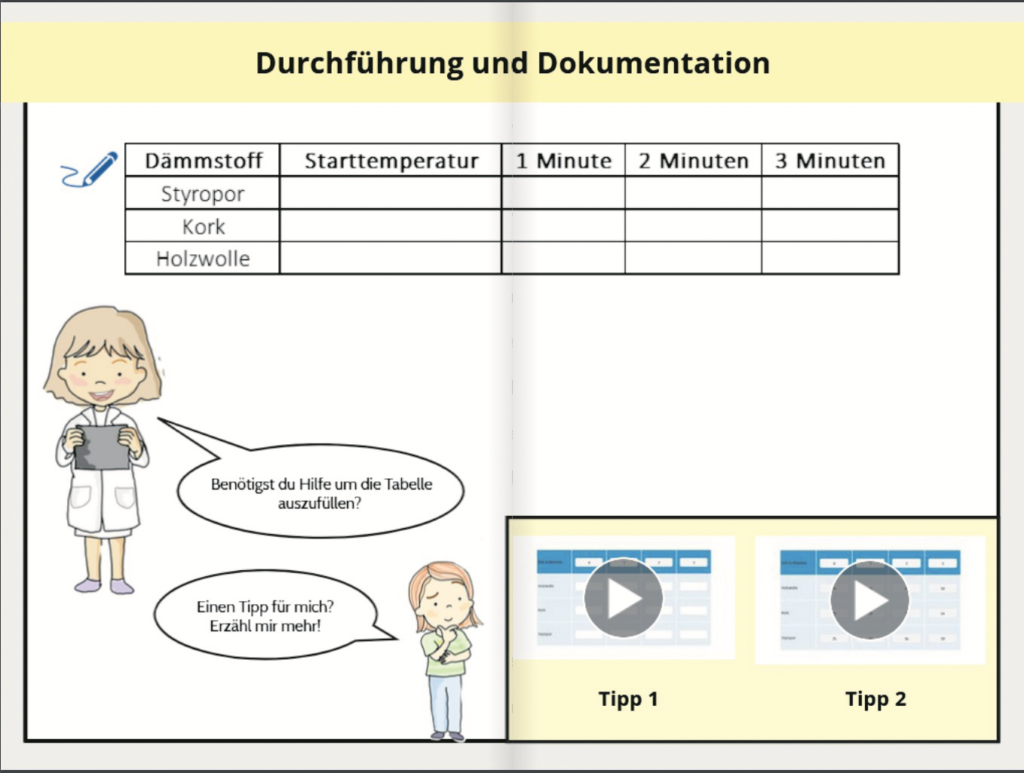

In der ersten Phase formulieren die Lernenden Vermutungen darüber, welcher der Dämmstoffe die besten Dämmeigenschaften aufweist. Die zweite Phase beinhaltet die Planung und Vorbereitung der Durchführung auf Grundlage der vorherigen Vermutungen. Dabei planen die Schüler*innen den Versuchsaufbau und halten die Arbeitsschritte für die Durchführung fest. Um die Planung zu unterstützen, stehen den Lernenden die benötigten Materialien zur Verfügung: drei unterschiedliche Dämmstoffe, eine Stoppuhr, ein Thermometer und eine Wärmequelle. Die Vermittlung der Variablen-Kontroll-Strategie (VKS) ist in der Phase der Entwicklung eines geeigneten Versuchsaufbaus entscheidend. Die Schüler*innen lernen, gleiche Bedingungen im Experiment zu gewährleisten und dabei nur eine Variable zu verändern. Auf diese Weise erschließen sie sich das methodische Vorgehen der VKS. In der dritten Phase des Experimentierprozesses führen die Schüler*innen das Experiment durch. Nachdem im Hausmodell die Zieltemperatur erreicht ist, legen die Schüler*innen den ersten Dämmstoff zur Testung an die am Modell vorgesehene Stelle ein. Es erfolgt sodann die erst Messung der Temperatur am Dämmstoff mithilfe des Thermometers zur Ermittlung

der Ausgangstemperatur. Diese Messung wiederholen die Schüler*innen in einminütigen Abständen, bis der Dämmstoff insgesamt drei Minuten eingelegt war. Die Ergebnisse jeder Messung notieren sie tabellarisch. Nachdem die Schüler*innen jeden Dämmstoff auf die zuvor beschriebene Weise getestet und die Messwerte notiert haben, beginnt die Auswertungsphase. In dieser Phase tragen die Schüler*innen die gemessenen Werte in ein Diagramm ein. Ihre Aufgabe besteht nun darin, zu überprüfen, ob ihre ursprünglichen Vermutungen durch die Experimentierergebnisse bestätigt oder widerlegt werden, und ihre Schlussfolgerung entsprechend zu begründen. Der Forschungsprozess schließt mit einer Erklärung ab. Diese legt dar, dass die Schüler*innen mit ihrem Experiment zwar einerseits den Dämmstoff mit den besten Dämmeigenschaften gefunden haben. Sie klärt andererseits aber auch darüber auf, dass der am besten dämmende Dämmstoff nicht auch der am besten geeignete sein muss, da in der Realität bei der Auswahl des passenden Dämmstoffs zusätzliche Faktoren wie Brennbarkeit von Dämmstoffen, Beschaffungskosten oder die Verfügbarkeit zu berücksichtigen sind.

Hier geht‘s zum Experiment

Zur Vorbereitung auf die digitale Experimentierumgebung empfehlen wir ein Tutorial zur Arbeit mit MuxBooks:

Das Experiment eignet sich für Schüler*innen der 5. und 6. Klasse. Das MuxBook kann in der Webversion abgerufen und mit der Remix-Funktion bearbeitet werden. Für die Arbeit am Smartphone ist das MuxBook nicht geeignet. Das zugehörige Buch ist zu finden unter:

Herausforderung Experimentieren

Nun stellt sich jedoch die Frage nach der Notwendigkeit der Förderung der Experimentierkompetenz von Schüler*innen. Der Förderungsbedarf der Experimentierkompetenz zeigt sich in den Ergebnissen empirisch gewonnener Erkenntnisse über die Ausprägung der jeweiligen Teilkompetenzen des Experimentierens bei Schüler*innen. Kuhn und Dean (2005) zeigen, dass es für Schüler*innen eine Herausforderung darstellt, Forschungsfragen und Hypothesen zu formulieren. Hammann et al. (2006) führen dies auf die Vorstellung der Schüler*innen zurück, dass Hypothesen zwingend richtig sein müssen. Hammann et al. (2006) fanden zudem Hinweise darauf, dass Schüler*innen dazu neigen, mehrere Variablen gleichzeitig zu verändern. Dies beeinträchtigt die Interpretation der Ergebnisse und die Entscheidung, ob die eingangs formulierte Vermutung bestätigt wird oder verworfen werden muss. Die Forschungsergebnisse von Hilfert-Rüpell et al. (2010) und Hammann et al. (2006) verdeutlichen die Notwendigkeit, die Experimentierkompetenz von jungen Menschen zu fördern. Die Experimentierkompetenz spielt eine zentrale Rolle bei der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung innerhalb der verschiedenen MINTDisziplinen. Eine hohe Experimentierkompetenz befähigt unter anderem dazu, aus vorhandenen Informationen sachlogische Vermutungen abzuleiten und auf dieser Grundlage Versuchspläne zu erstellen, die es ermöglichen, jene Vermutungen zu überprüfen. Gleichermaßen zeigt sich hier auch die Fähigkeit, auf der Grundlage von Informationen sachrichtige Schlussfolgerungen zu treffen und dabei eigene Vermutungen kritisch zu hinterfragen. Die Konzeption des hier vorgestellten Experiments samt Begleitmaterialien folgt jenem Phasenablauf, den das Experimentieren in den MINT-Fächern gemein hat – dies mit dem Ziel, die Experimentierkompetenz losgelöst vom fachlichen Kontext und somit fachübergreifend zu fördern.