Mit Platz für sieben reguläre Besatzungsmitglieder und einer ununterbrochenen menschlichen Präsenz seit Oktober 2000 ist die Internationale Raumstation (ISS) die größte und erfolgreichste Raumstation aller Zeiten. Ihre Zukunft jedoch wird immer ungewisser.

Ein Beitrag von Michael Büker

Schon während des Wettlaufs zum Mond hatten die USA und die Sowjetunion das nächste Fernziel im Blick: eine Landung mit Menschen auf dem Mars. Doch es kam anders, denn nach den Mondlandungen des Apollo-Programms von 1969 bis 1972 blieb die Raumfahrt ein halbes Jahrhundert lang in der Nähe der Erde. Die Sowjetunion entwickelte immer komplexere Raumstationen, bis hin zur legendären Mir. Die USA konzentrierten sich auf das Space Shuttle, das leistungsfähigste Raumschiff der Geschichte. Mit dem Ende des Kalten Krieges wuchsen beide Programme in einer Art historischem Glücksfall zusammen. Aus der Kooperation erwuchs in wenigen Jahren die Internationale Raumstation. Sie ist seit gut 20 Jahren das zentrale Projekt für die Raumfahrt der USA, Russlands, Europas, Japans und Kanadas.

Zusammenarbeit mit Hindernissen

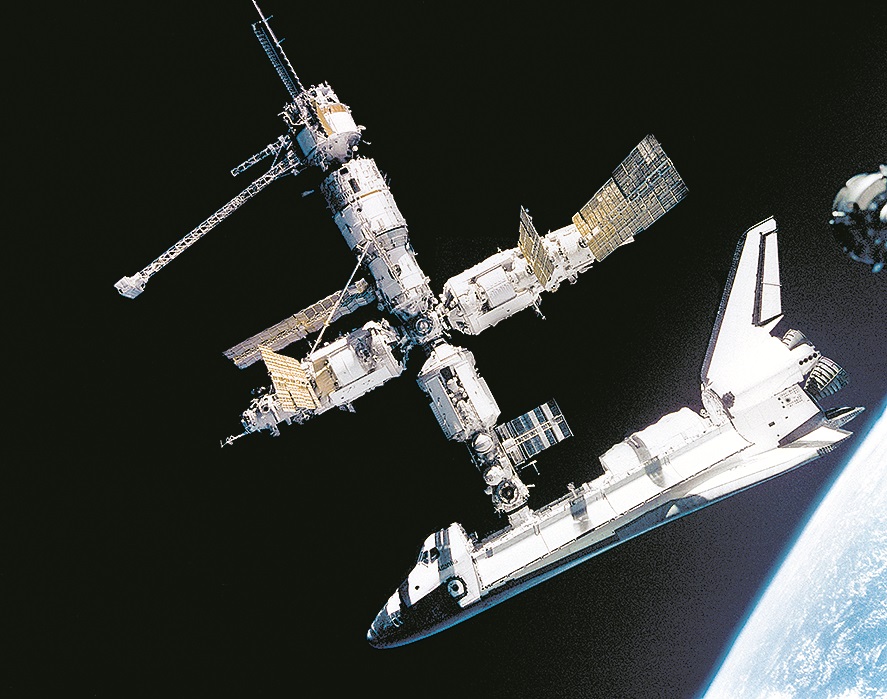

Die erste Phase der neuen Zusammenarbeit war das Shuttle-Mir-Programm. Die amerikanische Raumfähre brachte Fracht, Bauteile und Besatzung zur Mir. Die NASA bekam Einblicke in den Dauerbetrieb einer komplexen, modularen Raumstation – womit die USA keine eigenen Erfahrungen hatten. Die NASA und ihre Gast-Crews konnten auf der Mir auch Langzeitexperimente in den eigens dafür ausgestatteten

Forschungslabormodulen Spektr und Priroda durchführen. Für die russische Raumfahrt ging es jedoch um weitaus mehr: Mit dem Shuttle-Mir-Programm zahlten die USA Hunderte Millionen Dollar, ohne die ein Weiterbetrieb der Raumstation in den 1990er-Jahren wahrscheinlich unmöglich gewesen wäre. Die nächste Phase der Kooperation war der gemeinsame Aufbau der ISS mit einem russischen Segment und einem internationalen Segment. Von 1998 bis 2001 wurde eine Art erste Ausbaustufe fertiggestellt. Doch der weitere Ausbau der ISS wurde von einer Katastrophe jäh unterbrochen. Am 1. Februar 2003 verglühte das Space Shuttle Columbia beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wegen eines Schadens am Flügel, der zwei Wochen zuvor beim Start entstanden war. Zwar konnten russische Sojus-Raumschiffe weiterhin Besatzungen

zur ISS und zurück bringen, doch fast alle noch fehlenden großen Module und Bauteile waren für Starts mit amerikanischen Space Shuttles vorgesehen.

Die Erfüllung der Vision

Erst 2006 wurde der Aufbau der ISS durch die verbleibenden Space Shuttles Discovery, Atlantis und Endeavour wieder aufgenommen. Das Programm hatte nun jedoch ein Ablaufdatum: Bis 2011 mussten alle großen Module und Bauteile ins All gebracht sein – danach würde nie wieder ein Space Shuttle starten. Alle verbleibenden 22 Shuttle-Flüge sollten dem Aufbau und Betrieb der ISS dienen, mit Ausnahme der

Mission STS-125 zur Wartung des Hubble-Weltraumteleskops. Das straffe Programm hatte Erfolg: Ab 2006 wurde die ISS-Außenstruktur samt Solarpanels stark erweitert. Es folgten die großen Forschungslabors Columbus aus Europa und Kibō aus Japan sowie die in Europa gebauten Knotenmodule Harmony und Tranquility – Letzteres zusammen mit der berühmten Aussichtskuppel namens Cupola.

Mit dem Ende des Space-Shuttle-Programms im Jahr 2011 war die Station nahezu fertiggestellt. Doch es begann eine fast zehn Jahre lange Durststrecke, während derer es nur genau einen Weg zur ISS gab. Raumfahrer*innen aus den USA, Europa, Japan und Kanada waren darauf angewiesen, in russischen Sojus-Raumschiffen mitzufliegen. Die USA zahlten hierfür im Schnitt rund 55 Millionen Dollar pro Flug. Die Lage entspannt sich seit 2020 wieder, denn mittlerweile fliegen regelmäßig Dragon-Raumschiffe der US-Firma SpaceX zur ISS; das Starliner-Raumschiff von Boeing soll bald folgen.

Die Erfahrung in der Raumfahrt sagt: Je mehr verschiedene Raumschiffe zur Verfügung stehen, desto besser für die Versorgung der Station und die Sicherheit ihrer Besatzung. Eine Reihe von Fehlfunktionen russischer Raumschiffe machte dies in den letzten Jahren deutlich. Der prominenteste Fall ereignete sich im Jahr 2018: In dem Sojus-Raumschiff, das unter anderem den deutschen Astronauten Alexander Gerst zur ISS gebracht hatte, wurde aus bis heute ungeklärter Ursache ein Loch gefunden und notdürftig im All geflickt. Heute sind in der Regel mindestens ein russisches und ein amerikanisches Raumschiff zugleich an der ISS angedockt, was mehr Flexibilität bei unerwarteten Problemen bietet.

Ungewisse Zukunft

Bis Herbst 2021 sah es danach aus, als würde die bewährte ISS-Kooperation selbstverständlich so lange weitergeführt, wie die inzwischen seit Jahrzehnten im All dienende Technik mitspielen würde. Doch am 15. November 2021 führte das russische Militär überraschend einen Test einer Antisatellitenwaffe durch, indem es einen ausgedienten russischen Satelliten abschoss. Die Trümmerwolke im niedrigen Erdorbit bedrohte fast augenblicklich das Leben der siebenköpfigen ISS-Besatzung – darunter der gerade erst eingetroffene Deutsche Matthias Maurer sowie zwei russische Kosmonauten. Die Besatzung zog sich zeitweise in ihre Raumschiffe zurück, geplante Außeneinsätze wurden verschoben.

Kurz darauf folgte der russische Überfall auf die Ukraine. Der beeinträchtigt zwar bisher nicht den täglichen Betrieb der Raumstation oder die Flugpläne zu ihrer Versorgung. Doch eine gemeinsame Fortführung der Kooperation auf lange Sicht wird immer unwahrscheinlicher. Die russische Raumfahrtagentur verfolgt Pläne für eine neue, allein russische Raumstation, so wie auch China eine betreibt. Das internationale Segment der ISS soll mit kommerziell betriebenen Modulen von US-Raumfahrtunternehmen erweitert werden, bevor diese sich möglicherweise zu eigenen Stationen abtrennen. Für die kommenden Jahre jedenfalls werden die Raumfahrtprogramme der beteiligten Länder genauso aneinander gebunden bleiben wie die zusammengedockten Module der Raumstation – mangels Alternative.

Die ISS begann als hoch ambitioniertes Gemeinschaftsprojekt sehr ungleicher Partner, geboren aus einer historischen Ausnahmesituation. Sie inspirierte eine ganze Generation mit gelebter Zusammenarbeit im All und ist heute eine der komplexesten Maschinen, die die Menschheit je gebaut hat. Doch sie zeigt bedauerlicherweise auch, dass nicht einmal der Weltraum 400 Kilometer über dem Erdboden über jene Konflikte erhaben ist, die am Erdboden wüten.