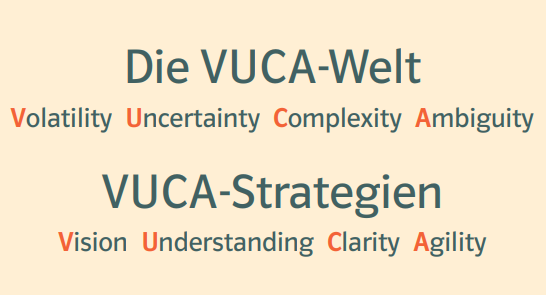

Wir leben in einer VUCA-Welt. Der Begriff wurde bereits Mitte der 1980er-Jahre in den Wirtschaftswissenschaften geprägt und später vor allem für den Bereich moderner Unternehmensführung und -strategien auskonzipiert. VUCA ist eine englische Abkürzung und beschreibt den Zustand des gesellschaftlichen Zusammenlebens (und damit die Märkte und das Wirtschaften) als veränderlich (volatile), unsicher (uncertain), komplex (complex) und mehrdeutig (ambiguous).

Ein Beitrag von Ulli Weisbrodt.

Um in dieser Welt klarzukommen, hilft ebenfalls VUCA – in diesem Fall stehen die Buchstaben für vier Strategieansätze: Das Team benötigt eine Vision (vision), denn das Bild einer wünschenswerten Zukunft dient der Orientierung und wirkt motivierend. Das Verständnis von Zusammenhängen (understanding) ist sowohl im thematischen als auch im einzel- und gruppendynamischen Kontext wichtig für einen gelingenden Weg dorthin. Klarheit und Einfachheit (clarity) helfen, die Prioritäten in diesem Prozess richtig zu setzen. Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit (agility) lassen das Team Sackgassen erkennen und Hindernisse überwinden.

Die Richtung stimmt, gehen wir zügig weiter

Wenn wir also in einer VUCA-Welt leben, sollten dann nicht auch VUCA-Strategien pädagogisch-didaktisch angepasst in der Bildung verankert werden? In den vergangenen Jahren hat sich die Didaktik in allen MINT-Fachdisziplinen stark weiterentwickelt. Das Vermitteln von Kompetenzen und typischen Denk- und Arbeitsweisen ist im Unterricht zur Regel geworden. Das Systemdenken steht im Vordergrund, von Beginn an erkennen Schüler*innen, wie die unterschiedlichen Strukturebenen vom Kleinen zum Großen zusammenhängen. Der Unterricht wurde dadurch moderner und hat sich an Erfordernisse des 21. Jahrhunderts angepasst. Diese wertvollen Entwicklungen sollten nun konsequent in Richtung VUCA-Strategien weitergedacht werden. Die MINT-Fächer benötigen dahingehend eine gemeinsame Vision, einen vernetzt angelegten Unterricht, der das Denken und Handeln in MINT-Zusammenhängen in einer für die Schüler*innen klaren Struktur fördert. Lernwege sollten so angelegt sein, dass sie die Anpassungsfähigkeit von Schüler*innen fördern.

Das Ziel: Ein vernetzter, projektorientierter MINT-Unterricht

Hierfür liegen sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch praktische Umsetzungserfahrungen vor. In Baden-Württemberg arbeitet das Fach Naturwissenschaft und Technik schon seit einigen Jahren ganz praktisch nach diesem Bildungsansatz. An meiner Schule gehen wir diesen Weg konsequent weiter und machen diesen Ansatz überfachlich, vernetzen also den MINT-Unterricht und seine Lehrkräfte in diesem Konzept. Und so sieht das konkret aus: Die MINT-Lehrkräfte einer Klassenstufe formulieren ein gemeinsames „Entdeckerthema“, das den unterrichtlichen Rahmen der kommenden Monate bildet. Nehmen wir zur Auskonkretisierung hier das Thema Klimakrise.

Phase 1: Der Entdeckertag soll motivieren

Die verzahnt angelegte Einheit startet mit einem „Entdeckertag“ der gesamten Klassenstufe. Oberste Zielsetzung dabei ist die Motivation der Schüler*innen für das Thema und die Art des Unterrichts. Hier wird die gemeinsame Vision formuliert (etwa: „Unsere Schule macht sich fit fürs Klima“).

Eine Identifizierung mit dem Thema erfolgt durch eine aktive Einbindung der Schüler*innen bei der Ideenfindung (z.B.: Was muss dazu geschehen?) und durch Abfragen (zur Motivation, um sich an Umsetzungsideen zur Strom- und Wärmeversorgung des Gebäudes, zur Gestaltung des Schulgeländes oder zur nachhaltigen Essensversorgung zu beteiligen).

Phase 2: MINT-Schlüsselkonzepte werden qualifiziert

Es folgt ein koordinierter MINT-Unterricht: Die Fachlehrer*innen qualifizieren ihre Klasse jeweils in ihrem Fach, nehmen dabei aber Bezug auf das Rahmenthema und die anderen MINT-Fächer. Dazu müssen die Arbeitsmaterialien zuvor entwickelt und allen zugänglich gemacht worden sein. Am besten existiert ein gemeinsames MINT-Curriculum zu dieser Einheit, sodass die einzelnen Lehrkräfte wissen, was wann im anderen MINT-Unterricht läuft. Die Klasse erlebt diese Qualifizierungsphase zwar fachlich, aber mit einem roten MINT-Faden verbunden. Auch die Klassenarbeiten werden vernetzt angelegt; anstelle jeweils einer Klassenarbeit pro Fach werden mehrere MINT-Arbeiten geschrieben. Teile daraus werden dem jeweiligen Fach zugeordnet und ergeben in Summe die schriftliche Note in jedem Fach.

Phase 3: Die Entdeckerfrage wird entwickelt

Es folgt eine Phase, in der sich Schülerteams bilden, die gemeinsam eine vernetzt angelegte „Entdeckerfrage“ bearbeiten möchten. Es ist sinnvoll, dass die MINTLehrkräfte im Vorfeld eine Liste interessanter und dabei machbarer Fragen anlegen. Diese wird allerdings den Schüler*innen nicht ausgeteilt, sondern dazu genutzt, die Ideen des Teams mit Impulsen zu versehen. Außerdem kann dadurch der Abgleich zwischen den Vorstellungen der Lehrkraft und des Teams besser gelingen. Neben der Ausformulierung der Entdeckerfrage wird gemeinsam mit der Lehrkraft eine Liste mit Anforderungen an das Projekt entwickelt. Die einzelnen Anforderungen sind dabei nach Prioritäten geordnet.

Phase 4: Das Team entdeckt die Frage agil im Projekt

Hat sich jedes Team mit seiner Entdeckerfrage identifiziert und die Anforderungen abgeklärt, startet eine mehrwöchige Projektphase: Hier wird der Fachunterricht aufgelöst. Die Lehrkräfte sind weiter nach Stundenplan in der Klasse, unterstützen aber jetzt die einzelnen Teams. Die bewährte Methode für diese Phase heißt Scrum, die gängigste Methode für eine agile Projektorganisation. Jedes Team setzt sich in der ersten MINT-Stunde des Tages

an sein „Scrum-Board“ (auch Kanban-Board genannt) und bespricht Ziel und Weg des anstehenden „Sprints“. Ein Sprint ist ein Schritt hin zur Lösung des Problems, also zur Bearbeitung der Entdeckerfrage. Jedes Team formuliert dazu ein zügig erreichbares Teilziel seines Projekts aus und vergibt sich dazu passende Arbeitspakete. Die einzelnen Teammitglieder arbeiten in den folgenden MINT-Stunden ihr Paket ab und fügen die Ergebnisse zusammen. Es erfolgt eine Überprüfung, ob das Ergebnis dem formulierten Teilziel entspricht. Falls nicht, wird die Schleife mit Anpassungen des Ziels oder der Arbeitspakete erneut durchlaufen. Ist das Teilziel erreicht, geht es zum nächsten Sprint. Die Gruppe lernt dabei, sich selbst zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen. Für die Lehrkräfte besonders wichtig ist es, länger andauernde Frustrationen in Teams zu erkennen und hier gezielte Unterstützung zu geben. Sprint für Sprint kommen die Teams so ihrem Ziel ein Stück näher, am Ende steht das Produkt oder die Forschungsarbeit zur

gewählten Entdeckerfrage. Sehr lohnend ist in dieser Phase auch die Kontaktaufnahme zu gesellschaftswissenschaftlichen und sprachlichen Fächern. Diese können parallel gesellschaftlich-ethische Fragen zum Thema andocken, Sachtexte sprachlich-argumentativ analysieren oder mit einer kreativen Darstellung die Identifikation mit dem Thema stärken

Phase 5: Das Ergebnis wird präsentiert, der Prozess reflektiert

Die Ergebnisse der Teams werden an mindestens einem ganzen Schultag wertschätzend vorgestellt. Im einfachsten Fall bleibt dies eine Präsentation innerhalb der Klasse oder der Stufe, besser noch ist eine ausgeweitete Durchführung dieser Veranstaltung mit Eltern, Schulleitung, Lokalpolitiker*innen und/oder Journalist*innen. Auch eine filmische Dokumentation und Veröffentlichung von Prozess und Ergebnis erhöht die empfundene Selbstwirksamkeit der Schüler*innen. Informieren Sie sich vorher als Lehrkräfte auch über eine mögliche Teilnahme einzelner Teams bis hin zur gesamten Klassenstufe an Wettbewerben. Zum hier gewählten Thema Klimakrise sollten manche Teams tatsächlich etwas Klimawirksames umgesetzt haben. Dies ist die höchste Form an Selbstwirksamkeit, die Schüler*innen erleben können.

Lese-Tipps

Anne Sliwka, Britta Klopsch: Deeper Learning in der Schule. Beltz-Verlag, 221 S., 19,95 Euro, 2022