Bereits ein Grundschulkind würde wohl widersprechen, wenn es von Walfischen hört: „Ein Wal ist doch kein Fisch, sondern ein Säugetier!“ Bemerkenswert ist, dass es beim Tintenfisch oder bei Silberfischchen keinen ähnlichen Protest gibt. Im englischen Sprachgebrauch gilt das erst recht: jellyfish (Quallen), starfish (Seesterne), crayfish (Krebstiere) sind und bleiben „fish“. Ganz offensichtlich folgt eine alltagssprachliche Namensgebung nicht unbedingt abstrakter Naturwissenschaft, sondern anschaulicheren Kriterien wie Ähnlichkeiten im Körperbau (Stromlinienform), der Nutzung (Fischerei) oder dem Lebensraum (Meer). Aber auch in der Wissenschaft gibt es neben der verwandtschaftlichen Gruppierung sinnvolle Einteilungen, zum Beispiel den Lebensformtyp („Fisch“) oder die Organisationsstufe („Reptil“) – man muss nur klarmachen, wovon man redet.

Ein Beitrag von Dr. Inge Kronberg

Eine alltagssprachliche Namensgebung gibt es nicht nur bei „Fisch“ und „fish“, sondern auch bei vielen anderen Tiernamen. Es macht Spaß, im Unterricht solche anschaulichen Ausdrücke zu sammeln und dabei zu überlegen, auf welche Merkmale und Ähnlichkeiten diese Alltagsbegriffe anspielen und inwieweit sie biologisch zutreffend sind. Dabei kann auch ein Ausflug in Dialekte und Fremdsprachen aufschlussreich sein, denn er macht klar, dass in der Wissenschaft bei der Namensgebung und Gruppierung von Arten anders vorgegangen werden muss als im Alltag. Trotzdem sind viele alltagssprachliche Begriffe praktisch, weil sie wie eine Eselsbrücke die beschriebene Art wiedererkennbar machen. Das Ziel von Alltagsnamen ist nicht die Verwandtschaftsanalyse, sondern eine Artbestimmung durch leicht nachvollziehbare, anschauliche Assoziationen.

Lebensformtyp und Alltagssprache beim Wal

Wale gehören als stromlinienförmige, aktive Schwimmer wie Haie und Tintenfische zum Lebensformtyp „Fisch“ und zeigen eine konvergente Anpassung an vergleichbare Lebensbedingungen. Ihre Ähnlichkeit ist also auf analoge Funktion und physikalische Erfordernisse zurückzuführen. Der schwedische Naturforscher Carl von Linné verteilte zweiteilige Namen für Arten: Ein erster Namensteil benennt die Gattung, also eine Gruppe sehr ähnlicher Arten, ein zweiter Namensteil enthält eine nähere Beschreibung der einzelnen Art. Mehrere Gattungen bilden zusammen eine Familie, mehrere Familien eine Ordnung und mehrere Ordnungen schließlich eine Klasse innerhalb des Stammes im Reich der Tiere. Arten der gleichen Gattung ähneln sich mehr als Arten verschiedener Gattungen. Solche homologen Ähnlichkeiten erklärte Charles Darwin in seiner Evolutionstheorie damit, dass Arten unterschiedlich eng miteinander verwandt sind. Sobald die Verwandtschaftsverhältnisse besser geklärt sind, können sich wissenschaftlicher Artname und Einordnung also ändern: Der „Walfisch“ wird zum „Wal“ und erhält einen Säugetierplatz im Stammbaum.

Organisationsstufe und Verwandtschaft bei Reptilien

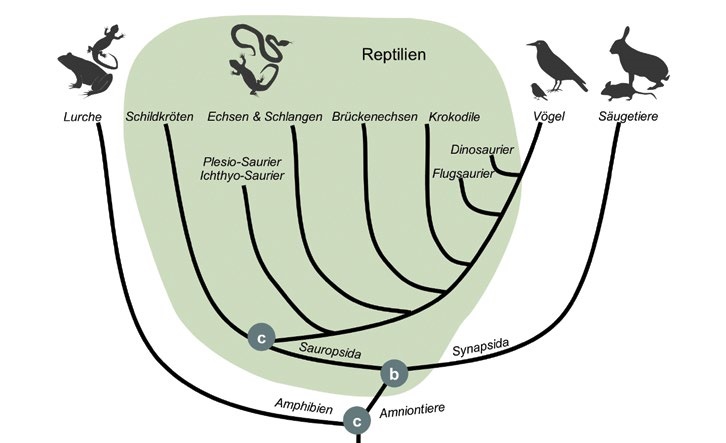

Neben der Verwandtschaft von Arten bildet nicht nur der Lebensformtyp eine sinnvolle Gruppierung, sondern auch die Organisationsstufe der Tiere. Das lässt sich am Beispiel der Reptilien zeigen. In der Stammbaumforschung erhält nur eine geschlossene Abstammungsgruppe (Monophylum) einen eigenen wissenschaftlichen Namen. Ein Blick auf den Stammbaum der Landwirbeltiere (siehe Abbildung) zeigt: Alle Lurche lassen sich auf eine Stammart a zurückführen, umgekehrt stammen alle Lurcharten, ob lebend oder ausgestorben, von dieser Stammart ab, sie sind vollständig eingeschlossen. Die Lurche bilden also ein Monophylum, genannt Amphibien. Die heutigen Schuppenkriechtiere (Echsen und Schlangen), Schildkröten, Krokodile und die sehr seltenen Brückenechsen, alle zusammen „Reptilien“ genannt, haben ebefalls eine gemeinsame Stammart c, sie sind also untereinander verwandt. Eine geschlossene Abstammungsgruppe bilden sie aber nicht, denn die von c ausgehen den Verzweigungen führen auch zu den Vögeln.

Erst wenn man die Vögel einbezieht, entsteht ein Monophylum, das nennt man aber nicht Reptilia, sondern Sauropsida. Dieser Begriff ist nicht mit der alltagssprachlichen Gruppierung „Saurier“ für ausgestorbene Landwirbeltiere zu verwechseln. Zusammen mit den Sauropsida haben die Säugetiere einen gemeinsamen Vorfahren b, so entsteht eine nochmals erweiterte Abstammungsgruppe, das Monophylum Amniontiere. Das sind Tiere, deren Embryonen sich in einer Hülle entwickeln und vom Wasser unabhängig sind.

Die Begriffe „Reptilien“ und „Saurier“ meidet man in der biologischen Fachsprache bei einem phylogenetischen Stammbaum, weil es keine geschlossenen Abstammungsgruppen sind. Trotzdem ist der Begriff „Reptilien“ wertvoll, wenn man Baupläne und Lebensformen innerhalb der Wirbeltiere miteinander vergleichen möchte. Im Biologieunterricht ist er vor allem dann hilfreich, wenn Vorkenntnisse zur Evolutionstheorie und zum Unterschied zwischen Homologie und Analogie noch fehlen.

Dr. Inge Kronberg

Promovierte Biologin, Fachautorin und Wissenschaftsjournalistin. Sie schreibt in Lehrbüchern und Fachzeitschriften über aktuelle Themen aus der Ökologie, Genetik und Evolutionsbiologie. Im Schulbereich ist sie als Autorin von Natura Oberstufe, Markl Biologie und verschiedenen Unterrichtsheften tätig.