Jenseits des Neptuns wurden Tausende Himmelskörper gefunden, wo bis vor 30 Jahren nur der neunte Planet Pluto beheimatet schien. Der wiederum ist längst kein Planet mehr – schauen wir uns die Revolutionen am Rande des Sonnensystems einmal genauer an.

Ein Beitrag von Michael Büker

Im äußeren Sonnensystem herrscht scheinbar tote Hose: Ein paar kleine, versprengte Himmelskörper ziehen zig Milliarden Kilometer entfernt ihre einsamen Bahnen. Sie brauchen Jahrhunderte für eine Umrundung der Sonne, und Besuch bekommen sie praktisch nie. Doch dieser Schein trügt. Unser Verständnis des äußeren Sonnensystems wurde von der Forschung im 21. Jahrhundert gründlich umgekrempelt.

1992: Himmelskörper jenseits des Neptuns

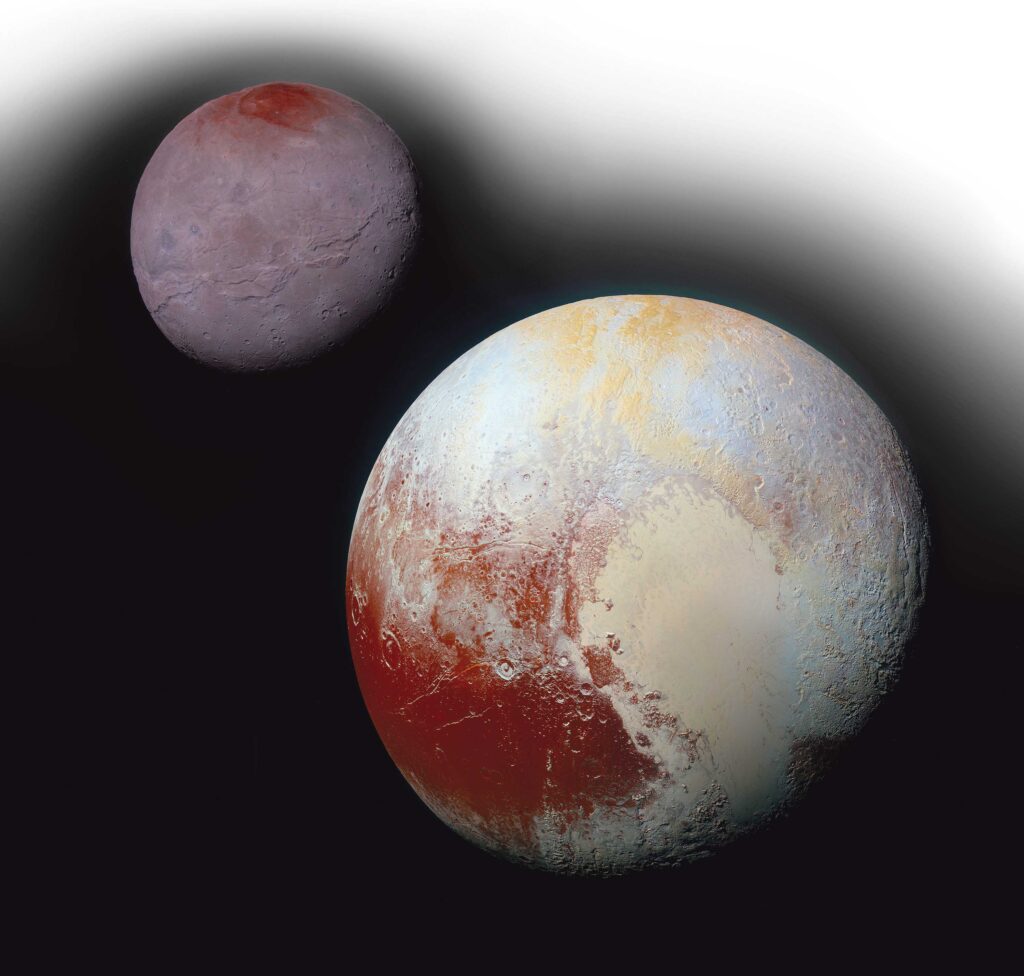

Von 1930 bis Anfang der 1990er-Jahre schienen die Verhältnisse klar: Hinter dem Neptun gab es nur noch den neunten Planeten Pluto (mit seinem 1978 entdeck-ten, überraschend großen Mond Charon). Die stark um 17 Grad geneigte Umlaufbahn Plutos trägt ihn bis zu 7,4 Milliarden Kilometer von der Sonne weg – das entspricht dem 49,3-Fachen des mittleren Abstands von der Erde zur Sonne, der als Astronomische Einheit definiert ist (1 AE = 149.597.870,7 km). Doch 1992 kam Bewegung ins äußere Sonnensystem. Der nur 115 Kilometer durchmessende Brocken 1992 QB1 (heutiger Name: 15760 Albion) wurde entdeckt: nach Pluto der erste Himmelskörper auf einer eigenen Bahn jenseits des Neptuns. Es war die Geburtsstunde des Kuipergürtels, benannt nach dem niederländischen Astronomen und Planetenforscher Gerard Kuiper, der Jahrzehnte zuvor eine solche Region beschrieben hatte. Seither wurden 900 weitere transneptunische Objekte (TNOs) gefunden, und mehr als 3.000 Kandidaten warten auf eine Bestätigung ihrer Entdeckung.

2003 und 2005: überraschende Erkenntnisse um Sedna und Eris

Für besonderes Aufsehen sorgten zwei TNOs namens Sedna und Eris, entdeckt in den Jahren 2003 bzw. 2005. Sedna fiel durch eine extrem weitläufige und lang gestreckte Umlaufbahn auf: mit 76,2 AE im sonnennächsten und mehr als 900 AE im sonnenfernsten Punkt. Über 10.000 Jahre braucht Sedna auf dieser Bahn für einen Umlauf um die Sonne. Die Spekulationen, wie Sedna zu einer solch außergewöhnlichen Bahn gekommen sein könnte, dauern bis heute an.

Eris bewegt sich zwischen rund 38 AE und 97 AE mit einer Umlaufzeit von etwa 560 Jahren auf einer weniger extremen Bahn, ist dafür aber bemerkenswert groß und mit gut 2.300 Kilometern Durchmesser nur minimal kleiner als Pluto. Das Entscheidende an der Entdeckung war jedoch, dass auf einer Umlaufbahn um Eris auch ein stattlicher Mond namens Dysnomia entdeckt wurde. Die Vermessung der Umlaufzeit von Dysnomia um Eris – knapp 16 Tage – erlaubte einen Rückschluss auf Eris’ Masse. Das Ergebnis war ein Paukenschlag: Eris ist um etwa ein Viertel schwerer als Pluto.

2006: neue Klasse der Zwergplaneten wird erstellt

Unter dem Eindruck dieser Entdeckungen passierte im Jahr 2006 gleich zweierlei: Nach rund fünf Jahren Planungs- und Bauzeit wurde mit der Raumsonde New Horizons erstmals eine Erkundungsmission zum Pluto und dem Kuipergürtel entsandt. Und: Pluto bekam seine Eigenschaft als neunter Planet des Sonnensystems von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) aberkannt.

Diese Entscheidung, die weit über die Astronomie hinaus für Entrüstung sorgte, war stark durch die Entdeckung von Eris motiviert: Wenn Pluto der neunte Planet war, müsste Eris dann nicht der zehnte sein? Und lauerten dann nicht womöglich ein elfter, zwölfter oder gar etliche weitere „Planeten“ im kaum erkundeten Kuipergürtel? Die IAU umschiffte das Problem, indem sie die Klasse der Zwergplaneten schuf, der sie sowohl Pluto als auch Eris zuordnete. Der einzige Zwergplanet des inneren Sonnensystems ist übrigens Ceres: der größte Körper im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter.

2015: Fotos vom Pluto enthüllen geologische Veränderungen

Noch während New Horizons unterwegs zum frisch ernannten Zwergplaneten Pluto war, fanden Astronom*innen mehrere weitere TNOs mit extremen Umlaufbahnen, die derjenigen von Sedna ähnelten. Sie werden heute auch Extrem-TNOs (kurz: ETNOs) genannt. Mehrere Forschungsteams schlugen die Theorie vor, dass ein weit entfernter, sehr großer und bislang unentdeckter Planet diese ETNOs auf ihre Bahnen geschleudert haben könnte. Sie fanden jedoch seinerzeit zunächst wenig Beachtung. Mehrere Forschungsteams schlugen die Theorie vor, dass ein weit entfernter, sehr großer und bislang unentdeckter Planet diese ETNOs auf ihre Bahnen geschleudert haben könnte. Sie fanden jedoch seinerzeit zunächst wenig Beachtung.

Als New Horizons im Juli 2015 endlich am Pluto vorbeiflog, fing die Sonde die allerersten Bilder dieser fernen Welt und ihres Mondes Charon ein. Mehr als 6 Gigabyte gesammelter Messdaten wurden im Laufe von 15 Monaten im Schneckentempo zur Erde gefunkt. Ihr Inhalt verblüffte die Fachwelt: Plutos Oberfläche aus gefrore-nem Stickstoff zeigte viel weniger Ein-schlagskrater als erwartet. Manche Regionen können höchstens ein paar Millionen Jahre alt sein – sind also für geologische Verhältnisse brandneu. Woher Pluto die nötige Wärmeenergie für geologische Veränderungen an seiner Oberfläche nimmt, ist bis heute ein Rätsel.

2016: die Suche nach dem neuen „Planet Nine“ beginnt

Im Jahr 2016 schließlich wurde eine weitere Revolution im äußeren Sonnensystem ausgerufen, und zwar von den US-Astronomen Konstantin Batygin und Mike Brown. Letzterer zählt zu den Entdeckern von Eris und Sedna und kokettiert mit dem Twitter-Spitznamen „plutokiller“ mit seinem Beitrag zur Neuklassifizierung Plutos. Das Duo schlug nun ebenfalls die Theorie vor, dass ein großer Planet weit jenseits des Neptuns (und von ähnlicher Größe) eine Reihe von ETNOs auf ihre extremen Bahnen geschleudert haben könnte, deren sonnenfernste Punkte auffallend in die gleiche Richtung zeigten. Mike Browns Prominenz und Medienwirksamkeit verschaffte der Hypothese eine enorme Aufmerksamkeit.

Zahlreiche Astronom*innen weltweit gingen auf die Suche nach dem neuen „Planet Nine“. Die Theorie inspirierte auch vielfältige Ideen zur Herkunft des hypothetischen Planeten: Gehörte er einst zu einem fremden Stern und wurde von unserer Sonne eingefangen? War er einstmals ein Riesenplanet wie Jupiter und Saturn, bis er in einer planetaren Katastrophe hinaus ins äußere Sonnensystem geschleudert wurde? Ein Erklärungsversuch klingt spektakulärer als der nächste.

Das äußere Sonnensystem im 21. Jahrhundert

Jahr

Ereignis

2003

Sedna, das erste bekannte ETNO, wird entdeckt.

2005

Eris wird entdeckt: kleiner als Pluto, aber deutlich schwerer.

2006

New Horizons startet zum Pluto.

2006

Pluto und Eris werden zu Zwergplaneten erklärt.

2009

Das Hubble-Weltraumteleskop entdeckt in einer zufälligen Sternbedeckung das mit 1 Kilometer Durchmesser kleinste bekannte TNO.

2013 – 2015

Gezielte Suchprogramme finden fast 2.000 neue TNOs.

2015

New Horizons fliegt an Pluto und seinen fünf Monden vorbei.

2016

Konstantin Batygin und Mike Brown veröffentlichen ihre Theorie von Planet Nine.

2018

Das bei rund 132 AE fernste bekannte TNO 2018 AG37 wird entdeckt.

2019

New Horizons fliegt an 486958 Arrokoth vorbei.

2179

Pluto vollendet die erste Umrundung der Sonne seit seiner Entdeckung im Jahr 1930.

Und wie geht es weiter?

Obwohl die Suche nach „Planet Nine“ bislang keinen Erfolg hatte, stehen Batygin und Brown zu ihrer Theorie. Ihre ursprüngliche Veröffentlichung von 2016 untersuchte die Umlaufbahnen von sechs ETNOs. Inzwischen sind acht weitere hinzugekommen, die den beiden Forschern zufolge ihre Theorie von Planet Nine stützen. Nicht wenige Astronom*innen bezweifeln jedoch, dass diese Datenbasis von 14 ETNOs ausreicht, um von der Existenz eines Planeten auszugehen, den bislang niemand gesehen hat.

Die Suche nach eisigen Himmelskörpern jenseits des Neptuns geht weiter. Auch das James-Webb-Weltraumteleskop dürfte dabei eine Rolle spielen. Eines ist in jedem Fall klar: Von Neptun und Pluto über New Horizons bis hin zu Sedna und dem rätselhaften Planet Nine herrscht im äußeren Sonnensystem alles andere als tote Hose.

Michael Büker

Diplom-Physiker und Buchautor, Podcaster, Wissenschaftsjournalist, Science Slammer und Kommunikator

mit den Schwerpunkten Astrophysik, Raumfahrt, Teilchenphysik und nukleare Abrüstung.