Über viele Jahrzehnte war der Verkehr, insbesondere der auf der Straße, ein Thema, das zwar ständig auf der Tagesordnung stand, aber nicht als „kritisch“ angesehen wurde. Die individuelle Mobilität und die dazugehörigen Angebote wurden als selbstverständlich eingestuft. Natürlich gab es auch mal Einschränkungen, man denke nur an die beiden Ölkrisen in den 1970er-Jahren, die zu deutlichen Rezessionen führten. Die Bevölkerung trug die Maßnahmen mit und es trat nach einiger Zeit wieder Entspannung ein. Doch wie sieht das heute aus?

Ein Beitrag von Prof. Dr. Michael Schreckenberg

Mittlerweile ist der Verkehr viel zu komplex geworden, um ihn auf eine Facette zu reduzieren. War damals „nur“ Ölknappheit der treibende Faktor für die Einschränkungen, zeigen sich heute immer deutlicher weitere und kompliziertere Zusammenhänge, die die Funktion des Gesamtsystems in teilweise unvorhergesehener und kaum nachvollziehbarer Weise beeinflussen. Von der Politik wird hier häufig, nach welchen Kriterien auch immer, wenig wissenschaftlich fundiert entschieden und gehandelt.

Vier Problematiken im Straßenverkehr

Ob es beispielsweise um die Diskussionen in Bezug auf Kohlenstoffdioxidausstöße geht, um Tempolimits, Elektroladestationen, Datensicherheit oder ganz aktuell um die Energieversorgung (mittlerweile diskutiert man ja angeblich auch wieder autofreie Sonntage) – die Dynamik ist in jeder Hinsicht spürbar. Dabei kristallisieren sich vier elementare Felder als wesentlich heraus:

- Antriebsenergie: Woher soll sie in Zukunft kommen? Strom und Wasserstoff sind die nachhaltigsten Kandidaten, aber woher kommt der Strom und wie kommt der Wasserstoff ins Auto?

- schwächelnde Infrastruktur: Viele Brücken drohen nicht mehr befahrbar zu sein, Einsturzgefahr wie in Genua ist da nicht mehr weit. Werden wir die daraus entstehenden Probleme irgendwann in den Griff bekommen?

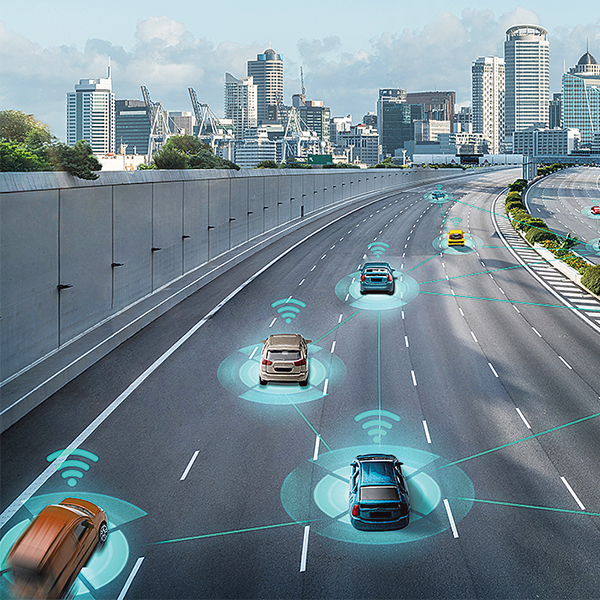

- zunehmende Automatisierung: Werden Autos jemals wirklich vollkommen unabhängig sein vom Menschen und auf jede Problemsituation eine angemessene Antwort finden (Stichwort autonomes Fahren)?

- fortschreitende Kommunikation und Vernetzung: Informationen werden ausgetauscht, ohne dass der Mensch sie zu sehen bekommt. Wie reagiert der Mensch auf die voranschreitende „Entmündigung“ im Auto? Was ist, wenn viele sie ablehnen? Wird sie dann zum Zwang?

Wir haben es hier mit einer sehr komplexen Gemengelage zu tun. Die vier beschriebenen Felder hängen eng zusammen. Gleichzeitig kann man die Verknüpfungen nicht mehr real nachvollziehen. Allein der Bereich der Datenerhebung im Verkehr durch die Fahrer*innen selbst ist für diese nicht mehr kontrollierbar. Die Googles, Facebooks oder Amazons dieser Welt wissen sowieso mehr über uns als wir selbst. Eine klare Lösung für den Umgang damit gibt es nicht.

Studiengang Energy Science

An der Universität Duisburg-Essen gibt es bereits seit Jahren den bundesweit einmaligen Studiengang „Energy Science“ (mit einem Auslandsjahr!), der sich ebenjenen heutigen großen Herausforderungen widmet. Das Studium ist ausdrücklich naturwissenschaftlich orientiert. Hier lernt man alle Facetten der Energieproblematik kennen. Fachleute auf diesem Gebiet werden heute mehr denn je gebraucht. Weitere Informationen zum Studiengang: www.uni-due.de/energy-science

Frage nach der Antriebsenergie ist so brisant wie nie

Es geht darum, verschiedene Aspekte im Umgang mit den Themenfeldern darzustellen, um ein Gefühl für die jeweiligen Abhängigkeiten zu bekommen. Die Energiefrage stellt sich mittlerweile als zentrales Problem heraus. Die Zeit der Verbrenner „fährt“ einem Ende entgegen, zumal die Verfügbarkeit von Erdöl auch zu einem Nadelöhr wird. Die Vorkommen sind begrenzt und einer Studie folgend reicht die einfach zu fördernde Menge bis zum Ende der 2030er-Jahre. Allerdings sind wir auf Importe angewiesen, da wird es, wie jetzt zu sehen, wahrscheinlich schon vorher eng. Ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde (km/h) auf den Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h in den Städten wird gefordert. Damit kann man Kraftstoff und Emissionen reduzieren, verliert aber viel Zeit. Eine höhere Geschwindigkeit ist in vielen Fällen aufgrund von Staus ohnehin nicht zu erreichen. Teuer werden Benzin und Diesel sowieso. Aber was ist jetzt wichtiger: Klimaschutz oder Ökonomie?

Was ist besser: Strom, Wasserstoff oder Windenergie?

So stößt man auch schnell auf Strom und Wasserstoff als „Futter“ für die Antriebe, aber die Infrastruktur muss dafür aus- oder besser aufgerüstet sein. Wie viele Ladesäulen sind erforderlich? Überall wird gerechnet und geplant und am Ende reicht eventuell die Kapazität des zugrunde liegenden Basisnetzes nicht aus. Wasserstoff verbraucht in der Aufbereitung immer noch sehr viel Energie, die ja auch von irgendwoher kommen muss. Windenergie bietet sich da an, insbesondere zu Zeiten, in denen wenig Strom nachgefragt wird. Das alles sind lokale Gedankenspiele, die aber in der Fläche funktionieren müssten. Am Ende steht dann die Preisfrage für Anschaffung und Verbrauch. Reine Elektroautos und Plug-in-Hybride werden vom Staat (noch) unterstützt. Für Hybride wird sich das wohl bald ändern. Aber der Strompreis steigt unentwegt. Selbst eine vernünftige Rechnung über einen zumindest mittelfristigen Zeitraum von fünf Jahren ist schon schwierig bis unmöglich. Es gibt auf diesem Gebiet keine Konstanten mehr wie früher, wo man praktisch aus dem Vollen schöpfen konnte. Das ist ein wenig vergleichbar mit der logistischen Gleichung à la Mitchell Feigenbaum, die über Jahre die Chaostheorie geprägt hat. Denn hier hat man es eben nicht mehr mit „exponentiellem“ Wachstum zu tun, was gerade von der Politik immer wieder irrigerweise propagiert wird, sondern es wird darin ein begrenzender Faktor eingeführt. Sobald dies geschieht, gelten andere Gesetze, mit eben chaotischem Ausgang. So weit hergeholt ist der Vergleich wahrscheinlich gar nicht, nur spielen hier deutlich mehr Faktoren mit hinein.

Schwächelnde Infrastruktur zeigt sich immer mehr

Auch die Infrastruktur wurde mal ohne Bremse erweitert, ein Königreich für das Auto sollte es werden. Hier zeigten sich irgendwann Grenzen des Wachstums. Und nun zeigen sich die Grenzen des Alterns. Die eigentlich schon vor vielen Jahren absehbare „Schieflage“ bei den Brückenbauwerken ist schlichtweg über die Zeit ignoriert worden. Doch irgendwann kann man aus Sicherheitsgründen nicht mehr wegschauen. Erhebliche finanzielle und vor allem zeitliche Aufwendungen sind nötig, um zumindest die dringendsten Fälle zu bearbeiten. Die A45-Talbrücke Rahmede ist ein Warnsignal, rund 2.500 Brücken im Bundesfernstraßennetz mussten oder müssen noch „abgearbeitet“ werden. Während der Verfall der Brückenbauwerke ein sich lange hinziehender „schleichender“ Prozess ist, treten Naturereignisse wie die Flutkatastrophe im Ahrtal praktisch ohne oder mit nur sehr kurzem zeitlichen Vorlauf auf. Hier kann in der verbleibenden Zeit nur das Allernötigste getan werden, um Menschenleben zu retten. Um einen Eindruck von der Komplexität der Zusammenhänge zu geben, braucht man nur die Deutsche Bahn anzuschauen. Sie wollte von den 6.000 zusätzlichen Lkw-Fahrten durch Lüdenscheid zumindest 400 auf die Schiene bringen. Aber aufgrund der Lage im Ahrtal ist dies so schnell nicht möglich, dort sind eben auch (noch) Arbeiten erforderlich. Selbst auf dem Kölner Ring wurde 15 Prozent mehr Verkehr gemessen, verursacht durch großräumige Umfahrungen der Talbrücke Rahmede. Umso eindrücklicher wirkte die auf den russischen Krieg in der Ukraine bezogene und in großen Lettern von Künstlern in einer Wochenendaktion aufgebrachte Botschaft: „Lasst uns Brücken bauen“. Die Brücke von Genua war nach zwei Jahren wieder befahrbar. Warten wir bei uns erst mal ab …

Oft ist es bereits zu spät für vernünftige Lösungen

Ein neues Lieblingswort, nicht nur in diesem Zusammenhang, ist „Resilienz“ – ein eigentlich aus der Psychologie entlehnter Ausdruck, der die Anpassungsfähigkeit im Angesicht von Problemen und Veränderungen beschreibt. Das Kritische hierbei wiederum ist, dass man im Falle der Infrastruktur erst beim Auftreten von Problemen anfängt, über eine Anpassung nachzudenken. Da ist es dann in vielen Fällen einfach zu spät, um noch vernünftige Lösungen finden zu können. Diese müsste man eigentlich schon in der Schublade haben. Die Wissenschaft fängt hier auch jetzt erst wirklich an, über ein effizientes methodisches Vorgehen in dieser Hinsicht nachzudenken. Wir arbeiten aktuell gerade an der Erfassung und der Vorhersage von Korrelationen in solchen Netzen, lokal wie (über)regional. Zum Glück gibt es heute genügend Daten als Ausgangsmaterial, zumindest hier findet weiter exponentielles Wachstum statt …

Automatisierung und autonomes Fahren werfen Fragen auf

Damit aber noch nicht genug. Jetzt kommen auch noch die automatisierten Fahrzeuge ins Spiel, in der äußersten Stufe autonom. Sie werfen mannigfache (komplexe) Fragen auf. Überall spielen jetzt Sensorik und Software neben der „Hardware“ die Hauptrolle. Chips sind Mangelware geworden und selbst die Hardware fehlt in größeren Margen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Ladekabel (fürs Hausnetz) aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht mehr verfügbar sind. Die Steigerung wäre nur noch ein E-Fahrzeug ohne Akku, leider auf absehbare Zeit nicht lieferbar. Die internationale Vernetzung führt zu lokalen Instabilitäten bei Störungen. Die Korrelationen der Produktionen und Transporte zeigen sich erst bei deren Wegfall. Auch hier gibt es keine „resiliente“ Planung, obwohl man doch mit so einer Entwicklung schon länger rechnen konnte. Entschuldigungen heute helfen da wenig weiter. Bei der Software steht man wiederum vor einem ganz anderen Problem. Ob mein PC oder Laptop ab und zu mal spinnt, ist nicht weiter von Belang, dann fliegt man eben aus der Zoom-Sitzung heraus. Beim Auto ist das anders. Wenn da was spinnt, wird es kritisch. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere. Wann lasse ich das Auto also allein entscheiden? Schuld sind bei einem Unfall momentan eigentlich die Fahrer*innen. Sie wissen aber nicht, wie die Algorithmen programmiert sind. Und mit jedem Update ändert sich wieder etwas, nicht unbedingt zum Besseren. Ganz zu schweigen von den enormen ethischen Problemen (s. Kasten „Das Trolley-Dilemma“). Hier tastet man sich langsam voran. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Das Trolley-Dilemma

Das bereits Ende der 1960er-Jahre entwickelte moralphilosophische Gedankenspiel ist mit dem autonomen Fahren wieder aktuell geworden.

Ursprünglicher Hintergrund:

Eine Straßenbahn (englisch: „trolley“) rast ungebremst auf fünf Gleisarbeiter zu. Durch Umstellen der Weiche könnten diese fünf Menschen gerettet werden, dafür würde ein Arbeiter auf dem Nebengleis sterben.

Wie handelt man moralisch korrekt?

Die Website Moral Machine hat diverse Szenarien zusammengestellt, um zu erfassen, wie Menschen zu moralischen Entscheidungen stehen, die von Maschinen getroffen werden. Hier können Sie selbst beurteilen: www.moralmachine.net/hl/de

Warum ein fächerübergreifender Austausch notwendig ist

Doch eigentlich wird das alles doch für die Menschen gemacht. Sie sollen davon profitieren. Überbordende Technik und Informationen überfordern schlichtweg. Der „direkte Zugriff“ geht verloren, das erzeugt Verunsicherung. Und der Datensatz, den man dabei erzeugt, bleibt weitestgehend im Dunkeln, zumindest für einen selbst. Doch irgendwie wird alles gespeichert und analysiert. Und auch hier zeigen sich Grenzen auf. Die seit einiger Zeit in der Wissenschaft hoch gehandelten Bereiche der „Data Science“ und der „KI“ zeigen zwar lokal Erfolge, generell ist das Feld aber noch zu unübersichtlich. Einen die Fachdisziplinen übergreifenden Austausch gibt es leider nur partiell. Nötig ist er aber unbedingt.

Prof. Dr. Michael Schreckenberg

studierte Theoretische Physik an der Universität zu Köln und hat seit 1997 an der Universität Duisburg-Essen die erste und einzige Professur weltweit für Physik von Transport und Verkehr. Seit fast 30 Jahren beschäftigt er sich mit der Analyse, Modellierung, Simulation und Optimierung von Verkehr in großen Netzwerken.