Um unsere Gesellschaft klimaneutral oder sogar klimapositiv umzugestalten, ist neben einer besseren Wärmedämmung auch und gerade im Wärmesektor, der etwa die Hälfte des Energiebedarfs ausmacht, eine Abkehr von Erdöl und Erdgas erforderlich. Als Ersatz eignen sich Erdwärme, Sonnenenergie (Solarthermie) und Heizen mit „grünem“ Strom in Kombination mit Wärmespeichern. Im Folgenden wird gezeigt, wie sich deren Speichervermögen bereits in der Sekundarstufe berechnen lässt. Das Thema eignet sich ideal, um Bezüge zwischen den einzelnen MINT-Fächern herzustellen.

Ein Beitrag von Prof. Dr. Daniel Gembris

Von 1995 bis 2019 ist der gemeinsame Anteil von Gas- und Ölheizungen im Wohnungsbestand in Deutschland trotz sich verschärfender Klimakrise nur von 80 Prozent auf 75 Prozent zurückgegangen. In den ersten Jahren nach 1995 gab es eine Verschiebung von Erdöl hin zu (fossilem) Erdgas. Dieses ist aber nicht unbedingt klimafreundlicher als Erdöl, da auch die Freisetzung von CO2 und Methan bei dessen Förderung und Transport für die Klimabilanz mitberücksichtigt werden muss. Der Einsatz von Wärmepumpen, mit denen sich Erdwärme unter Zufuhr von elektrischer Energie nutzbar machen lässt, fristet in Deutschland noch ein Nischendasein. Als Faustformel gilt, dass bei dieser Technik die Heizungswärme zu 75 Prozent aus Umgebungswärme und zu 25 Prozent aus elektrischer Energie, die möglichst aus regenerativen Quellen stammen sollte, gewonnen wird. Im Prinzip handelt es sich bei den Wärmepumpen um Kühlschränke, deren Nutzen aber nicht in der erzeugten Kälte, sondern in der Abwärme besteht. Da der Wirkungsgrad der Anlagen umso höher ist, je geringer der Unterschied zwischen Heizungs- und Umgebungstemperatur ist, eignen sie sich besonders gut für Fußbodenheizungen. Eine weitere Wärmequelle sind Sonnenkollektoren. In Kombination mit saisonalen Wärmespeichern lässt sich die Wärmeenergie des Sommers noch im Winter nutzen.

Die verschiedenen Arten von Wärmespeichern

Wärmespeichern liegen im Wesentlichen drei verschiedene Funktionsprinzipien zugrunde:

- Speicherung durch Temperaturänderung eines Mediums (sensible Wärme)

- Speicherung durch Phasenänderung eines Mediums (z. B. fest/flüssig; latente Wärme; etwa bei einem Taschenwärmer)

- Speicherung durch chemische Reaktionen, die Wärme freisetzen und durch die Zufuhr von Wärme umgekehrt werden können (z. B. Zeolith-Wärmespeicher)

Buch

Tipp

Machste dreckig – Machste sauber: Die Klimalösung

David Nelles und Christian Serrer: Machste dreckig – Machste sauber: Die Klimalösung. Friedrichshafen: KlimaWandel 2021. 10 €

Wassertanks als sensible Wärmespeicher

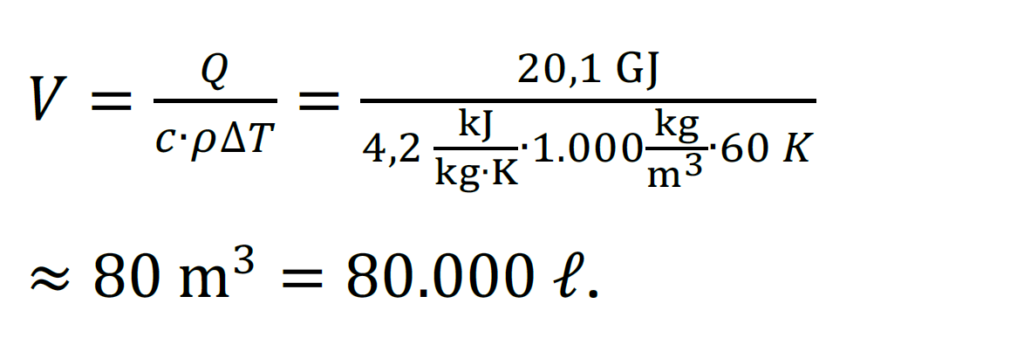

In diesem Beitrag sollen nur sensible Wärmespeicher interessieren, bei denen es sich in der Regel um große, mit heißem Wasser gefüllte Tanks handelt. Mit einer Art Tauchsieder lässt sich Wärmeenergie in Zeiten „nachtanken“, in denen die Preise an der Strombörse niedrig sind oder elektrische Energie aus Photovoltaik oder Windkraft im Überfluss zur Verfügung steht. Ausgangspunkt für die Berechnung der notwendigen Speichergröße ist der bekannte Zusammenhang zwischen zugeführter Wärmeenergie Q und Temperaturerhöhung ΔT eines Stoffes: Q = cmΔT, wobei c für die spezifische Wärmekapazität und m für die Masse des Stoffes steht. Damit lässt sich bereits eine untere Grenze bestimmen: Der Energiebedarf von deutschen Privathaushalten beträgt pro Kopf und Jahr durchschnittlich 8.000 kWh (entsprechend einer durchschnittlichen Leistung von rund 1.000 W), davon 70 Prozent für Wärme und Kälte, also Q = 5.600 kWh = 20,1 GJ. Mit der Dichte von Wasser p = 1.000 kg/m³, c = 4,2 kJ/kg*K und einer Differenz von 60 K zwischen

Wasser- und Umgebungstemperatur (z. B. 70 °C und 10 °C) ergibt sich für das Volumen:

Zum Vergleich: Die Fördergrenze für Wärmespeicher liegt z. B. in Sachsen bei 200.000 ℓ. Aufgrund der wesentlich größeren Energiedichte von Heizöl reicht für den Heizöltank eines typischen Einfamilienhauses ein Volumen von nur 3.000 ℓ. Dafür ist Wasser günstiger und muss im Idealfall nicht nachgefüllt werden – und es ist viel nachhaltiger.

Eine Thermoskanne als Referenz

Auch bei einer sehr guten Wärmeisolierung der Tanks wird Wärme ungenutzt an die Umwelt abgegeben. Um die Größe dieses Effektes abzuschätzen, hilft ein Vergleich mit einer Thermoskanne – dem Inbegriff guter thermischer Isolation. Laut DIN-Norm muss die Temperatur von anfänglich 100 °C heißem Wasser in einer bei Raumtemperatur aufbewahrten Thermoskanne nach sechs Stunden noch mindestens 78 °C betragen. Da die Abnahme in guter Näherung exponentiell erfolgt, ergibt sich für den Zeitverlauf der Temperaturdifferenz: ∆T(t) = ∆T0 e−t ⁄ τ mit τ = 16 h. Diese Zeitkonstante nimmt proportional zum Volumen-zu-Oberflächen-Verhältnis zu (s. Vollmer & Möllmann). Mit steigendem Volumen steht also relativ betrachtet eine kleinere Oberfläche für den Austausch von Wärmeenergie mit der Umgebung zur Verfügung (kleineres Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis). Bei einem würfelförmigen Tank mit der Kantenlänge a beispielsweise beträgt die Oberfläche 6 × a², das Volumen a³ und das Volumen-zu-Oberflächen-Verhältnis somit a ⁄ 6. Die Vergrößerung des Fassungsvermögens einer würfelförmigen Thermoskanne von 1 ℓ auf die oben genannten 80.000 ℓ würde die Abklingzeit um den Faktor ∛80.000 ≈ 43 vergrößern, also von 16 auf 689 Stunden, umgerechnet 28 Tage – zu kurz, um durch den Winter zu kommen. Der Wärmespeicher müsste über ein Volumen von 500.000 ℓ verfügen, damit der Wärmegehalt im Jahresmittel einen Wert von Q = 5.600 kWh = 20,1 GJ aufweist. Zum Vergleich: Der Energieertrag von Sonnenkollektoren beträgt in Deutschland etwa 400 kWh pro Quadratmeter Kollektorfläche und Jahr. Für einen viel größeren, superisolierten Langzeitwärmespeicher mit einer deutlich höheren Wandstärke wurde heruntergerechnet auf ein Volumen von 1ℓ eine Abklingkonstante τ von etwas mehr als 16 h erreicht – die Thermoskanne ist also ein gutes Modell.

Der Vorteil gemeinsam genutzter Wärmespeicher

In der Regel wohnen mehrere Personen in unmittelbarer Nachbarschaft, was die Frage aufwirft, wie sich dies auf die Dimensionierung des Tanks auswirkt. Die Proportionalität der Abklingzeit zum Volumen-zu-Oberflächen-Verhältnis legt nahe, dass das benötigte Volumen eines gemeinsam genutzten Wärmespeichers unterproportional bzw. sublinear mit der Zahl der Personen wächst. Tatsächlich gilt für das notwendige Volumen unter der Voraussetzung, dass sich nach einem Jahr kaum noch Restwärme im Wärmespeicher befindet, näherungsweise V ~ n3/4. Für zehn Personen etwa müsste der Tank nur rund sechsmal größer sein, für 100 Personen nur 32-mal verglichen mit dem Tank für eine Person. Es wäre also sinnvoll, dass ein größerer Wärmespeicher von mehreren Häusern gemeinsam genutzt wird.

Literatur- und Link-Tipps

Michael Vollmer und Klaus-Peter Möllmann: „Rasante Physik: Alles kalter Kaffee?“, Physik in unserer Zeit, 5/2019 (50), S. 252–253

Informationen zu einem Architekten, der sein Wohnhaus mit einem großen Wärmespeicher ausgestattet hat:

www.bit.ly/3LFi9Pw

Informationen der Universität Stuttgart zu Projekten und Forschungsthemen im Bereich der solaren Nahwärme:

www.bit.ly/33oYWAB

Erläuterung zur Funktionsweise von Taschenwärmern; das Prinzip lässt sich auch im größeren Maßstab nutzen:

www.bit.ly/3sLJMhu

Statistik zur Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes in Deutschland in den Jahren 1995 bis 2020:

www.bit.ly/352FKsU

Video | Natronlauge als Wärmespeicher:

www.youtube.com/watch?v=sX8IRLSBSTQ

Resümee

Um mehr regenerative Energie in Fernwärmenetzen zu nutzen, wurden bereits mehrere größere Wärmespeicher errichtet, die Schwankungen im Energieangebot ausgleichen. Wärmespeicher eignen sich aber auch für Nahwärmenetze, also die Wärmeversorgung mehrerer benachbarter Häuser durch eine gemeinsame Wärmequelle. Wie groß ein Wärmespeicher sein sollte, lässt sich nicht pauschal entscheiden. Einen Anhaltspunkt kann aber eine Simulation für die Abnahme der gespeicherten Wärmemenge geben, die außer von der Größe des Speichers von vielen weiteren Parametern abhängt, etwa der Wärmekapazität des Speichermediums (s. Excel-Tabelle im Downloadmaterial). Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man sich aber bei einem einzelnen Ein- oder Zweifamilienhaus nicht allein auf eine Kombination von Solarthermie und Wärmespeicher verlassen. Mit der Simulation können zudem die Grenzen des Exponent-3/4-Potenzgesetztes untersucht werden (s. Downloadmaterial).

Download

Das Thema umfasst eine Vielzahl an möglichen Vertiefungen: Oberflächen-Volumen-Verhältnis verschiedener geometrischer Körper, Gebäude als Wärmespeicher, Wärmespeicherung im Erdreich, Arten des Wärmetransports, Lebewesen als Wärmespeicher u. v. m. Weiterführende Informationen und Berechnungen sowie eine Excel-Simulation finden Sie hier:

Prof. Dr. Daniel Gembris

ist Physiker und Dozent für Mathematik und naturwissenschaftliche Grundlagen an der Staatlichen Studienakademie Dresden der Berufsakademie Sachsen