Im Lied heißt es: „Die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen …“. Gilt dies auch noch heute? Oder gelingt es mit modernen Methoden, doch herauszufinden, was uns gerade beschäftigt? Der MINT Zirkel sprach mit dem Hirnforscher Prof. Dr. John-Dylan Haynes über den Stand der Forschung.

Ein Interview mit Prof. Dr. John-Dylan Haynes

MINT Zirkel: Wie beantworten Sie als Hirnforscher die Frage nach dem Zusammenhang von Gehirn und Geist?

Prof. Dr. John-Dylan Haynes: Aus Sicht der modernen Hirnforschung gibt es eine sehr enge, geradezu untrennbare Verbindung zwischen Gehirn und Geist. Man könnte das Gehirn als Trägersubstanz unserer Gedanken verstehen, als das körperliche Medium, in dem unsere Gedanken stattfinden. Man kann das sehr grob mit einer CD vergleichen. Die Musikstücke sind im Rillenmuster auf ihrer Oberfläche codiert, jedes Lied geht mit einem eigenen Muster einher. So ähnlich ist es mit unseren Gedanken und der Hirnaktivität: Jeder Gedanke geht mit einem eigenen, unverwechselbaren Muster der Hirnaktivität einher. Die Verbindungen zwischen den Nervenzellen sind die Grundlage für unsere Assoziationen, wie etwa Hitze – Eis – Schwimmbad – Badehose. Dadurch können die Muster der Hirnprozesse sich immer wieder zu neuen Aktivitäten anstoßen. In dieser Sichtweise ist auch unser geistiges Leben zeitlich begrenzt. Wenn das Gehirn aufhört zu existieren, dann enden auch meine Gedankenwelten.

Wie würde eine neurowissenschaftliche Theorie des Bewusstseins aussehen? Müsste man dafür nicht auch eine Idee vom Zusammenspiel der Neuronen und ihrer Verbindungen haben?!

Ein großes Rätsel beim Zusammenhang von Gehirn und Geist ist, dass unsere Gedanken sich auf eine bestimmte Art und Weise „anfühlen“. Ein Roterlebnis fühlt sich anders an als ein Tonerlebnis, und das wiederum anders als ein Schmerzerlebnis. Aber im Gehirn wird dies alles durch sehr ähnliche Nervenzellen ermöglicht. Wie kann es da zur Vielfalt unseres geistigen Lebens kommen? Für diese Frage hat die Hirnforschung bis heute keine ausreichende Antwort. Es gibt verschiedene Bewusstseinstheorien, aber nicht sehr viele wissenschaftliche Daten, um sie zu stützen. Und es gibt keine vollständige Hirntheorie, die das Zusammenwirken aller 86 Milliarden Nervenzellen des durchschnittlichen menschlichen Gehirns erklären könnte.

Wie genau funktioniert das neurowissenschaftliche Gedankenlesen, bei dessen Entwicklung Sie federführend waren?

Der Begriff der „Gedanken“ ist hier im breiten Sinne zu verstehen, wir meinen damit alle möglichen Varianten unserer Erlebniswelt. Das sind nicht nur sprachliche Gedanken („Ich muss heute noch die Klassenarbeit korrigieren.“), sondern alle übrigen Erlebnisse, wie das Rot der Mohnblume, der scharfe Schmerz nach einem Messerstich oder die Erinnerung an den Strandurlaub.

Der technische Begriff ist „Decodierung mentaler Zustände“. Aus dieser Vielfalt der Gedanken sollte sich prinzipiell alles auslesen lassen, allerdings gibt es leichtere oder schwerere Dinge. So sind sinnliche Wahrnehmungen sehr leicht auszulesen, weil ein sehr großer Teil unseres Gehirns für die Verarbeitung von Sinnesreizen zuständig ist. Schwieriger ist es mit diffusen Gedanken, etwa in Situationen, wo man selbst nicht genau weiß, wie man sich fühlt. Denn der Computer muss zuerst in ein paar Trainingssitzungen lernen, was man gerade gedacht oder gefühlt hat. Und diese Hinweise erhält er von der Person selbst. Wenn jemand aber seine Gedanken- und Gefühlswelt nicht mitteilen kann, kann der Computer dies auch nicht richtig lernen.

Kann man Gedanken tatsächlich lesen?

Ist das Brain-Reading in einem strengen Sinne eigentlich gar kein Gedankenlesen, sondern eher ein Gedanken-Wiedererkennen?

Der Begriff „Gedankenlesen“ hat sich leider etabliert, mit „Lesen“ haben unsere Verfahren sehr wenig zu tun. Das würde voraussetzen, dass wir die Sprache des Gehirns verstanden hätten. Davon kann nicht die Rede sein. Niemand kann derzeit mit dem bloßen Auge auf eine Hirnaktivitätskarte schauen und erkennen, was jemand denkt. Es ist eher wie das Knacken eines Codes mithilfe statistischer Verfahren aus der KI. Mathematische Modelle spielen dabei eine wichtige Rolle. Damit ist es möglich, die Gedanken wieder zu erkennen, die man schon mal gemessen hat, sowie neue Gedanken, die der Proband bisher noch nie hatte. Trotzdem sind wir weit davon entfernt, beliebige Gedanken aus dem Gehirn zu decodieren.

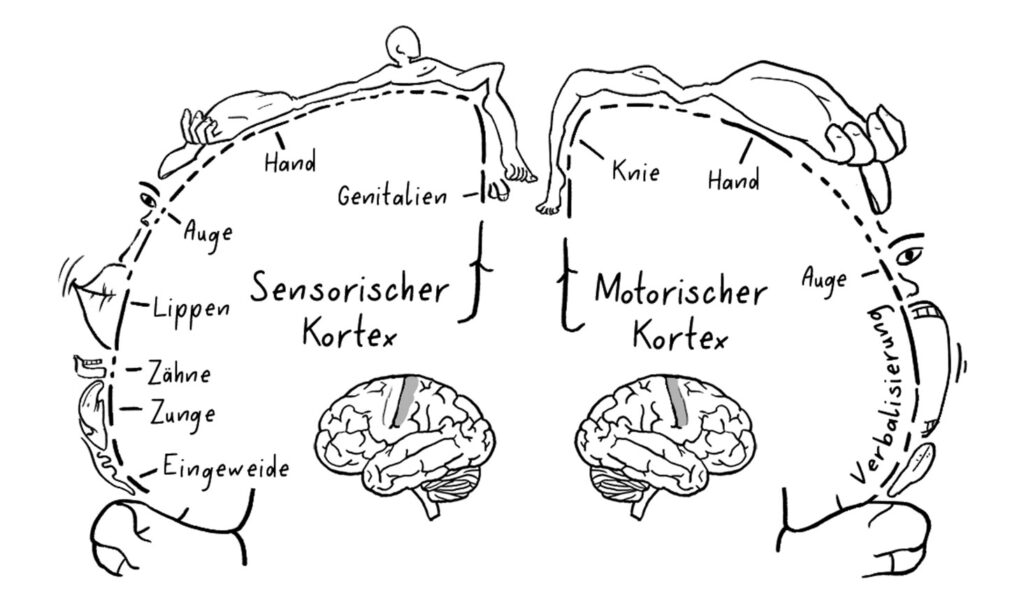

Die beiden Körperkarten (li. somatosensorische, re. motorische) veranschaulichen den Umfang, den die Körperregionen im Gehirn einnehmen© Anna Fuchs, München

Buch

Tipp

Fenster ins Gehirn

John-Dylan Haynes, Matthias Eckoldt Fenster ins Gehirn. Wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann | Berlin 2021: Ullstein Verlag | 24 €

Wie weit sind Sie in Ihrer Forschung von der universellen Gedankenlesemaschine entfernt? Welche Anwendungen sind in nächster Zeit zu erwarten?

Eine universelle Gedankenlesemaschine ist ein Gerät, das die beliebigen Gedanken von beliebigen Personen entschlüsseln kann, und zwar ohne vorher auf das Gehirn der Probanden neu trainiert zu werden. Davon sind wir weit entfernt. Seit einiger Zeit haben auch Firmen das Interesse, diese Ansätze für kommerzielle Zwecke zu nutzen, um etwa Produktpräferenzen aus der Hirnaktivität auszulesen oder Lügen zu erkennen. Diese Verfahren sind aber bei Weitem nicht ausgereift.

Welche ethischen Fragen stellen sich? Macht es Ihnen Angst, dass sich die großen Techkonzerne mit ihren niedrigen Datenschutzstandards um Gedankenlesetechnologie bemühen?

Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Deshalb organisiere ich jedes Frühjahr mit Kolleg*innen in Berlin eine große Veranstaltung, bei der die ethischen Aspekte unserer Forschung intensiv diskutiert werden. Wenn wir die Gedanken anderer Personen aus ihrem Gehirn auslesen können, übertreten wir eine Grenze und dringen in ihre mentale Privatsphäre ein.

Wir sind es gewohnt, dass wir unsere intimsten Gedanken geheim halten können. Deshalb brauchen wir auch Regeln, um die Privatheit unserer Gedankenwelt zu schützen, gerade wenn die Daten für kommerzielle Zwecke in Firmen verwendet werden. Denn man könnte zum Beispiel einiges über eine Person finden, was sie nicht preisgeben möchte. Es gibt aber neben der Privatsphäre ein weiteres Problem, nämlich wenn die Verfahren überschätzt werden. Derzeit versprechen Hightechfirmen wahre Wunder, und einige behaupten, sie könnten Lügen oder Produktpräferenzen zuverlässig erkennen. Das weckt ganz falsche Vorstellungen. Deshalb ist es mir so wichtig, darüber zu informieren, was geht und was Zukunftsmusik ist.

Was sind die spannendsten Themen in Ihrer Forschung in den nächsten Jahren?

Individualität: Jeder Mensch codiert seine Gedanken auf sehr individuelle Weise im Gehirn. Das hat man noch nicht mal in Ansätzen verstanden. Und vielleicht verbirgt sich dahinter einiges, was uns helfen kann, uns gegenseitig besser zu verstehen.

Das Gespräch führte Jörg Schmidt.

Prof. Dr. John-Dylan Haynes

studierte Psychologie in Bremen und promovierte in Bremen und Magdeburg. 2005 übernahm er eine Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Im Jahr darauf übernahm er eine Professur an der Charité Berlin und leitet dort inzwischen ein MRT-Forschungszentrum.