In den vergangenen Jahren hat sich das Verständnis von der Struktur und Entwicklung der Milchstraße enorm erweitert und teilweise gewandelt. Entdeckt wurden darin neue Spiralarme und gigantische Gebilde, weiträumige Schwingungen sowie uralte Reste kannibalisierter Zwerggalaxien.

Ein Beitrag von Rüdiger Vaas

Astronom*innen ergeht es so wie den meisten Menschen: Oft ist eine Situation nur deshalb schwierig, weil man mittendrin steckt und die Übersicht fehlt. Allerdings ist das wissenschaftliche Problem ungleich größer – es erstreckt sich über mehr als 100.000 Lichtjahre. Denn so groß ist der Durchmesser unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, auch Galaxis genannt. Weil sich die Sonne innerhalb der scheibenförmigen Sterneninsel befindet, erscheint diese von der Erde aus betrachtet als milchiges Band, das sich über den Himmel zieht. Die Astronom*innen haben also nicht den Abstand, der nötig wäre, um das große Ganze zu überblicken. Daher kennen wir manches in unserer eigenen Wohnung kurioserweise weniger gut als die Nachbargebäude hinter den Fenstern, weil wir nicht aus unserem Haus treten können. Die Formenvielfalt anderer Galaxien dagegen lässt sich aus der Distanz mithilfe von Teleskopen genau studieren.

Eine Entdeckungsmaschine

Ganz aussichtslos ist die Situation für neugierige Forscher*innen jedoch nicht. Denn eine präzise Vermessung der Sterne innerhalb der Milchstraße ist viel besser möglich als bei weit entfernten Galaxien und erlaubt indirekte Rückschlüsse auf die Gestalt und Geschichte der Galaxis. Und hier ist der Forschungsfortschritt momentan so riesig wie in kaum einem anderen Bereich der Astronomie. Grund für die umwälzenden neuen Perspektiven ist der europäische Astrometrie-Satellit Gaia. Er wurde am 19. Dezember 2013 gestartet und vermisst seitdem, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, den Himmel so genau, wie es niemals zuvor möglich war. Obwohl die Mission, wenn alles gut geht, noch bis 2025 aktiv sein wird, ist der Datenschatz schon jetzt unermesslich. Im aktuellen dritten Gaia-Katalog, basierend auf den Messungen von 34 Monaten, gibt es Einträge für genau 1.811.709.771 Objekte. Die meisten sind Sterne innerhalb der Milchstraße. Hinzu kommen extragalaktische Quellen sowie Kleinkörper im Sonnensystem. Gemessen werden die Positionen, die Helligkeiten in verschiedenen Farben sowie die Parallaxe, die relative Geschwindigkeit und die Bewegungsrichtung.

Ein Quartett der Spiralarme

Vor Gaia war unbekannt, ob die Milchstraße zwei oder vier Spiralarme besitzt; jetzt gibt es klare Indizien für vier. Denn die Entfernungsmessungen von Gaia zeigen, wo die Dichte der Sterne höher ist, was auf Spiralarme hinweist. Sergey Khoperskov vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München hat mit seinem Kollegium mehrere solcher Dichteansammlungen identifiziert und mit der radioastronomischen Kartierung großer Wasserstoff-Wolken verglichen. Das ist die umfassendste Analyse der galaktischen Arme, die auf der direkten Messung von Sternen basiert, und reicht in Distanzen von rund 13.000 Lichtjahren.

Unsere Sonne befindet sich in einem der beiden kleineren Arme, dem etwa 10.000 Lichtjahre langen Orion-Arm – benannt nach dem Sternbild, dessen hellste Sterne in dem Arm sind. Bald werden die Astronom*innen auch besser verstehen, wie sich die Spiralarme bilden. Diese bestehen nämlich nicht über Milliarden Jahre lang aus denselben Sternen. Hier herrschen keine statischen Zustände, sondern vielmehr Fließgleichgewichte: Spiralarme ähneln also eher Kerzenflammen als Kerzen. Wahrscheinlich sind die Arme kurzlebige Strukturen, die durch instabile Schwerkraft-Verhältnisse verursacht werden, nach ein paar Umläufen verschwinden und mit einem anderen Muster neu hervortreten.

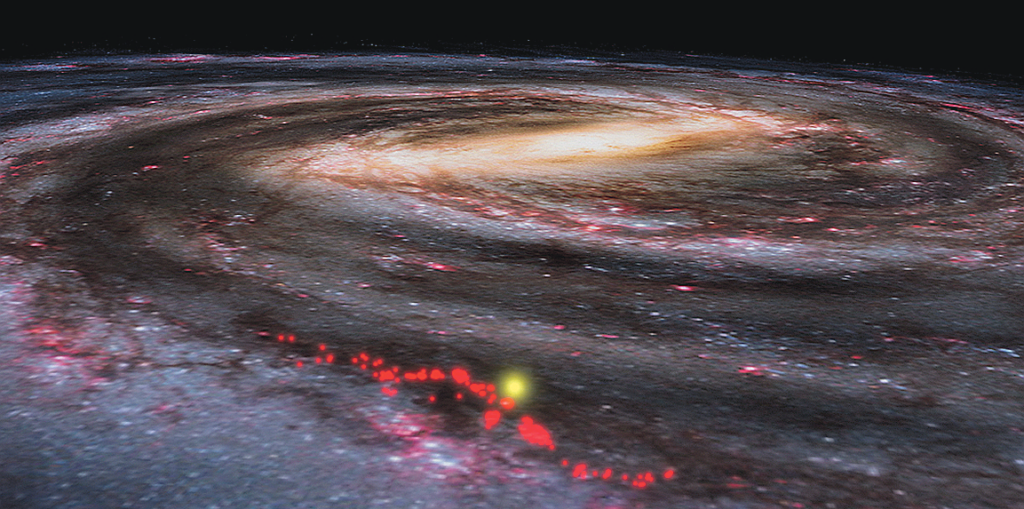

Die Radcliffe-Welle ist die größte bekannte Struktur in den Spiralarmen der Milchstraße. © ESA

Die Sonne surft auf einer Welle

Unerwartet war auch die Entdeckung eines wellenförmigen Gebildes aus Gas und einer Abfolge von Sternentstehungsregionen, darunter die Wasserstoff-Molekülwolken im Orion, Perseus und Stier, zu denen der Orion- und der Nordamerikanebel gehören. Diese bislang größte bekannte zusammenhängende Struktur innerhalb der Galaxis hat eine Masse von über drei Millionen Sonnen und wird als Radcliffe-Welle bezeichnet. Die Radcliffe-Welle lässt sich gut mit einer gedämpften Sinuskurve beschreiben. Sie ist etwa 9.000 Lichtjahre lang, 400 Lichtjahre breit und ragt bis zu 500 Lichtjahre über und unter die galaktische Ebene hinaus. Sie gehört zum Orion-Spiralarm und macht etwa 40 Prozent seiner Länge und ein Fünftel der Armbreite aus. Möglicherweise ist die Radcliffe-Welle aus einer Kollision der Milchstraße mit einer Zwerggalaxie entstanden. Auch der Einfall einer dichten, vielleicht zehn Millionen Sonnenmassen schweren Wolke aus der Dunklen Materie vor 30 bis 50 Millionen Jahren ist denkbar. Jedenfalls müssen Astronom*innen ihre Vorstellungen über die Verteilung des interstellaren Gases in der Sonnenumgebung revidieren. Und es gibt Hinweise auf ähnliche Gebilde dieser Art in anderen Galaxien.

Galaktischer Babyboom

Weil Gaia exakte Entfernungen der Sterne liefert, sind in Kombination mit weiteren gemessenen oder berechenbaren Eigenschaften (Helligkeit, Größe, Spektraltyp, Anteil schwererer Elemente als Wasserstoff) genauere Altersbestimmungen möglich. Das erhellt das Verständnis der galaktischen Geschichte: Nun lässt sich berechnen, wann wie viele Sterne in der Milchstraße entstanden sind. Anscheinend hat die Sternentstehungsrate in der rund zwölf Milliarden Jahre alten Milchstraße bis vor etwa fünf Milliarden Jahren ständig abgenommen. Dann begannen sich plötzlich wieder mehr Sterne zu bilden. Das ergaben Modellrechnungen von Roger Mor von der Universität Barcelona in Spanien und seinem Team. Sie schätzen, dass das interstellare Medium seither die Hälfte der Gesamtmasse aller Sterne hervorgebracht hat, die jemals in der dünnen Scheibe der Galaxis entstanden sind. Diese Scheibe enthält die Mehrzahl aller Sterne der Milchstraße. Sein Maximum erreichte der galaktische Babyboom vor drei bis zwei Milliarden Jahren. Freilich verriet die kosmische Inventur den Auslöser dieser interstellaren Verjüngungskur nicht. Doch auch bei dieser Frage hat Gaia nun weitergeholfen. Die Antwort weist über die Milchstraße hinaus …

Wie ein Zwerg einen Riesen reizt

Ursache für den galaktischen Babyboom ist eine erst 1994 entdeckte Zwerggalaxie. Sie wurde Sagittarius genannt – nach dem Sternbild Schütze, in dem sie sich gegenwärtig „unterhalb“ der Galaxis befindet. Sie ist etwa 10.000 Lichtjahre groß und rund 70.000 Lichtjahre entfernt – der engste Nachbar der Milchstraße. (Es sei denn, eine umstrittene dichte Sternansammlung im Großen Hund, rund 42.000 Lichtjahre vom Mittelpunkt der Milchstraße entfernt, ist ebenfalls eine Zwerggalaxie.) Sagittarius besteht aus nur wenigen Dutzend Millionen Sternen, hat also bloß ein Zehntausendstel der Masse unserer Milchstraße. Deren Zentrum umkreist Sagittarius seit Milliarden von Jahren in einem polaren Orbit in bis zu 50.000 Lichtjahren Distanz. Dabei ist der Zwerg dem Riesen immer näher gekommen und hat mehrfach die galaktische Scheibe durchstoßen. Aus den Gaia-Messungen errechneten Tomás Ruiz-Lara vom Instituto de Astrofísica de Canarias auf der spanischen Insel Teneriffa und sein Team, dass es mindestens drei solche Karambolagen gegeben haben muss. Wirklich kollidiert sind freilich nur Gas- und Staubmassen, denn die Sterne sind so weiträumig verteilt, dass sie unbeschadet aneinander vorbeiziehen. Allerdings können sie hierbei ihre Heimstatt wechseln. Es sind wesentlich mehr Sterne von Sagittarius in die Milchstraße umgezogen als umgekehrt. Mit jeder Passage wurde Sagittarius kleiner – und wird in nicht allzu ferner Zukunft ganz zerrissen sein.

Die ellipsoide Satellitengalaxie raste vor etwa fünf oder sechs Milliarden Jahren durch die galaktische Scheibe, dann wieder vor etwa zwei Milliarden Jahren und zuletzt vor einer Milliarde Jahre. Jede Passage löste eine Phase von überdurchschnittlicher Sternbildung in der Milchstraße aus – verursacht von der Kollision und den Turbulenzen der Gas- und Staubwolken. Die früheste bekannte Passage passt zeitlich gut zur Entstehung der Sonne, die vor rund 4,7 Milliarden Jahren begann. Unser Zentralstern ist rund 4,6 Milliarden Jahre alt, seine Planeten bildeten sich nur wenige Dutzend Jahrmillionen später.

Weitreichende Wirkungen

Auch vor wenigen hundert Millionen Jahren bewegte sich Sagittarius wieder durch die Scheibe der Milchstraße. Dabei scheint sie neue Sternbildungen initiiert zu haben – bis heute. Fest steht: Ohne die periodischen Kollisionen mit der Zwerggalaxie würde die Milchstraße gegenwärtig anders aussehen und hätte viel weniger Gestirne. Sagittarius hat auch die Positionen und Bewegungen der galaktischen Sterne geprägt. Das zeigen Datenanalysen von Teresa Antoja von der Universität Barcelona und ihrem Team. Sie fanden kohärente Bewegungen vieler Sterne aufgrund deren Geschwindigkeitsverteilung, die einer Erinnerung an das Extremereignis gleicht. Es ist, als würde man aus dem konzentrischen, winzigen Wellenmuster eines fast flachen Teichs darauf schließen, wann und wo ein spielendes Kind am Ufer einen Stein ins Wasser geworfen hat. Obwohl Sagittarius nur einen Bruchteil der Masse unserer Milchstraße besitzt, haben die mehrfachen Kollisionen die galaktischen Spiralarme geprägt – oder ihre Entstehung sogar erst angestoßen. Sogar als „Architekt der Spiralstruktur“ unserer Milchstraße haben Chris W. Purcell von der University of Pittsburgh und sein Team Sagittarius bezeichnet. Mehr noch: Ihren Computersimulationen zufolge könnten die enormen gravitativen Auswirkungen der einfallenden Zwerggalaxie auch die Bildung der flachen äußeren Scheibe ausgelöst haben. Ferner muss es Einflüsse auf die zentrale Balkenstruktur der Galaxis gegeben haben, die nun mithilfe der Gaia-Daten klar nachweisbar ist. Außerdem entstanden in den Simulationen zwei wellenartige Ringstrukturen in entgegengesetzter Richtung zum galaktischen Zentrum. Sie ähneln den bogenartigen Anhäufungen von Sternen und Gas, die Astronomen dort beobachtet haben. Sagittarius ist kein Einzelfall. In fernerer Vergangenheit verlief die Geschichte der Milchstraße noch turbulenter. Viele Sterne im inneren Halo und der äußeren Scheibe der Galaxis stammen von einer anderen Galaxie, die vor rund zehn Milliarden Jahren mit der Milchstraße kollidierte. Damals war die Milchstraße nicht einmal halb so groß wie heute; sie wuchs allerdings rasch, weil sie sich die meisten Sterne des fremden Systems einverleibt hat. Die Großen fressen die Kleinen – das ist im All wie in der Biologie oder Wirtschaft. Doch die Sterne bleiben erhalten.

Rüdiger Vaas

ist Philosoph, Publizist, Dozent sowie Astronomie- und Physik-Redakteur beim Monatsmagazin bild der wissenschaft und Autor von 14 Büchern, zuletzt Einfach Hawking! (Kosmos, 2021).