Die Grenzen des Lichtstrahlenmodells bieten eine dankbare Gelegenheit für die Arbeit am Modellverständnis. Am Beispiel der Lichtbrechung wird ein konkreter Ansatz aufgezeigt.

Ein Beitrag von Dr. Patrick Löffler

Modelle sind ein zentrales Mittel zur Erkenntnisgewinnung im Physikunterricht. Der gewinnbringende Einsatz wird dabei oft eingeschränkt durch ein falsches Modellverständnis. Lernende halten Modelle beispielsweise für wahrheitsgetreue Kopien der realen Welt: In dieser Vorstellung sind etwa Atome so real wie beispielsweise ein Fahrrad. In der Folge werden Alltagskonzepte wie selbstverständlich auf die Elemente der Modellwelt angewandt. Typisch dafür ist etwa die Vorstellung, dass Atome sich beim Erwärmen ausdehnen. Dieser „naive Realismus“ ist ursächlich für eine ganze Reihe von Lernschwierigkeiten, leider oft nicht so eindeutig erkennbar wie im genannten Beispiel. So zeigen Befragungen, dass der naive Realismus bei 32 Prozent der Physiklehrkräfte Zustimmung findet. Ein wichtiger Grund dafür ist die Ausbildung, in der wissenschaftstheoretische Aspekte oft hinter fachlichen und fachdidaktischen Inhalten zurückbleiben müssen. Im Unterricht schlägt sich das dann etwa dahin gehend nieder, dass Modellgrenzen vermieden werden, statt sie zu suchen. Möglichkeiten, im Physikunterricht ein tragfähiges Modellverständnis zu entwickeln, sind neben dem Bewusstmachen von Modellgrenzen die eigenständige Konstruktion und Erweiterung von Modellen, oder niederschwelliger: das Reden über Modelle. Durch die daraus resultierende Flexibilität in der Modellauswahl werden die Lernenden befähigt, ökonomisch zu arbeiten: Erklärungsmächtigkeit und Sparsamkeit von Modellen können gegeneinander abgewogen werden. Meist findet der erste Kontakt mit Modellen im Physikunterricht in der Optik statt: Das Lichtstrahlenmodell ist zwar eher beschreibend als erklärungsmächtig, bietet aber dennoch Möglichkeiten zur Arbeit am Modellverständnis. Am Beispiel der Brechung soll im Folgenden ein unterrichtspraktischer Ansatz zur Entwicklung einer tragfähigen Vorstellung von physikalischen Modellen vorgestellt werden.

Brechung als Grenzfall

Üblicherweise findet man in Schulbüchern ein induktives Vorgehen: Aus einer Messreihe werden weitreichende Schlüsse gezogen und nicht selten bereits Gesetzmäßigkeiten abgeleitet. Das Lichtstrahlenmodell dient in diesem Fall lediglich zur Beschreibung der Regel bzw. – in dem Fall gleichgesetzt – der Beobachtung des Experiments:

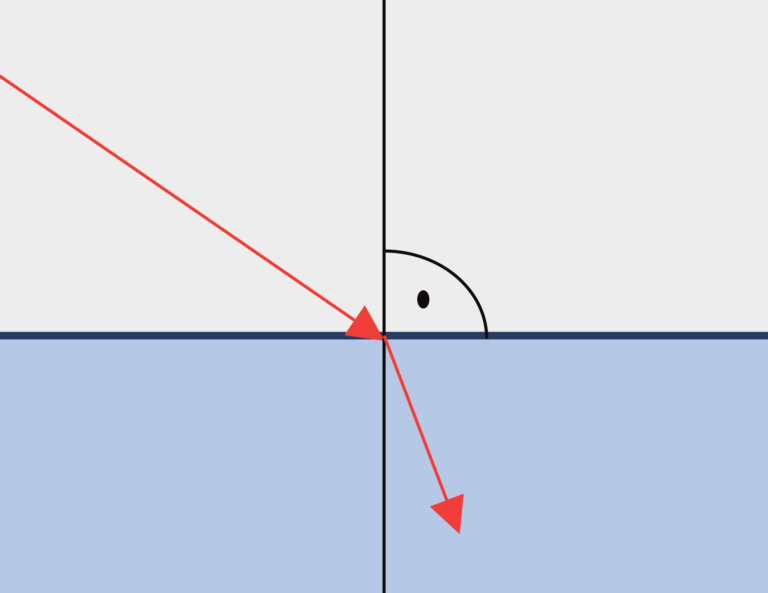

Licht wird an der Grenzfläche zwischen zwei Medien gebrochen. Der einfallende und der gebrochene Lichtstrahl liegen mit dem Lot in einer Ebene. Beim Übergang vom optisch dünnen zum optisch dichten Medium wird das Licht zum Lot hin gebrochen. Der Lichtweg ist umkehrbar.

Besonders auffällig ist in diesem Beispiel auch die Gleichsetzung von Lichtstrahl und Licht(bündel). Ein adäquates Modellverständnis kann so nicht aufgebaut werden, vielmehr wird die Modellwelt mit der realen Welt vermischt. Das induktive Vorgehen beim „Finden“ der Regel fördert eine Fehlvorstellung vom Erkenntnisgewinnungsprozess im Sinne von Scientific Inquiry bzw. Nature of Science. Im fachlichen Hintergrund bietet sich eine Alternative – gerade der Unterschied zwischen dem Lichtstrahlenmodell und der Realität kann dabei als Ansatz zur Konstruktion eines eigenen Modells dienen: Im Gegensatz zu Lichtstrahlen haben Lichtbündel eine Ausdehnung.

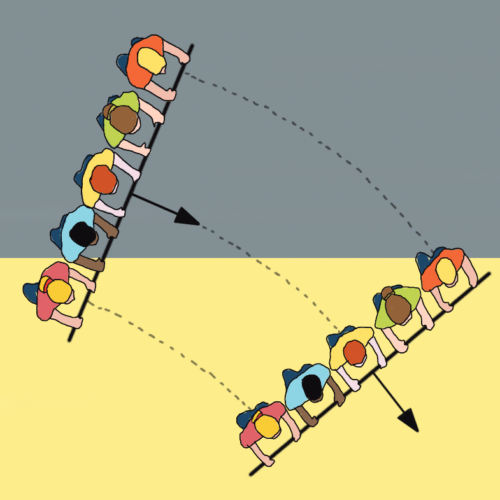

Beim Übergang in ein Medium von anderer optischer Dichte ändert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtbündels. Ein Analogieversuch modelliert folgende Situation (siehe Abbildung). Die Schüler*innen nehmen die Rolle von Bauarbeitern ein und sollen einen schweren Stahlträger (ein Besenstil oder Ähnliches) vom asphaltierten Lagerplatz auf die Baustelle tragen. Ein Kreidestrich auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer trennt den Lagerplatz von der sandigen Baustelle. Es gilt: Auf dem Lagerplatz darf man mit normaler Geschwindigkeit gehen. Sobald man die Linie zur Baustelle überschreitet, muss man langsamer laufen. So gibt es einen Zeitpunkt, an dem manche noch in normaler Geschwindigkeit gehen, während andere schon abbremsen, und es entsteht ein „Knick“ in der Laufrichtung.

Diese Darstellung bietet eine Basis für die spätere Einführung des Wellenmodells (konkret: Wellenfront und dazu senkrechte Ausbreitungsrichtung) im Sinne eines Spiralcurriculums.

Modelle liefern überprüfbare Vorhersagen

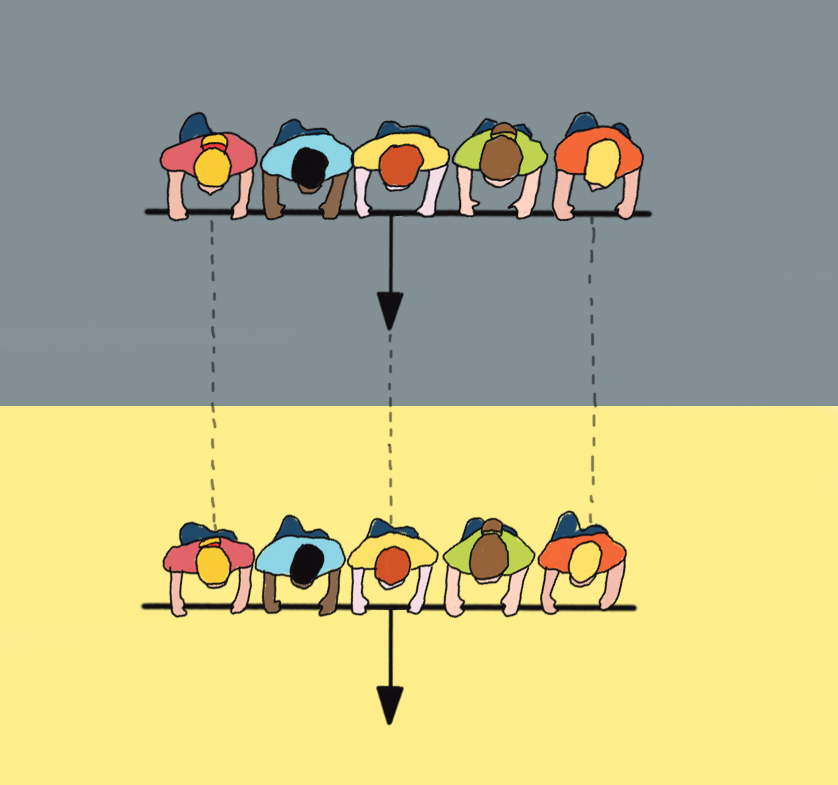

Darüber hinaus erlaubt dieses Vorgehen auch das Aufstellen überprüfbarer Hypothesen zum Umfang der Analogie: Vermutungen zum senkrechten Übergang lassen sich ebenso untersuchen wie das Phänomen Totalreflexion (siehe untere Abbildungen). Ein möglicher Merksatz zur Brechung kann jetzt auch die Ursache beinhalten:

Wenn Licht in zwei Medien unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten hat, wird es beim Übergang von einem Medium ins andere gebrochen. Wenn es senkrecht auftrifft, entsteht kein Knick.

Grenzen suchen

Auch in diesem Analogiemodell sollten Modellgrenzen gezielt aufgesucht werden: Dispersion ist beispielsweise mit dem Analogiemodell in dieser Form nicht erklärbar und stellt eine Gelegenheit zur Erweiterung bzw. Neukonstruktion dar. Ein dankbarer Anlass zur Diskussion über Modelle ist die Frage nach dem Ergebnis bei nur einer Person, die etwas über die Grenze trägt. Hier können Parallelen und Unterschiede zum Lichtstrahlenmodell und zu Lichtbündeln thematisiert werden.

Dieses Beispiel aus der Optik soll die Chancen verdeutlichen, die im Lernen über Modelle liegen. Damit daraus ein tragfähiges Modellverständnis wachsen kann, reichen isolierte Einheiten nicht aus. Vielmehr muss kontinuierlich an verschiedensten Beispielen und in Abstimmung mit den anderen naturwissenschaftlichen Fächern vorgegangen werden. Als stark verdichtete Leitlinie kann es dabei hilfreich sein, Modelle stets als geschaffene Welt von der realen Welt abzugrenzen.

Literatur

Develaki, M. (1998). Die Relevanz der Wissenschaftstheorie für das Physikverstehen und Physiklernen. Ein Beitrag zur Untersuchung von Physiklehrern und Physikstudenten. Dissertation, Berlin.

Kircher, E., Girwidz, R., Fischer, H. E. (Hg.) (2020). Physikdidaktik | Grundlagen. 4th ed. 2020. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin.

Mikelskis-Seifert, S. (2002). Die Entwicklung von Metakonzepten zur Teilchenvorstellung bei Schülern. Untersuchung eines Unterrichts über Modelle mithilfe eines Systems multipler Repräsentationsebenen. Berlin: Logos Verlag.

Mikelskis-Seifert, S. (2006). Im Physikunterricht modellieren. Modellmethode als epistemologisches und didaktisches Konzept. In: H. F. Mikelskis (Hg.). Physik-Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin: Cornelsen Scriptor, S. 120–138.

Dr. Patrick Löffler

ist Leiter der Arbeitsgruppe Didaktik der Physik am Institut für Integrierte Naturwissenschaften der Universität in Koblenz. Der Fachdidaktiker, Realschullehrer und Schulbuchautor hat am DFG-Graduiertenkolleg „Unterrichtsprozesse“ promoviert und forscht seit 2012 zur Modellanwendung in kontextualisierten Problemlösesituationen.