Unsere Ernährung ist ein echtes Schwergewicht auf der Klimabilanz. Mit durchschnittlich 1,7 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Kopf und Jahr schlägt diese beim CO2-Fußabdruck einer und eines jeden Deutschen zu Buche. Zum Vergleich: In Indien verursacht ein Mensch für seinen gesamten Lebensstil im Durchschnitt etwa 1,7 Tonnen CO2-Emissionen. Höchste Zeit also, unsere Ernährungsgewohnheiten auf Klimadiät zu setzen.

Ein Beitrag von Boris Demrovski

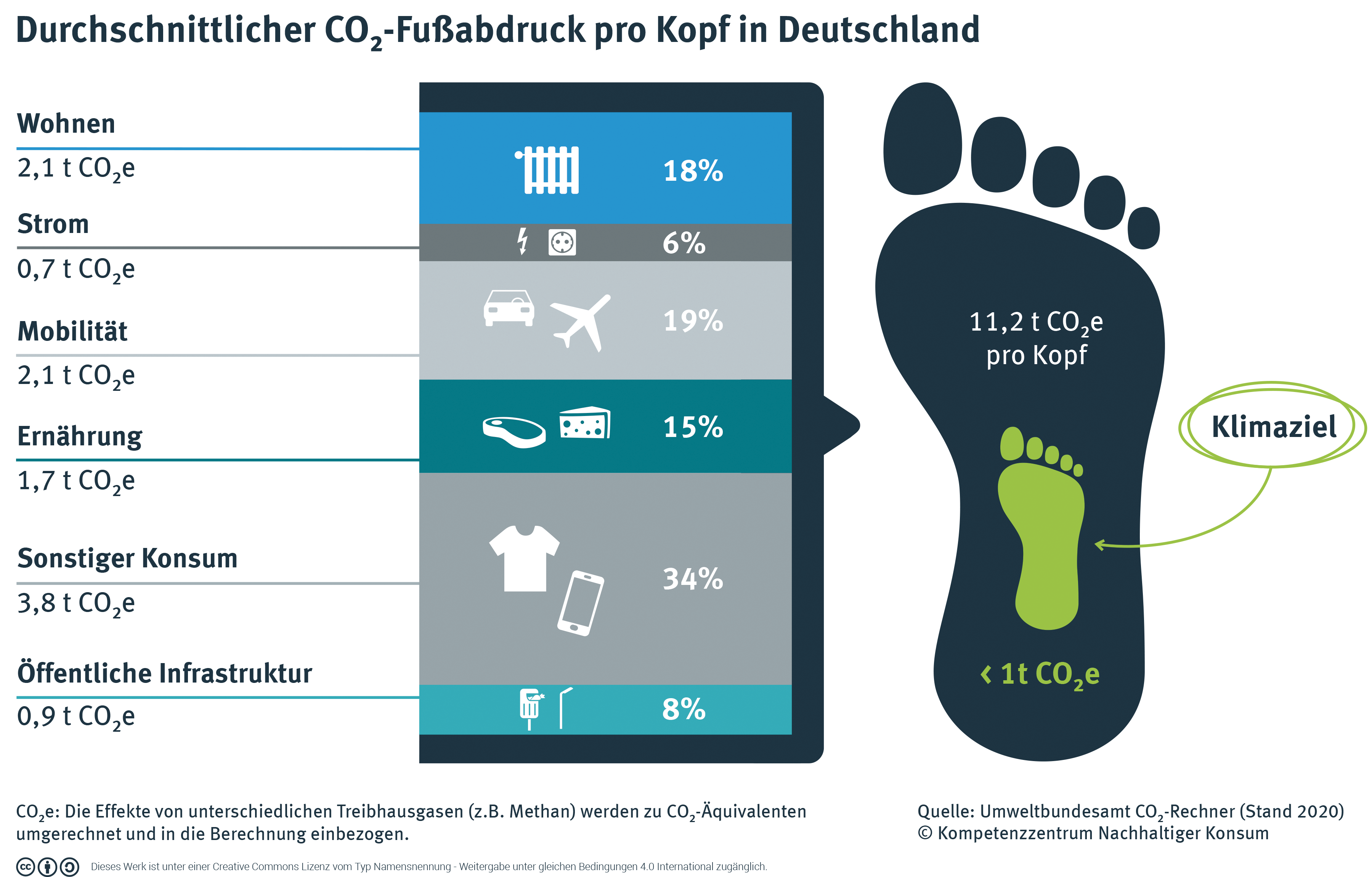

Die Zeit läuft. Laut Klimaschutzgesetz soll Deutschland bis zum Jahr 2045 Treibhausgasneutralität erreichen. Die Zeit wird knapp, um das Ziel zu erreichen, also müssen wir alle deutlich weniger CO2-Emissionen verursachen. Für Bürger*innen in Deutschland bedeutet das: Pro Kopf und Jahr dürfen wir ab 2045 nur noch eine Tonne CO2 verursachen, um die nationale Klimabilanz im Gleichgewicht zu halten. Von den Zahlen sollten wir uns jedoch nicht den Appetit auf mehr Klimaschutz verderben lassen. Kulinarischer Klimaschutz war noch nie so nötig und gleichzeitig so einfach wie heute. Das Angebot an guten pflanzlichen Alternativen, ökologisch produzierten Lebensmitteln (Bio) und regional-saisonalen Produkten war nie größer. Hinzu kommt, dass die Akzeptanz für nachhaltige Ernährungsformen in unserer Gesellschaft steigt. Diskussionen wie um den „Veggie Day“ im Jahr 2013 gehören zum Glück der Vergangenheit an. Es ist an der Zeit, auf den eigenen Teller zu blicken.

Was sind CO2-Äquivalente?

Kohlenstoffdioxid – also CO2 – ist das bekannteste Treibhausgas und wird meist als Oberbegriff für Treibhausgasemissionen verwendet. Eigentlich sind damit aber sogenannte CO2-Äquivalente gemeint, denn es gibt neben Kohlenstoffdioxid weitere Treibhausgase, wie beispielsweise Methan und Lachgas, die unterschiedlich stark und lange zum Treibhauseffekt in der Atmosphäre beitragen. Um die unterschiedlichen Wirkungen der Treibhausgase zu vereinheitlichen und vergleichbar zu machen, werden sie in sogenannte CO2-Äquivalente (CO2e) umgerechnet.

Die Klimazwiebel oder: Wie kommt das CO2 in die Nudel?

Schauen wir uns zum Beispiel das Lieblingsessen der Deutschen in Bezug auf die CO2-Emissionen einmal genauer an: die Nudel. Ein Kilogramm Pasta verursacht etwa 700 Gramm CO2-Äquivalente. Doch wie und wo kommt das CO2 in die Nudel und damit auf unsere Teller? Die Stationen eines Lebensmittels auf dem Weg in die Küche kann man mit den Schichten einer Zwiebel vergleichen. Die Nudel durchschreitet vom Weizenkorn auf dem Acker bis zur fertigen Nudel auf dem Teller die Schritte Anbau, Ernte, Verarbeitung, Transport und Lagerung. Dabei entstehen, beispielsweise durch das Düngen des Ackers, den Transport des Weizens mit dem Lkw in die Mühle oder die Verarbeitung des Mehls in der Nudelfabrik unterschiedlich viele Treibhausgase. Das bedeutet auch: Je nachdem, um welches Lebensmittel es sich handelt, sind die einzelnen Schichten und damit die „Klimazwiebel“ unterschiedlich dick.

Fette CO2-Brocken auf der Speisekarte

Was wir essen und wie viel davon, sind entscheidende Faktoren für die Größe der persönlichen Klimabilanz im Bereich der Ernährung. Tierische Lebensmittel verursachen pro Kilogramm deutlich mehr CO2-Emissionen als pflanzliche Lebensmittel. Butter, Fleisch und Sahne schneiden viel schlechter ab als Teigwaren, Obst und Gemüse. Hauptgrund ist: Für die Tierhaltung werden große Mengen Tierfutter benötigt. Die sogenannte Veredelungswirtschaft der Nutztierhaltung bedeutet, dass beispielsweise bis zu zwölf Kilogramm Sojaschrot als Futtermittel benötigt werden, um ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren. Um die immensen Mengen an Futtermittel anbauen zu können, werden leider auch Teile des Regenwaldes gerodet. Damit gehen die natürlichen CO2-Speicher der Erde verloren. Zusätzlich setzen viele landwirtschaftliche Betriebe beim Futtermittelanbau mineralische Dünger ein, für deren Erzeugung viel Energie benötigt wird. Deutlich besser schneiden daher Ersatzprodukte auf pflanzlicher Basis ab. Hier hat sich in den vergangenen Jahren eine große Vielfalt an Alternativen im Supermarktregal breitgemacht. Neben den Klassikern Soja und Seitan erfreuen sich insbesondere Produkte aus Erbsen-Protein mittlerweile einer zunehmenden Beliebtheit.

Literaturtipp

Das Klimakochbuch. Klimafreundlich einkaufen, kochen und genießen Stuttgart 2021: Kosmos Verlag 18 €

Ein kurzer Exkurs: Die Herstellung von Ersatzprodukten wie Sojafleisch, Tofu und Sojamilch für den deutschen Markt hat nichts mit dem Problem der Abholzung des Regenwaldes zu tun. Zwischen 70 und 75 Prozent der weltweiten Sojaernte werden als Tierfutter verwertet. Die Rohstoffe für Sojaprodukte, die es in deutschen Supermärkten zu kaufen gibt, werden größtenteils in Europa angebaut. Zusammenfassend lässt sich sagen: Lebensmittel aus der Region, weniger Fleisch- und Milchprodukte und saisonales Obst und Gemüse statt Importware und Fertigprodukte sind das Erfolgsrezept für eine klimafreundliche Ernährung.

Bio für’s Klima? Ja und nein!

Lange Zeit galt: Bio-Lebensmittel sind die erste und beste Wahl, wenn es um den Klimaschutz geht. Wer jedoch einen Blick in aktuelle Studien wirft, wird überrascht sein. Dort schneiden die tierischen Bio- Produkte schlechter ab als konventionell hergestellte. Hauptgrund ist der geringere Flächenertrag bei ökologischer Landwirtschaft. Um die gleiche Menge an Lebensmitteln zu produzieren, benötigen Biobetriebe mehr Platz für Tierhaltung und Anbau – entsprechend führen höhere Hektarzahlen zu höheren CO2-Emissionen. Sollten wir also zum Schutz des Klimas lieber auf Bio-Produkte verzichten? Auf keinen Fall. Hier muss man berücksichtigen, dass Klimabilanzen nicht die ganze ökologische Wahrheit sagen. Die ökologische Landwirtschaft steht für nachhaltigere Bodenbewirtschaftung, artgerechtere Haltung der Tiere und schützt die Artenvielfalt. Dies alles ist mindestens genauso wichtig wie Klimaschutz.

Weitere Informationen

Albert Schweitzer Stiftung: Warum Sojawurst nicht dem Regenwald schadet

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Konzept zur Förderung nachhaltiger Ernährung

IFEU – Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland (2020)

Statista: CO2-Emissionen pro Kopf weltweit nach ausgewählten Ländern im Jahr 2018

Umweltbundesamt: CO2-Rechner

WWF: Soja als Futtermittel

Boris Demrovski

ist Autor des Ratgebers „Das Klimakochbuch. Klimafreundlich einkaufen, kochen und genießen“. Der studierte Online-Journalist war bei verschiedenen Klimaschutzorganisationen als Campaigner tätig. Aktuell veröffentlicht er den Podcast „King Kong Klima – der Podcast aus dem Ökodschungel“ und leitet die Pressestelle der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.