Die Frage nach der Natur menschlicher Rationalität und dem Maß, in dem wir ihr gerecht werden, ist bereits seit Jahrtausenden umstritten. Diverse Denkschulen haben ganz unterschiedliche Antworten darauf gefunden.

Ein Beitrag von Christin Schulze, Prof. Dr. Ralph Hertwig und Prof. Dr. Michael Weyland

Wir beleuchten drei unterschiedliche Denkschulen und ihre typischen Ergebnisse.

Neoklassische Wirtschaftstheorie

m Rahmen ökonomischer Modelle wird üblicherweise unterstellt, dass sich Menschen rational verhalten. Das Modell des „Homo Oeconomicus“ verkörpert den idealtypisch-rationalen Akteur der neoklassischen Wirtschaftstheorie. Es ermöglicht Ökonomen eine Mathematisierung komplexer Wirklichkeitszusammenhänge. Homo Oeconomicus entscheidet nach dem ökonomischen Prinzip und orientiert sich stets an seiner eigenen Nutzenfunktion. D. h., er maximiert seinen eigenen Nutzen unter gegebenen Rahmenbedingungen (Maximalprinzip), realisiert ein gegebenes Ziel mit einem Minimum an eingesetzten Ressourcen (Minimalprinzip) oder versucht, die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand zu maximieren (Optimumprinzip). Das Modell basiert somit auf der Idee, dass Menschen sich in der Regel so verhalten, als würden sie optimieren. Über die Präferenzen der Menschen macht das Modell hingegen keine Aussage; die Neoklassik lässt z. B. zu, dass Menschen eine Präferenz dafür haben, anderen etwas abzugeben.

Traditionelle Verhaltensökonomie

Mithilfe experimenteller Designs forschen Verhaltensökonomen schon seit den 1970er-Jahren zu der Frage, wie „echte“ Menschen Entscheidungen treffen – und inwiefern sich dieses Entscheidungsverhalten vom Rationalmodell des Homo Oeconomicus unterscheidet. Als Ökonomen fühlen sie sich den wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen ihrer Disziplin verpflichtet; als Verhaltenswissenschaftler greifen sie zugleich auf das reichhaltige Methodenrepertoire der Psychologie zurück, was zu beeindruckenden wissenschaftlichen Erkenntnissen bis hin zu Alfred-Nobel-Gedächtnispreisen (Kahneman 2002, Thaler 2017) geführt hat. Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Verhaltensökonomik zählt die Tatsache, dass Menschen begrenzt rational entscheiden und sich dabei bewährter Heuristiken bedienen.

Menschen sind also durchaus zu rationalem Verhalten fähig; diese Rationalität kann aber durch beeinflussende Rahmenbedingungen (z. B. Framingeffekte) und Präferenzen (z. B. soziale Präferenzen, Zeitpräferenzen, Risikopräferenzen) ganz erheblich beeinträchtigt werden. Dazu haben wir zwei Beispiele als Unterrichtsanregung im Download-Bereich bereitgestellt.

Aktuelle verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse

Die durch Kahneman und Tversky angestoßene Forschung ist bis heute sehr einflussreich in der Psychologie, der Verhaltensökonomie

und den Verhaltenswissenschaften, wenngleich ihre weitreichenden und pessimistischen Schlussfolgerungen über die menschliche Rationalität und die statistischen Intuitionen von Menschen nicht unwidersprochen blieben. Jüngste Studien zur frühkindlichen Kognition lassen vermuten, dass Menschen bereits mit erstaunlich differenzierten statistischen Intuitionen geboren werden oder diese zumindest sehr schnell entwickeln. Zum Beispiel sind Säuglinge noch vor Vollendung des ersten Lebensjahres dazu in der Lage, von einer Stichprobe auf die zugrundeliegende Gesamtmenge zu schließen (vgl. Denison/Xu 2019). Sie integrieren dabei physikalische Informationen über die gezogenen Elemente und berücksichtigen die Absichten und Vorlieben der ziehenden Person. „Warum sind Erwachsene häufig so dumm, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, obwohl selbst Babys und Schimpansen so schlau sein können?“ fragt daher die Entwicklungspsychologin Alison Gopnik in The Wall Street Journal (2014). Gopnik verweist darauf, dass Forschungsarbeiten aus der Verhaltensbiologie gleichfalls zeigen, dass unsere nächsten Verwandten im Tierreich, die Menschenaffen, erstaunliche Fähigkeiten im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und statistischer Information besitzen (Rakoczy et al., 2014). Wie lässt sich dieser widersprüchliche Forschungsstand erklären?

Deskriptions-Erfahrungslücke

Ein entscheidender Unterschied zwischen Säuglings-, Tier- und Erwachsenenstudien liegt in der Art und Weise des Experimentierens (Schulze/Hertwig 2021). Während Untersuchungen des statistischen Denkens von Erwachsenen häufig auf symbolischen, abstrakten Beschreibungen beruhen, erfordern – geradezu erzwingen – Studien mit Säuglingen oder Tieren die Erfahrung statistischer Information aus erster Hand. Denn Säuglinge und Tiere verfügen (noch) nicht über die Fähigkeit, symbolische Darstellungen der Welt zu verstehen. Ihr statistisches Denken lässt sich daher nur mittels direkter Erfahrung von Information erschließen und sichtbar machen. Untersuchungen zu der Frage, wie Menschen Entscheidungen unter Ungewissheit treffen, haben gezeigt, dass Entscheidungen, die auf Deskription beruhen zu abweichenden Ergebnissen und unterschiedlichen Entscheidungsprozessen führen als solche, die sich auf Erfahrung stützen (Hertwig/Erev 2009).

Statistische Intuitionen von Babys und Tieren

Fast alle Fehler im Denken und Urteilen unter Ungewissheit, die in der traditionellen Verhaltensökonomie experimentell demonstriert wurden (vgl. Tversky/Kahneman 1974), basierten auf Studien mit Textaufgaben.

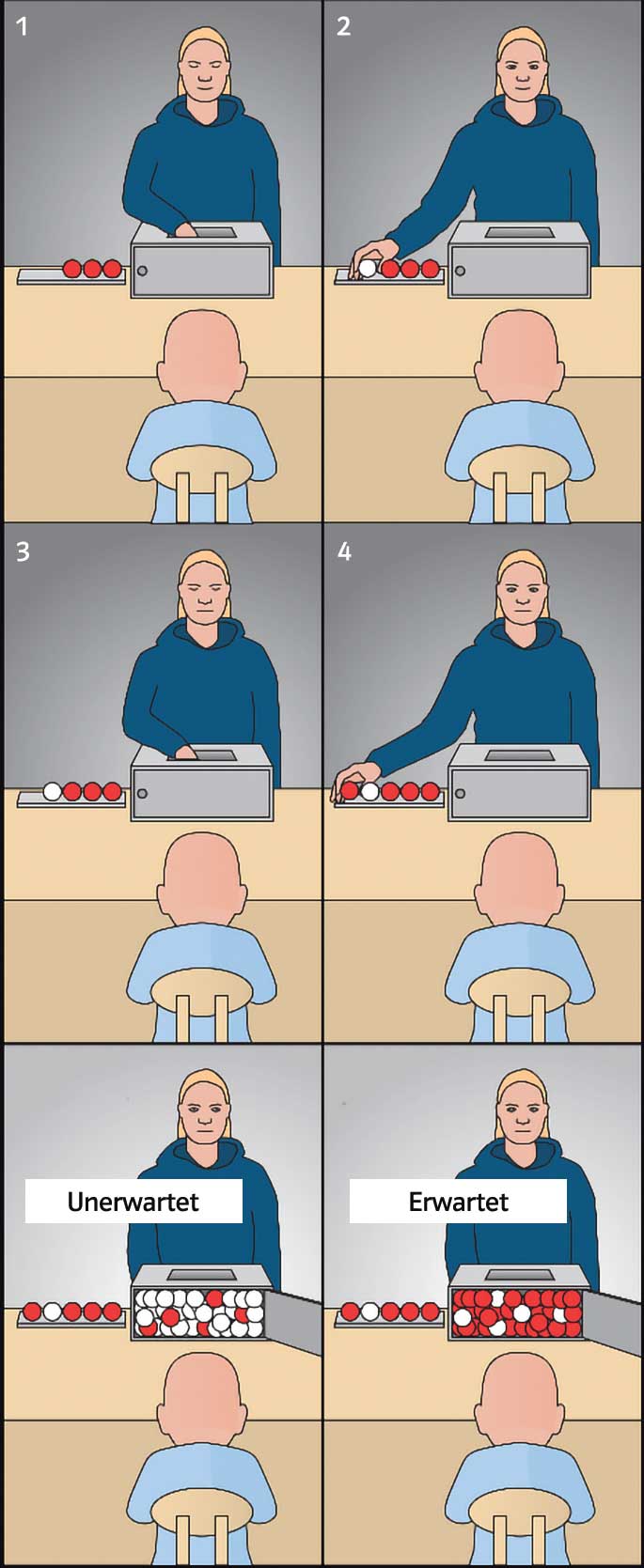

Im Gegensatz dazu erfahren Säuglinge und Tiere die statistische Struktur der experimentellen Mikrowelt typischerweise aus erster Hand. In dem in der Abbildung dargestellten Versuchsaufbau beobachtet das Baby beispielsweise, wie die Versuchsleiterin mit geschlossenen Augen in eine Box greift und daraus dann mehrere bunte Bälle, einen nach dem anderen, zieht. Die Population der Bälle in der Box, aus der die Stichprobe gezogen wurde, wird im Anschluss an die Ziehungsprozedur enthüllt und die Dauer, während der das Baby die Population fixiert, gemessen. Die methodische Idee dahinter ist, dass sich Säuglinge länger unerwarteten oder unbekannten Ereignissen zuwenden als bekannten oder erwarteten Ereignissen. Das heißt, wenn die Population in der Box nicht der gezogenen

Stichprobe entspricht, dann ist dieses Ergebnis unerwartet, aber nur sofern das Baby ein Verständnis von zufälligen Stichprobenziehungen besitzt. Tatsächlich zeigt sich, dass Säuglinge bereits ab einem Alter von sechs Monaten länger auf das statistisch unerwartete Ereignis schauen (Abbildung,

unten links) als auf das statistisch erwartete (Abbildung, unten rechts; vgl. Denision/Xu 2019). Darüber hinaus können Säuglinge auch physikalische Eigenschaften der Situation mit in ihre Intuitionen einbeziehen. Wenn beispielsweise einige Bälle in der Box befestigt sind und nicht gezogen werden können, finden sie in der statistischen Erwartung keine Berücksichtigung. In gleicher Weise werden sogar Präferenzen der ziehenden Person beachtet. Wenn diese eine bestimmte Farbe bevorzugt und beim Ziehen in die Box schaut, sind Säuglinge nicht überrascht, wenn Stichprobe und Population nicht korrespondieren.

Plädoyer für erfahrungsbasierte Experimentalmethoden

Insgesamt deutet also eine ganze Reihe von Befunden darauf hin, dass bei der Verwendung erfahrungsbasierter Experimentalmethoden erstaunlich akkurate statistische Intuitionen bei Säuglingen und verschiedenen Tierarten nachgewiesen werden können.

Dasselbe gilt auch für Erwachsene, wie im Forschungsprogramm „Man as an intuitive statistician“, das dem Forschungsprogramm von Tversky und Kahneman in den 1950er- und 1960er- Jahren vorausging, gezeigt werden konnte (Lejarraga/Hertwig in press). Tatsächlich verbessert sich das statistische Denken von Erwachsenen, wenn statistische Informationen aus erster Hand erfahren werden können, anstatt aus Textaufgaben extrahiert und abstrahiert werden zu müssen. Zum Beispiel reduzierten sich die Denkfehler von Erwachsenen in verschiedenen textgestützten Urteilsaufgaben, wenn die Ergebnisse der probabilistischen Prozesse mit einem computergestützten Simulationsprogramm erfahrbar gemacht wurden (Hogarth/Soyer 2011).

Download

Lotterie-Experiment & Linda-Experiment | MINT Zirkel 3-2021

Download

Literaturliste | MINT Zirkel 3-2021

Über die Autoren

Christin Schulze, Ph.D.

Senior Research Scientist am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin – Forschungsbereich Adaptive Rationalität

Prof. Dr. Ralph Hertwig

Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin – Forschungsbereich Adaptive Rationalität

Prof. Dr. Michael Weyland

Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft für Ökonomische Bildung und Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaften, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg