Die Qualität von Unterricht hängt entscheidend von seiner Tiefenstruktur ab: Wie gelingt es, die Erfahrungen, Denkweisen und Alltagsvorstellungen von Schüler*innen mit den Strukturen und den Inhalten von Biologie gewinnbringend zu verknüpfen?

Ein Beitrag von Jürgen Langlet, Berlin

„Das Molekül geht durch die Membran, Laub zerbröselt im Winter, Pflanzen gewinnen ihre Energie aus den Nährstoffen des Bodens, Giraffen verlängern ihren Hals, um an Blätter zu kommen, …“ Über diese und viele weitere Alltagsvorstellungen ist man sich im Alltag einig, die allermeisten Menschen teilen sie. Sie widersprechen aber wissenschaftlichen Grundsätzen bzw. sind aus fachlicher Sicht wenig belastbar sowie unangemessen: Die Biomembran ist keine Tür, Laub wird biologisch abgebaut, die Sonne liefert Pflanzen die Energie, die Giraffen mit einem längeren Hals in einer Population besaßen einen Überlebensvorteil. Die biologiedidaktische Forschung und die Unterrichtspraxis haben gezeigt, dass die alltäglichen Vorstellungen nicht einfach zu ersetzen sind. Warum sind sie so außerordentlich hartnäckig?

Das Gehirn agiert aufgrund von „Wurzeln“

„Wir machen uns die Welt widdewidde wie sie uns gefällt“ heißt es bei Pippi Langstrumpf. Neurobiologisch ausgedrückt: Das Gehirn ist ein Überlebensorgan; es hat im Laufe der Evolution ein stabiles Weltbild aus den Erfahrungen entwickelt, mit denen der Mensch überlebt (hat). Dies gibt unserer Psyche Sicherheit in Umwelten, die grundsätzlich unbeständig und veränderlich sind. Widersprüchliche Erfahrungen werden gemieden und beseitigt. Konstanz und Kontinuität sind für uns notwendig, sie sind Wurzeln (des menschlichen Seins). Eine weitere Wurzel ist auch, dass wir das für Realität und Wahrheit halten, was wir wahrnehmen. Dabei nehmen wir in Kauf, dass wir nur einen winzigen Teil der Welt überhaupt aufnehmen und dass wir (optischen) Illusionen unterliegen können. Neurobiologisch betrachtet, existiert keine eindeutige Entsprechung zwischen der Welt der Reize (Sinnesorgane), der Welt der Erregungen (neuronale Weiterleitung) und der Welt unserer Wahrnehmungen (neuronale Netze im Gehirn).

Zum Weiterlesen

Gemeinsamer Referenzrahmen für Naturwissenschaften (GeRRN)

Langlet, J. (2021). Kraft ist etwas, was man hat. Zum unterrichtlichen Umgang mit der inneren Welt der Lernenden. MNU-Journal 74 (01) 2021. S. 6 ff.

Langlet, J. (2020). Schülerinnen und Schüler verstehen. Umgang mit Alltagsvorstellungen: Labilität und Haltung. In: Reinisch, B., Helbig, K. & Krüger, D. (Hrsg.). Biologiedidaktische Vorstellungsforschung. Zukunftsweisende Praxis. Berlin: Springer.

Dies können Sie leicht an sich ausprobieren, wenn Sie (vorsichtig!) Ihren Augapfel drücken – und dabei Sterne sehen. Das Gehirn ist ein Interpretationsorgan, indem es aus den jeweils ankommenden Erregungen ein Bild der Welt konstruiert, das aufgrund der evolutiven Bewährung allermeist verlässlich und überlebensnützlich ist. Nicht zuletzt ist das Gehirn ein handlungsleitendes Organ: Wir gestalten unser Leben nach Gründen und Zwecken und setzen diese auch für alles, was uns umgibt, voraus; dementsprechend auch für die Vorgänge in der Natur.

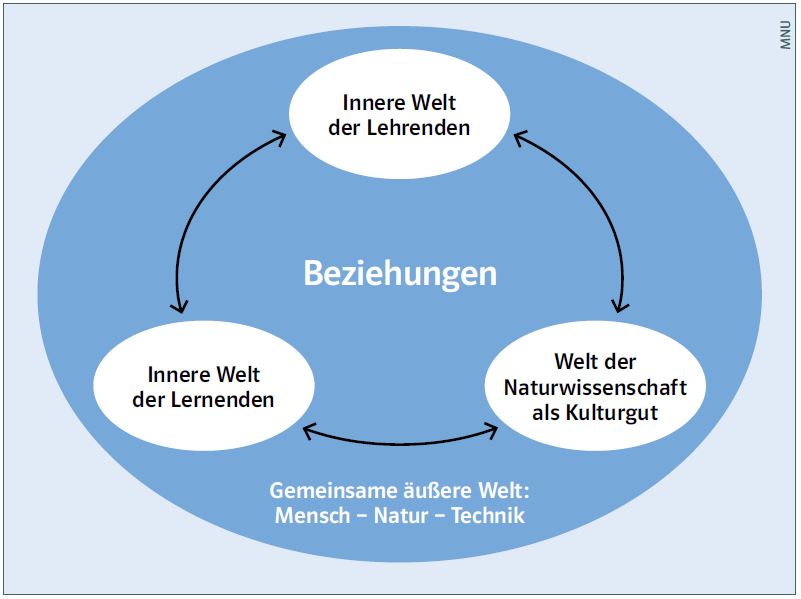

Lernen und Wertschätzung

Schüler*innen kommen also in den Unterricht mit ihren ontogenetisch geprägten individuellen Weltbildern – die innere Welt der Lernenden –, die kulturell eine große Ähnlichkeit besitzen können, aber nicht müssen. Sie besitzen konsistente Erklärungsmuster für die (naturwissenschaftliche) Welt, die zu ändern bzw. zu ergänzen sie nur bereit sind, wenn die neuen Vorstellungen überzeugend sind. Überzeugung hängt entscheidend von der Wertschätzung durch und dem Vertrauen in die Lehrperson ab.

Beides sind entscheidende Voraussetzungen für gelingende Lernprozesse, wie auch John Hattie in seiner Metastudie („visible learning“) ausgewiesen hat. Vorstellungen von Lernenden sind keineswegs abzuwerten, wie es der Begriff „Fehlvorstellungen“ ausdrückt. Vielmehr sind sie wertzuschätzen, aufzunehmen, zu erweitern, zu kontrastieren.

Lehrende sollten folglich eine neugierige, am Lernprozess der ihnen Anvertrauten sehr interessierte Haltung ausstrahlen. Unterricht sollte an die Lerner-Vorstellungen anknüpfen wie z. B.:

- Die Vorstellung, dass Moleküle durch die Membran gehen (Wurzel: Natur agiert wie Menschen zweckgerichtet.), motiviert zur Untersuchung, wie denn die „Türen“ in der Membran gestaltet sind.

- Ob Laub zerbröselt (Wurzel: Was wir nicht wahrnehmen, existiert nicht.), lässt sich leicht in einer Untersuchung beobachten, wobei die Bedingungen (luftdicht, mit Luftzufuhr, Bakterienzusatz etc.) variiert werden können.

- Der van-Helmont-Versuch lässt die Lernenden ratlos zurück, woher denn der Baum seinen Massenzuwachs erhält, wenn nicht aus der Erde (Wurzel: Was wir nicht wahrnehmen, existiert nicht.).

- Selektion zu verstehen, muss sich mit der Wurzel, dass Lebewesen einzeln handeln und zweckgerichtet sind (wie Menschen), auseinandersetzen. Grundlegend für das schwierige Verständnis ist das Denken in Populationen und deren Variabilität (z. B. Haustiere) sowie die Anerkennung der Nicht-Vererbung von erworbenen Eigenschaften. Fachinhalte und Konzepte der Biologie didaktisch aufzubereiten, ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für gelingende Lehr- und Lernprozesse. Sich von der inneren Welt der Lernenden, die sich übrigens nicht selten nicht von der der Lehrenden unterscheidet, inspirieren zu lassen, erleichtert den Lernprozess und erfüllt Lehrer*innen empathisch in ihrem Tun. Somit werden sie zu Vorbildern in einer neugierigen, forschenden Lehrhaltung.

Gemeinsamer Referenzrahmen für Naturwissenschaften (GeRRN)

Der Gemeinsame Referenzrahmen für Naturwissenschaften (GeRRN) will naturwissenschaftliche Bildung stärken, indem er analog zum Gemeinsamen Referenzrahmen für Sprachen Mindeststandards auf fünf Niveaus formuliert. Parallel zu den Sprachen sollen damit die Bedeutung naturwissenschaftlicher Bildung herausgestellt sowie nachhaltige naturwissenschaftliche Kompetenzen erreicht werden.