Klimaschutzdiskussionen und CO2-Reduzierungen werden vor allem bei Themen wie Mobilität, Konsumartikel und Energieverbräuche geführt. Dieses Mal geht es um den schulisch noch wenig beachteten globalen Bausektor, der die nächste Generation gewiss über Jahrzehnte begleiten wird.

Ein Beitrag von Angelika Frank

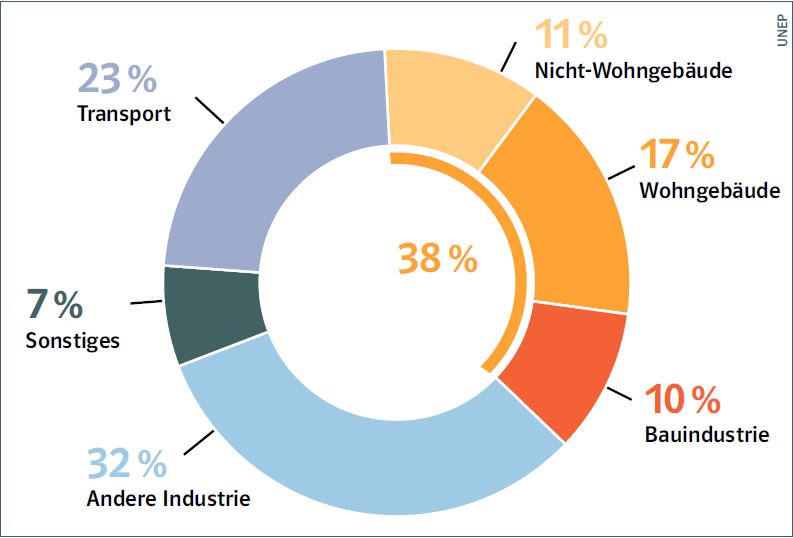

Die Vereinten Nationen veröffentlichten am Jahresende 2020 ihren Bericht für den globalen Bau- und Gebäudesektor in 2019 (United Nations Environment Programme, kurz UNEP, siehe Grafik.) Demzufolge verbleiben die mit dem Wohnen und Arbeiten in Gebäuden weltweit verbrauchten CO2-Emissionen auf dem Niveau des Jahres 2018: rund zehn Gigatonnen CO2 bzw. 28 Prozent. Schließt man die wachsenden Emissionen aus dem Bausektor mit ein, wächst der Anteil auf 38 Prozent. Das wiederum ist ein neues Höchstlevel. Der Wissenschaftsjournalist Ralf Nestler erläutert: „Schätzungen zufolge wird sich bis 2060 die Zahl der Gebäude verdoppeln. Im Schnitt entsteht in den kommenden vier Jahrzehnten alle 30 Tage einmal New York City zusätzlich, haben Forscher ausgerechnet.“ Was für eine Horrorvision für die Erde! Bedeutete dies doch, dass der Planet weiterhin rücksichtslos ausgebeutet und aufgeheizt wird.

Graue Energie – graue Emissionen

Beton und Mörtel verwenden Zement als Kleber. Er verbindet Sand, Kies oder Steine dauerhaft. Bei der Herstellung von Zement wird aus Kalkstein Calziumoxid gewonnen: CaCO3 → CaO + CO2. Diese als Kalkbrennen benannte Reaktion läuft bei über 1.400 °C ab. Auch weitere Verarbeitungsprozesse benötigen Temperaturen über 800 °C. Zwei Drittel dieser CO2-Emissionen sind prozessbedingt, das restliche Drittel beruht auf dem Einsatz von Brennstoff wie Öl, Gas oder Kohle. Um 1,05 Tonnen Zement herzustellen, werden ca. 600 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Allein in Deutschland belaufen sich die CO2-Emissionen aus der Zementindustrie jährlich auf ca. 20 Millionen Tonnen CO2, was ungefähr zwei Prozent der gesamten nationalen Gesamtemissionen sind. Insgesamt werden die mit den Baustoffen entlang des gesamten Lebenszyklus (s. u.) einhergehenden Energieverbräuche und Emissionen als graue Energie und graue Emissionen bezeichnet. Um die grauen Energien zu dezimieren, muss nach Vorschlag der UNEP der Energiesektor radikal dekarbonisiert werden. In der Zementindustrie existieren dazu schon länger Zusammenarbeiten mit Forschungseinrichtungen, um die Energiebilanzen und Lebenszyklen von Zement zu verbessern.

Lebenszyklen im Bausektor

Konsumprodukte verdeutlichen es tagtäglich: Mit der Bilanzierung der bloßen Produktherstellung ist der jeweilige ökologische Fußabdruck eines Produkts längst nicht angemessen berücksichtigt. Im Konsumbereich schlagen nach der Nutzungsphase besonders deutlich Abfall und Entsorgung zu Buche. Im Bausektor ist das nicht anders, nur zeitlich stärker in die Zukunft verlagert und daher weniger im Fokus. Wenn Gebäude nach vielen Jahrzehnten der Nutzung abgerissen werden, landet viel Bauschutt – mitunter schadstoffbelastet – auf den Deponien.

Tipp

Experimentieren mit Bau- und Dämmstoffen im Miniformat

Experimentiersets oder Komplettbox für 30 Schüler*innen

www.facilius.de

Daher sind Bauabfälle zum eklatanten Problembereich im Abfallsektor geworden. Zum Glück verändern sich die Sichtweisen dahingehend, dass hier die Umweltbelastung verringert werden muss. Mittlerweile werden auch Baustoffe über den gesamten Lebenszyklus hinweg betrachtet. Zum Lebenszyklus gehören die Herstellung, die Nutzung, der Abfall und dessen Beseitigung sowie ggf. ein Recycling, jeweils inklusive der anteiligen Transporte.

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat stellt mit ÖKOBAUDAT ein Internetportal für Nachhaltiges Bauen zur Verfügung, in dem Forschungseinrichtungen und Unternehmen die Ökobilanzen von Baustoffen und weitere Daten sehr detailliert veröffentlichen. So erfahren Bauingenieur*innen, Architekt*innen und interessierte private Nutzer*innen, welche Angaben für die Herstellung von traditionellen, ökologischen oder neu entwickelten Baustoffen vorliegen. Über die Nutzungsphase von verbauten Stoffen stehen keine Informationen zur Verfügung. Sehr detaillierte Werte liegen allerdings für die Abfallphase, deren Beseitigung und ein evtl. thermisches Recycling vor. Das Datenmaterial von ÖKOBAUDAT diente als Grundlage zur Erstellung der Tabellen auf dem Arbeitsblatt (siehe Download).

Lebenszyklen im Bausektor

Die Zeit der Circular Economy – einer echten Kreislaufwirtschaft – hat bereits auch im Baubereich begonnen. Statt der üblichen Cradle-to-Grave Praxis (von der Wiege zur Bahre) sollen Stoffe sauber sortiert in klar definierten Kreisläufen kontinuierlich kreisen. So wiedergewonnene Stoffe werden im Sinne eines Upcyclings Ausgangsstoffe für neue hochwertige Produkte: das Cradle-to-Cradle-Prinzip (von der Wiege zur Wiege).

Die immer wieder gleichen Stoffe in den Kreisläufen der Natur sind hier das Vorbild. Schon jetzt sind Baustoffe aus der Natur, wie Lehm und unbearbeitetes Holz, mit wenig Aufwand in den Kreislauf zurückführbar. Noch einfacher ist es bei den Dämmstoffen: Holzspäne, Seegras oder Stroh zeigen hervorragende Dämmeigenschaften. Werden sie für den Einsatz als Baustoff zusätzlich mit anderen Stoffen in Verbindung gebracht, muss dies im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft für Umwelt und Mensch unbedenklich sein. Hier gibt es Licht am Horizont: Mittlerweile sind für den Bausektor völlig neue nachhaltige Bauprodukte entwickelt worden, ebenso gibt es Zertifizierungen für ein verantwortungsvolles ökologisches Wirtschaften.

Ein wahres Leuchtturmprojekt ist das C2C LAB in Berlin, wo ein ehemaliger „Plattenbau“ mit ökologischen kreislauffähigen Materialien rückbaubar saniert wurde.

Das Haus der Zukunft

Das Haus der Zukunft ist streng genommen das Haus von gestern. Unsere Vorfahren bauten mit Holz, einem nachwachsenden Baustoff. Holz hat deutlich bessere Wärmedämmeigenschaften als die heute favorisierten mineralischen Alternativprodukte. Biobasierte Dämmstoffe dämmen genauso gut wie die marktbeherrschenden Konkurrenzprodukte Polystyrol und Mineralwolle. Der Wärmeleitkoeffizient λ hat als Maßeinheit Watt/Meter × Kelvin. Es gilt die Faustregel: Je kleiner der Wert, desto besser sind die Dämmeigenschaften. Folgende Gesichtspunkte sollten den

Bausektor künftig prägen:

- Dekarbonisierung der grauen Energie in allen Baumaterialien

- Geringe Energieverluste für die spätere Gebäudenutzung, d. h. niedrige Wärmeleitkoeffizienten für die tragende Konstruktion und die Dämmstoffe

- Nur kreislauffähige Produkte für den Innenausbau

- Veränderung in der Bauweise: leichte Rückbaubarkeit nach der Nutzungsphase und Wiederverwendung der Baustoffe im Sinne der Circular Economy

- Optimale Ausnutzung des Standortes wie Hanglage, Himmelsrichtung usw.

- Niedrige Betriebskosten und keine Verwendung von fossilen Energieträgern

- Wenn möglich Sanierung von Altbauten statt Abriss

Unterrichtsszenario: ein neues Schulgebäude

Bauen Sie im Unterricht ein Szenario auf, dass Ihr Schulgebäude (oder ein Teil davon) aus Modernisierungsgründen abgerissen, neu aufgebaut und vergrößert werden soll. Aufgrund eines fiktiven Ratsbeschlusses sollen die Schüler*innen in den Planungsprozess eingebunden werden. Dies habe vor Ort eine aktive Fridays-for-Future-Gruppe erstritten, die vehement mehr Engagement von der Kommune für die Verminderung des CO2-Ausstoßes fordert. Somit soll die nachfolgende Unterrichtsarbeit vor allem unter dem Gesichtspunkt der Minderung der CO2-Emissionen und dem Ziel der UN, bis zum Jahre 2050 nur noch Net-Zero-Gebäude zu bauen, stattfinden. Die Diskussion um Abfall und Kreislaufwirtschaft kann nur ansatzweise geführt werden, da das Datenmaterial hierzu nicht ausreicht. Ausgehend vom vorhandenen Schulgebäude kann das tatsächlich verbaute Material recherchiert und die Entscheidung „Abriss und Neubau vs. Sanierung und Anbau“ erörtert werden. Materialkenntnis ist heutzutage bei den Schüler*innen gering ausgeprägt. So dient die Auseinandersetzung mit den Bau- und Dämmstoffen vor allem dem grundsätzlichen Anliegen, Materialkenntnis aufzubauen und zu hinterfragen. Dies hilft auch in anderen Lebenslagen, wenn Dinge des Alltags mit genauerem Blick auf Lebenszyklus des Materials, auf Stoffeigenschaften und den ökologischen Fußabdruck betrachtet werden.

Zum Weiterlesen

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

ÖKOBAUDAT (letzter Zugriff am 29.04.2021)

www.oekobaudat.de

Cradle to Cradle NGO

www.c2c.ngo

Hübner et al. (2020). Energiewende in der Industrie. Branchensteckbrief der Zement- und Kalkindustrie.

Bericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

www.bit.ly/3gP3CE0

Nestler, R. Klimakiller Beton.

Tagesspiegel 20.09.2019

Service-Plattform für nachhaltige Bauprodukte

www.building-material-scout.com

Verein Deutsche Zementwerke e. V. Dekarbonisierung von Zement.

Eine CO2-Roadmap für die deutsche Zementindustrie

www.vdz-online.de/zementindustrie/klimaschutz

Vereinte Nationen, UNEP (2020). Global Status Report for Buildings and Construction

www.bit.ly/3u5LQ3l

Download

Arbeitsblatt Globales Erwärmungspotenzial von Baustoffen | MINT Zirkel 2-2021

Angelika Frank