Gedrehtes Haus, Augen auf Hörnern und lange Raspelzunge – Schnecken sind schon für Grundschüler phantastische Lebewesen und wegen ihrer sprichwörtlichen Langsamkeit gut zu beobachten. Im Biologie-Unterricht für ältere Schülerinnen und Schüler wird das Schneckenthema vielfach unterschätzt. Dabei können Fortpflanzung, Entwicklung und maternale Vererbung am Beispiel der Schnecken anschaulich vermittelt werden.

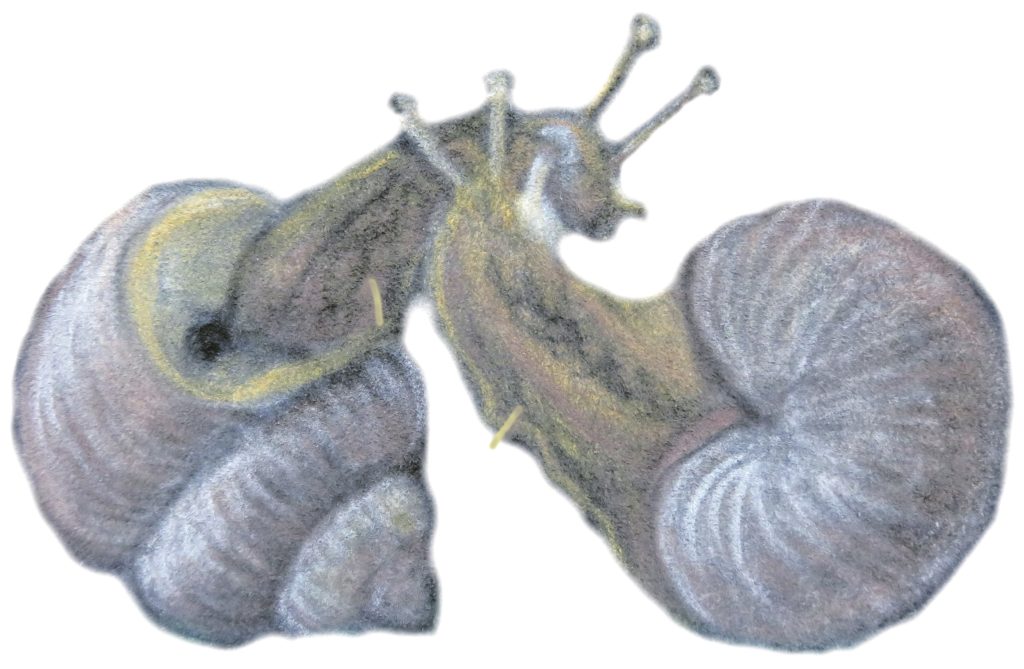

Das Leben von Schnecken ist langweilig, immer nur Salat und Schleim? Weit gefehlt, wenn man das Verhalten von Schnirkelschnecken (Weinbergschnecken, Bänderschnecken) im Mai beobachtet. An feuchtwarmen Abenden, oft kurz vor einem Gewitter, sieht man sie paarweise zusammenkommen und in stundenlangem Liebesspiel ihre Fortpflanzung einleiten. Bei der Paarung schmiegen die Schnecken ihre Kriechsohlen aufrecht aneinander und neigen Kopf- und Halspartie seitlich links zueinander, wie zu einer zärtlichen Begrüßung. Gehäuseschnecken sind Zwitter, man nennt sie etwas poetischer auch „Hermaphroditen“, nach Hermes und Aphrodite aus der griechischen Mythologie. Bei der Partnersuche im Schneckentempo ist es vorteilhaft, wenn man nicht auch noch auf das passende Geschlecht treffen muss und aus einer Paarung gleich zwei befruchtete Partner hervorgehen können. Die Zwitterdrüse befindet sich im Eingeweidesack, geschützt vom Schneckenhaus. Hier werden zunächst Spermienzellen gebildet und in ein langes Behältnis (Spermatophore) verpackt. Männliche und weibliche Geschlechtsorgane, also Penis und Vagina, wären in der Mantelhöhle wenig funktionell untergebracht. Sie befinden sich stattdessen versteckt unter dem rechten Augenfühler am Kopfende und werden im Verlauf des Liebesspiels ausgestülpt.

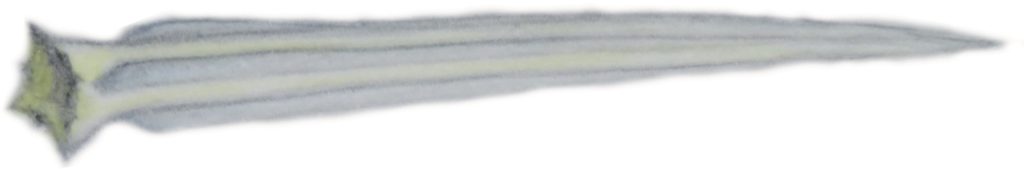

Oft wird dieser Liebesakt zuvor durch einen hormonhaltigen Liebespfeil aus Kalk unterstützt. Diesmal war der römische Liebesgott Amor (bzw. sein Pfeil) namensgebend, obwohl es sich weniger um einen Pfeil handelt als vielmehr um eine scharfkantige Kalklanze. Der bei Weinbergschnecken knapp einen Zentimeter lange schleimhaltige Liebespfeil wird während des Vorspiels jeweils in den Fußmuskel des Partners gestoßen. Er enthält Hormone, die die Beweglichkeit der eigenen Spermien erhöhen. Außerdem mindern sie die Bereitschaft des Partners für weitere Paarungen. Das Schneckenpaar überträgt die Spermatophore von der eigenen männlichen Geschlechtsöffnung auf die weibliche Geschlechtsöffnung des Partners. Die empfangene Spermatophore wird aufgelöst, nur schnelle Spermien entgehen den Enzymen und gelangen in die Befruchtungstasche. Diese Auslese wird als sexuelle Selektion für besonders fitte Spermienzellen angesehen. Der Liebespfeil hat also die Konkurrenzfähigkeit der Spermien erhöht. Erst etwa einen Monat nach der Paarung bildet die Zwitterdrüse Eizellen und leitet diese zur Befruchtung ebenfalls in die Befruchtungstasche.

Paarung von Landlungenschnecken :

Weinbergschnecken

Paarungs-Ring der Wegschnecke

Paarungs-Kordel des Tigerschnegels

Liebespfeil der Weinbergschnecke (ca. 1 cm)

In Spiralen vom Ei zur Schnecke

Weinbergschnecken legen etwa 40 bis 60 befruchtete Eier in eine Erdhöhle, hier beginnen die Furchungsteilungen. Sie erfolgen spiralförmig, die Tochterzellen werden jeweils leicht nach rechts versetzt abgeschnürt. Das weitere Wachstum des Embryos verläuft asymmetrisch, die linke Mitteldarmdrüse wächst stärker als die rechte. Die winzigen schlüpfenden Minischnecken haben dadurch einen rechtsgedrehten Eingeweidesack, der durch ein noch zartes spiraliges Schneckenhaus geschützt wird. Schon in der Embryonalentwicklung ist also der genetisch fixierte Rechtsdreh sichtbar. Stofflich verantwortlich dafür ist ein Rechtsdrehfaktor (Dextralfakor D), der dominant vererbt wird und an der Spindelbildung bei der Zellteilung beteiligt ist. Fehlt in der frühesten Entwicklung dieser Rechtsdrehfaktor, gibt es keine Spiralfurchung und die Mitteldarmdrüse wächst weniger asymmetrisch (d). Es entwickelt sich eine Schnecke mit linksgedrehtem Schneckenhaus und Geschlechtsöffnungen unter dem linken Augenfühler. Der Fund eines solchen linksgedrehten Schneckenhauses ist fast so selten wie ein Lottogewinn: Unter Tausenden rechtsgedrehten Schneckenhäusern gibt es meist nur einen linksgedrehten „Schneckenkönig“. Um einen Schneckenkönig zu erkennen, braucht man ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen: Betrachtet man ein Schneckenhaus von oben, verläuft die Drehung von der kleinsten zur größten Windung im Uhrzeigersinn; von der Seite betrachtet, mit der Spitze nach oben, liegt die Mündung rechts von der Mittelachse.

Warum sind Schneckenkönige so selten?

Für einen dominant-rezessiven Erbgang sagen die Mendel-Vererbungsregeln in der Enkel-Generation (F2) einen statistischen 25-Prozent-Anteil von homozygot rezessiven Trägern (dd) voraus, also deutlich mehr als die tatsächliche Trefferquote. Das gilt allerdings nur, wenn sich die Partner uneingeschränkt miteinander kreuzen können. Angesichts des komplizierten Paarungsvorspiels von Schnecken wird schnell klar, dass solche Links-Unikate nur schwer einen Partner finden – sie passen bei der Paarung einfach nicht mit Rechtsgedrehten zusammen. Daher bleiben sie meist ohne Nachwuchs. Müssten Schneckenkönige in der Population dann nicht eigentlich seltener und seltener werden, bis sie ganz verschwunden sind? Oder haben sie vielleicht einen Selektionsvorteil gegenüber rechtsgedrehten Schnecken? Zu den wichtigen Schneckenverzehrern zählen Singdrosseln, die das Schneckenhaus mit dem Schnabel packen und auf einem Stein, der „Schneckenschmiede“, zerschlagen. Linksgedrehte Häuser sind möglicherweise weniger „griffig“ für sie. Das ist aber nicht die ganze Erklärung für die stabile Seltenheit von Schneckenkönigen. Tatsächlich folgt die Vererbung des D-Faktors nicht den klassischen Mendel-Regeln, sondern ist ein Beispiel für eine Vererbung über die mütterliche Linie (maternale Vererbung): Unter den (dd)-Schnecken gibt es wider Erwarten Schnecken mit einem rechtsgedrehten Haus, die problemlos mit rechtsgedrehten (DD)- und (Dd)-Schnecken Nachwuchs zeugen können. So bleibt das Allel (d) in der Schneckenpopulation erhalten. Zwar fehlt (dd)-rechtsgewundenen Schnecken das Gen für den D-Faktor, sie können ihn also nicht per Proteinbiosynthese selbst herstellen. Sie haben aber mit dem Eidotter den fertigen D-Faktor als „Mitgift“ von der Mutter (Dd) erhalten. Das ermöglicht die reguläre Spiralfurchung und damit auch das paarungsfreundliche Rechtsgehäuse einer (dd)-Schnecke. Allerdings kann sie selbst ihrem Nachwuchs den D-Faktor weder genetisch noch stofflich weitergeben. Kann der Paarungspartner diese Lücke nicht füllen, entsteht (entsprechend selten) ein Schneckenkönig. Diese maternale Vererbung ist ein Beispiel für Epigenetik, also für eine Vererbung von Merkmalen von Generation zu Generation ohne direkte Beteiligung der Erbsubstanz DNA.

Dr. Inge Kronberg

Literatur- und Linktipps:

Ulrich Kattmann (2017). Die Weinbergschnecke und ihre Verwandten (NBB junior). Magdeburg: VerlagsKG Wolf

Inge Kronberg (2019). Amor auf Kriechspur. Biologie in unserer Zeit, 49

Inge Kronberg (2019). Vom Schneckenei zum Schneckenkönig. Biologie in

unserer Zeit, 49(2)

Elisabeth Tova Bailey (2012). Das Geräusch einer Schnecke beim Essen. Zürich: Nagel & Kimche

Erstaunliches über Schnecken

www.weichtiere.at/Schnecken