strong>Auch wenn die neuesten Studien zeigen, dass das Elektroauto schon heute in Bezug auf die Umweltbelastung (insbesondere die CO2-Bilanz) einen Vorteil gegenüber der konventionellen Technologie hat, und aufgrund des hohen Potenzials erhebliche Vorteile für die Zukunft zu erwarten sind, haben sich in der Öffentlichkeit Mythen festgesetzt. Im Folgenden sollen hier einige dieser zentralen Gegenargumente genauer angeschaut werden.

Unsere heutigen Fragestellungen und Reaktionen auf die anstehende Technologieumstellung ähneln sehr denen vor 100 Jahren. Ausgangspunkt damals waren ebenfalls ein Umweltproblem und die Verkehrsdichte. So sollen sich Ende 1900 in New York permanent 150.000 Pferde aufgehalten haben. Dies führte täglich zu über 1,5 Millionen Kilogramm festen und 150.000 Liter flüssigen Stoffwechselprodukten. Alternativen zur Kutsche mussten entwickelt werden. Ab Mitte der 1880er-Jahre entstanden viele Ideen, um dieses Problem zu lösen. Neben Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (1886) wurde auch schon 1888 ein erstes elektrisch angetriebenes Auto durch die Firma Flocken vorgestellt. Die ersten Elektrofahrzeuge waren sehr langsam, aber schon 1899 wurde die Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern erreicht.

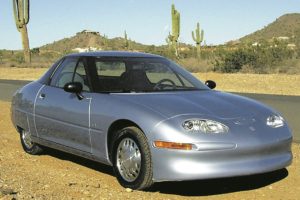

Doch die Technologie hatte nicht nur Freunde. Der Widerstand in der Bevölkerung und der Industrie war groß. Zudem galten Autofahrer als arrogant und neureich. Die Argumente gegen den Wandel waren: zu teuer, zu gefährlich, zu wenig Benzin, kein Tanknetz vorhanden, zu wenig Reichweite. Fällt etwas auf ? In den Städten überwogen damals übrigens elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Stromanschlüsse gab es genug. Der Verbrennungsmotor begann sich erst langsam gegen das Elektroauto durchzusetzen. Eine verbesserte Infrastruktur der Benzinversorgung und die Erfindung des Anlassers sowie das hohe Gewicht der damaligen Batterien mit geringer Kapazität führten zu seinem Siegeszug. In den folgenden acht Jahrzehnten dominierte nun der Verbrennungsmotor. Erst 1990 kam es durch strenge Abgasgesetze Kaliforniens zu einer Renaissance des Elektroautos. General Motors entwickelte ein hochmodernes Auto, den EV1, der mit einer Metallhydrid-Batterie bereits eine maximale Reichweite von 225 Kilometern hatte. Ein politischer Machtwechsel und die damit verbundene Zurücknahme der Abgasgesetze führte dann aber bald zur erzwungenen Verschrottung der Fahrzeuge durch General Motors – oft gegen den Willen der Besitzer.

20 Jahre später steht das Verbrennungsauto nun aus umweltpolitischen Gründen in der Kritik. Und die Argumente seiner Verteidiger gegen die Elektromobilität ähneln frappierend denen um 1900: Diese sei zu teuer, zu gefährlich, es gäbe nicht genug Strom, es sei kein Stromtanknetz vorhanden, sie habe zu wenig Reichweite.

Sind die Batterien zuverlässig?

Die von Tesla verwendeten Batterien erreichen bei einer Restkapazität von ca.90 Prozent bereits eine Laufleistung von über 300.000 Kilometern. Tesla stuft die Batterien erst bei einer Restkapazität von 70 Prozent für den Elektroantrieb als defekt ein. Zudem zeigen Statistiken, dass die reine Batteriealterung keinen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtalterung hat. Bei Elektrofahrzeugen kann also von einer wesentlich höheren Lebensdauer ausgegangen werden, als in vielen Studien bisher angenommen. Das batteriebetriebene Elektroauto hat eine Haltbarkeit von mindestens 600.000 Kilometern. Tesla zielt bis Ende 2020 auf eine Haltbarkeit von 1,6 Millionen Kilometern.

Reichen die Rohstoffe für die Batterien aus?

Reichen die benötigten Rohstoffvorkommen auf der Erde? Die für Elektroantriebe üblichen Batterietypen sind sogenannte NCA- oder NMC-Akkus (LiNixCoyAlzO4 oder LiNixCoyMnzO2). Die kritischen Materialien sind hier Lithium und Kobalt. Der Lithiumanteil beträgt drei Prozent, der Kobaltgehalt wurde von Tesla/Panasonic auf 2,8 Prozent reduziert, während er bei anderen Herstellern noch bis zu 14 Prozent beträgt. Der Anteil von Lithium für die Elektromobilität ist momentan gemessen am weltweiten Gesamtverbrauch jedoch noch sehr gering und trägt nur teilweise zu den insgesamt 37 Prozent bei, die für die weltweite Batterieproduktion gebraucht werden.

Können die Lithiumressourcen der Erde ausreichen? Weltweit wird das Vorkommen an Lithium auf ca. 54 Millionen Tonnen geschätzt. Für eine 70-Kilowatt-Batterie werden mit heutiger Technik ca.zehn Kilogramm Lithium verbraucht. Der weltweite Fahrzeugbestand beträgt ca.1,5 × 109. Mit den vorhandenen Vorkommen könnte also ein Vielfaches an Batterien produziert werden. Kritischer könnte bei schnellem Wachstum der Elektromobilität aber die Frage der Abbaukapazitäten werden. Allerdings wird langfristig die Nachfrage nach neu abgebautem Lithium nachlassen. Zusätzlich ist durch intensive Forschung zu erwarten, dass Lithium durch andere Metalle, wie zum Beispiel Natrium, ersetzt wird.

Auch der Anteil am Kobaltverbrauch fällt für die Elektromobilität mit acht Prozent gering aus und wird bis 2026 die 30-Prozent-Marke nicht erreicht haben. Die Kobaltvorkommen werden derzeit auf 7,4 Millionen Tonnen geschätzt. Man vermutet unter dem Meeresspiegel weitere 94 Millionen Tonnen. Für 2026 wird ein Verbrauch von 223.000 Tonnen geschätzt. Auch bei einer weiteren Steigerung des Verbrauchs würden die Kobaltvorräte also noch viele Jahrzehnte reichen.

Wie umweltschädlich ist der Abbau der Rohstoffe?

Der Anteil der Elektromobilität beim Abbau dieser Rohstoffe ist sehr gering. Zudem wird man Kobalt, das im Wesentlichen ein Abfallprodukt beim Kupfer- und Nickelabbau ist, in naher Zukunft nicht mehr benötigen. Ziel von Panasonic ist es zum Beispiel, die Lithium-Ionen-Akkus innerhalb von zwei Jahren ohne Kobalt herzustellen. Lithium wird man vermutlich noch länger verwenden, bis es in der Serienproduktion durch andere Alkalimetalle ersetzt werden kann, die eine erhebliche Steigerung der Energiedichte bis zu einem Faktor 5 erwarten lassen. Die Forschung an den Akkus kommt erst jetzt richtig ins Rollen. Deshalb sind hier in den nächsten zehn bis 20 Jahren erhebliche technische Änderungen zu erwarten.

Bei der Rohstoffdiskussion darf zudem nicht vergessen werden, dass die Verbrennertechnologie die Rohstoffe unwiederbringlich vernichtet. Das Öl wird verbrannt und auch nicht unerhebliche Menge an Seltenen Erden im Katalysator werden hochverdünnt in die Luft „geblasen“ und können keinem Recyclingprozess mehr zugeführt werden.

Reicht der Strom aus?

Wie viel Strom würde benötigt, wenn der Verkehr ab morgen komplett auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge umgestellt würde? Dazu muss man von einem Nettoenergiebedarf der jetzigen Fahrzeugflotte von 46,5 Millionen Liter Treibstoff ausgehen. Im Jahr 2016 belief sich der Kraftstoffverbrauch auf 20,817 × 109 Liter Diesel und 25,309 × 109 Liter Benzin. Daraus ergibt sich ein Gesamtenergieinhalt der verbrauchten Kraftstoffe von 429 × 109 Kilowattstunden. Gehen wir von einem optimistischen mittleren Wirkungsgrad für Verbrennerfahrzeuge von 20 Prozent aus (für einen gemischten Fahrzyklus) sowie von 80 Prozent für Elektrofahrzeuge mit Batterie, dann benötigt man für batteriegetriebene Elektrofahrzeuge 120 Terawattstunden elektrische Energie. 2016 lag der elektrische Energieverbrauch in Deutschland bei 516 Terawattstunden. Dies würde einen Mehrbedarf von 23 Prozent für eine vollständige Elektromobilität bedeuten. Einen Teil davon könnte schon jetzt mit dem in Deutschland jährlich produzierten Überschussstrom von 50 Terawattstunden ausgleichen.

Bricht das Stromnetz zusammen?

Ein häufiges Argument von Kritikern der Elektromobilität ist, dass eine Million Elektroautos, die gleichzeitig mit 350 Kilowatt laden, das Stromnetz zusammenbrechen lassen würden. Was wird hierbei übersehen? 1. Es existieren fast keine Ladestationen mit einer Ladeleistung von 350 Kilowatt und es wird auch in Zukunft nur wenige geben, da diese hohe Ladeleistungen zu einer schnelleren Akkualterung führen. 2. Auch das gleichzeitige Tanken von einer Million Verbrennerfahrzeugen würde zum Zusammenbruch des Tankstellennetzes führen, da dann an jeder der 14.000 Tankstellen in Deutschland über 70 Fahrzeuge gleichzeitig tanken würden.

Die Energieversorgung lebt von der Verteilung der Verbraucher. Würden zum Beispiel alle Einwohner Deutschlands gleichzeitig ihren Haarföhn einschalten, hätte dies zur Folge, dass nicht nur die Stromversorgung in Deutschland, sondern die in ganz Europa zusammenbrechen würde. Das Gleiche gilt auch für die Elektromobilität. Es geht vor allem um die Nutzungsverteilung. Und auch hier sieht man, dass Auto meistens parken.

Die mittlere Wegstrecke eines Autos am Tag beträgt ca. 35 Kilometer. Nur ein geringer Prozentsatz fährt mehr als 100 Kilometer täglich, 97 Prozent aller Fahrzeuge am Tag deutlich kürzere Strecken. Diese Fahrzeuge lassen sich über Nacht zu Hause oder am Tag beim Arbeitgeber an einer 220-Volt-Steckdose laden. Stresstests der Energieversorger in Wohngebieten mit Einfamilienhäusern haben ergeben, dass dies bereits heute möglich ist, da die Niederspannungsnetze pro Haushalt für eine gleichzeitige Leistung von zwei bis drei Kilowatt ausgelegt sind. Langfristig wird man aber die Leitungen verstärken müssen, wenn alle Elektroautos fahren. Vor allem in den Städten müssen aber Möglichkeiten geschaffen werden, dass jeder Haushalt in der Lage ist, ein Elektrofahrzeug über Nacht zu laden. Die restlichen Fahrzeuge, die deutlich mehr als 100 Kilometer fahren, werden Schnellladesäulen an den Autobahnen benötigen. Die öffentliche Infrastruktur muss hier verbessert und mindestens auf das bereits vorhandene Niveau in den Niederlanden gebracht werden, wo fast jede Tankstelle auch eine Ladestelle mit mehreren Ladesäulen besitzt. Zudem wird häufig auch nicht berücksichtigt, dass eine Batterie nach ihrer Nutzung als Antriebsbatterie für die Speicherung von regenerativer Energie eingesetzt werden kann. Hier wird zusätzlich eine Lebensdauer von ca. zehn Jahren angenommen, sodass sich im Mittel eine Gesamtlebensdauer von mindestens 16 Jahren ergibt. Wenn man langfristig die Mobilität CO2-frei gestalten will, bleibt nur der Elektroantrieb.

Dr. Thomas Müssig-Pabst