Gibt es Menschenrassen? Die Vielfalt der Menschen ist unübersehbar. Eine Einteilung der Art Homo sapiens in Rassen lässt sich jedoch biologisch nicht rechtfertigen. Es ist Zeit, mit dem Begriff der Menschenrasse aufzuräumen.

Über die Frage nach der Existenz von Menschenrassen wird seltsamerweise immer noch heftig gestritten. „Man kann sie doch sehen“, behaupten die einen, eine „optische Täuschung“, sagen die anderen. Das Missverständnis besteht vor allem darin, dass die unübersehbare Vielfalt der Menschen eine Einteilung in Rassen rechtfertigen soll. Die Behauptung, man könne „Rassen“ doch sehen, bezieht sich in erster Linie zunächst auf die Tönung der Haut. Darin besteht der angenommene Gegensatz von „Weißen“, „Schwarzen“ oder „Farbigen“. Doch dabei übersieht man die Evolution und die Populationsgeschichte, denn die heutigen Europäer, die sich als angeblich „Weiße“ über die ganze Erde verbreitet haben, waren ursprünglich „Schwarze“. Als solche sind sie mit dunkler Haut vor etwa 30.000 Jahren in mehreren Schüben aus Afrika nach Europa eingewandert. Und erst vor etwa 8.000 Jahren wurde ihre Haut heller. Ursache war die veränderte Nahrung, die mit dem Anbau von Getreide verfügbar wurde. Die neolithische Revolution sicherte so zwar die Grundernährung, doch war diese arm an Vitamin D. Unter diesen Umständen waren mutierte Gene, durch die die Produktion des Hautpigmentes reduziert wurde, vorteilhaft, da sie die Synthese von Vitamin D in der Haut begünstigten. Unsere Vorfahren waren also dunkelhäutige Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund. Die heutigen Europäer sind ausgebleichte Afrikaner.

Menschenrassen gibt es nicht, sie werden gemacht

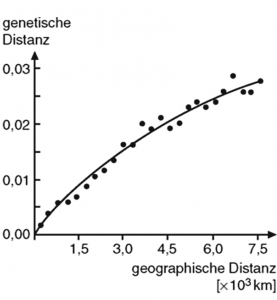

In einer Stellungnahme einer UNESCO- Arbeitsgruppe von 1995 heißt es, dass die molekularbiologischen Erkenntnisse über die genetische Vielfalt der Menschen traditionelle Rassenkonzepte ausschließen. Erst vor Kurzem hat die „Jenaer Erklärung“ mit Unterstützung des Vorstandes der Deutschen Zoologischen Gesellschaft diese wissenschaftliche Tatsache wiederholt und mit weiteren Argumenten untermauert. Das Konzept der Menschenrassen ist in der Tat wissenschaftlich untauglich. Die genetischen Unterschiede zwischen Populationen des Menschen nehmen mit der geografischen Entfernung weitestgehend kontinuierlich zu. Genetische Sprünge sind selten und grenzen Populationen nicht rundum, sondern nur gegen einen Teil der Nachbarpopulationen ab, während der Übergang zu anderen unmerklich kontinuierlich ist. Die genetische Verschiedenheit erklärt sich also weitestgehend nicht durch Barrieren und Abgrenzungen, sondern einfach durch Entfernung (siehe Abb. 1).

Kontinuierliche Übergänge

Kontinuierliche Übergänge (Kline) sind demnach charakteristisch für die Merkmalsverteilung zwischen den Populationen des Menschen. Wie dennoch der Eindruck von Rassengrenzen entsteht und Menschenrassen gemacht werden, kann man an einem einfachen Beispiel zeigen.

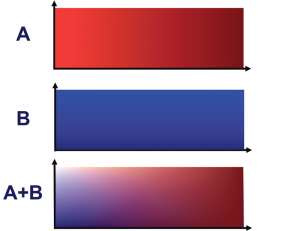

Man nehme an, die Häufigkeit eines allelen Gens nimmt von Westen nach Osten zu (dargestellt in der Tiefe der roten Farbe, Abb. 2, oben).

Ein anderes alleles Gen nimmt von Norden nach Süden zu (dargestellt in der Tiefe der blauen Farbe, Abb. 2, Mitte). Kombiniert man die beiden Verteilungen, so ergibt sich ein Bild, nach dem man scheinbar u. a. einen blauen und einen roten Bereich trennen kann (Abb. 2, unten). Man trennt dann also angeblich verschiedene genetische Bereiche und macht „Rassen“, obwohl es in Wahrheit nur kontinuierliche Übergänge gibt. Dieses Beispiel erklärt auch, weshalb man mit einer statistischen Methode (genannt Structure) anhand der Verteilung vieler Gene genetische Cluster und damit angeblich „Rassen“ des Menschen nachweisen kann. In Wahrheit gibt es auch hier keine Sprünge in der genetischen Verteilung, sondern nur Kontinuität.

Große genetische Unterschiede gibt es innerhalb von Populationen

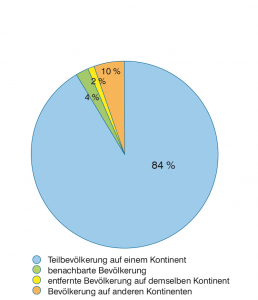

Der größte Anteil der genetischen Unterschiede zwischen Menschen befindet sich nicht zwischen, sondern innerhalb der Populationen. Mindestens 90 Prozent der genetischen Unterschiede befinden sich innerhalb lokaler oder eng benachbarter Populationen; die Unterschiede zwischen geografischen Gruppen umfassen höchstens zehn Prozent der genetischen Verschiedenheit (siehe Abb. 3).

Träger der Vielfalt ist also nicht die Verschiedenheit von Populationen, sondern es sind die Unterschiede zwischen Individuen.

Genetische Distanzen?

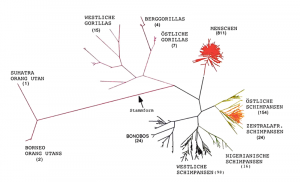

Trotz erheblich erscheinender morphologischer Unterschiede sind die genetischen Distanzen zwischen den Populationen gering. Sichtbare Unterschiede zwischen Menschen täuschen uns über genetische Differenzen. Einige wenige Merkmale überbewerten wir nur deshalb, weil sie besonders auffallen. Der „Typus“ ist ein schlechter Wegweiser zu genetischen Unterschieden: Zwischen den (morphologisch fast nicht zu unterscheidenden) Unterarten des Schimpansen sind sie zum Beispiel etwa zehnmal so groß wie zwischen menschlichen Populationen (siehe Abb. 4).

Alltagsvorstellungen bestimm(t)en die Wissenschaft

Die wesentlichen Aussagen der heute obsoleten anthropologischen Rassenkunde (siehe Irrweg Rassenkunde) zeigen deutlich den bestimmenden Einfluss sozialpsychologischer Faktoren. Rassen werden aus sozialpsychologischen Gründen gemacht: Sie sind soziale Konstrukte. Ins Auge fällt die Parallelität zwischen kulturell verschiedenen Einteilungen der Menschen und der Vielzahl an rassentaxonomischen Systemen. Hier liegt offen zutage, dass die Anthropologen bei ihren Bemühungen um Rassensystematiken nicht nach naturwissenschaftlich definierten Merkmalen klassifizier(t)en, sondern sich – ebenso wie andere Menschen – von Alltagsvorstellungen leiten lassen, die vom kulturellen und sozialen Umfeld geprägt sind.

So sind die Hautfarben der „Rassen“ das Ergebnis eines rassistischen Farbgebungsprozesses. Hatten noch viele Entdeckungsreisende die Haut der Chinesen als weiß wie die der Europäer beschrieben oder differenzierend zwischen hell, gelblich, bräunlich bis dunkel abgestuft, so wurden die Beschreibungen in den späteren Rassenklassifikationen eindeutig auf gelb fixiert. In der Tat ist die Haut der Chinesen nur leicht getönt, ihr mittlerer Pigmentierungsgrad entspricht dem südeuropäischer Menschen. Ihre Hautfarbe wäre also ähnlich zu beschreiben wie die der Italiener, Spanier oder Griechen. Die Europäer verstanden sich aber als „Weiße“. So wurden Südeuropäer (unabhängig vom Pigmentierungsgrad ihrer Haut) „weiß“ und Chinesen mussten zum Kontrast „gelb“ werden. Das Eigenbild bestimmt das Fremdbild. Die Eigenbezeichnung „weiß“ wurde daher exklusiv für Europäer reserviert. Die Europäer mussten „weiß“ werden, damit die Hautfarben der nichteuropäischen Völker als „gelb“, „rot“ und „schwarz“ angesehen werden konnten. „Gelbe“ Chinesen findet man daher nur in Rassenklassifikationen und sonst nirgendwo. Und natürlich gibt es keine „roten“ und „schwarzen“ Menschen und auch keine „weißen“. Dass wir das soziale Konstrukt der Hautfarben häufig für mit unserer Wahrnehmung konform halten, beruht also bereits auf der Wirkung dieser Konstruktion. Die Pigmentierungsgrade der Haut korrelieren in verschiedenen Regionen der Erde weitestgehend kontinuierlich mit der UV-Strahlung. Die Tönung der Haut ist durch Selektion unabhängig in mehreren Regionen der Erde gleichzeitig herausgebildet worden und gibt daher keine nähere Verwandtschaft zwischen den Populationen an. Besonders die unselige Verknüpfung von Rasse, Intelligenz, Psyche und Kultur ist ohne jede empirische Grundlage.

Genetische Faktoren spielen für die Kulturentwicklung keine Rolle: Hätte man die Bevölkerungen von Europa und Australien vor etwa 10.000 Jahren ausgetauscht, so wären die Kulturentwicklung und die Geschichte auf den Kontinenten nicht anders verlaufen. Nur wären dann die ehemaligen Australier die „Herren“ der Menschheit und die ehemaligen Europäer würden als unterdrückte Minderheit ihr Dasein in Australien fristen (Diamond).

Gegen Rassismus: Änderung des Eigenbildes

Nach sozialpsychologischen Untersuchungen bestimmt das Eigenbild einer Gruppe (eigene positive Eigenschaften) das Fremdbild (negative Eigenschaft der „fremdrassigen“ Gruppe). Fremdbilder sagen kaum etwas aus über Fremdgruppen, viel mehr aber über die Befindlichkeit der Eigengruppe. Um Feindbilder abzubauen, muss man daher primär am Eigenbild ansetzen. Da die Fremdbilder aus dem Eigenbild entspringen, sind sie austauschbar. Es nutzt also nichts, eine Fremdgruppe durch Aufklärung von der Diskriminierung auszunehmen. Nimmt man sie weg, so wird eine neue Fremdgruppe gesucht, solange das Selbstbild nicht geändert ist. Der Austausch der Fremdgruppe ist allerdings nicht beliebig: Da das Bedürfnis nach Feindbildern durch eigene uneingestandene Unsicherheit hervorgerufen wird, werden diejenigen Gruppen gewählt, die jeweils als die schwächsten erscheinen: Asylsuchende, sozial diskriminierte Ausländer, Behinderte. Immer betrifft es unterdrückte Minderheiten. Statt Diskriminierte „auszutauschen“, muss das Bewusstsein, das Eigenbild, der unterdrückenden oder diskriminierenden Gruppe verändert werden.

Fremdenfeindlichkeit wird gegenwärtig anstelle von genetischen mit kulturellen Gegensätzen begründet. Dabei ist die Unterscheidung von gegeneinanderstehenden Kulturkreisen eine ebenso unselige Parallele zur Rasseneinteilung. Kulturalismus ist ein geistiger Bruder des Rassismus.

Gegen Rassismus: der Blick auf das Individuum

Während jeder Mensch sich in doppeltem Sinne selbstverständlich für einzigartig hält, werden andere Menschen der Einfachheit halber nach ihrer Gruppenzugehörigkeit beurteilt. In rassistischen Vorstellungen wird entsprechend mit

Leichtigkeit vom Individuum abgesehen und stattdessen der Blick auf das Scheinbild von einer vermeintlichen Fremdgruppe gelenkt. Ein Mittel gegen rassistisches Denken ist daher der Blick auf das Individuum. Und: Es gibt keine Menschenrassen, sondern annähernd acht Milliarden Menschen.

Dr. Ulrich Kattmann

Über den Autor:

Dr. Ulrich Kattmann, Professor für Didaktik der Biologie an der Universität Oldenburg (i. R.). Über 45 Jahre Vermittlung von Themen zur Biologie, vor allem Evolution und Genetik, in Universitäten, Schulen, zahlreichen Vorträgen, Aufsätzen und Büchern.

Zum Weiterlesen:

- Luigi Luca Cavalli-Sforza (1999). Gene, Völker, Sprachen. München.

- Jared Diamond (1999). Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher Gesellschaften. München.

- Ulrich Kattmann (2002). Menschenrassen. In: Lexikon der Biologie. Bd. 9. Heidelberg.

- Ulrich Kattmann (2012). Glückliche Europäer – Ursachen unterschiedlicher Kulturentwicklung. MINT Zirkel Juni/Juli, S. 7–9.

- Ulrich Kattmann (2019). Reflections on „race“ in science and society in Germany. Journal of Anthropological Sciences, 95, pp. 311–318. (verfügbar unter: www.bit.ly/2KjO89Z)

- Heidrun Kaupen-Haas, Christian Saller (Hrsg.) (1999). Wissenschaftlicher Rassismus. Frankfurt a. M.

Weiterführende Links:

- Jenaer Erklärung (2019) www.bit.ly/35eMHBF

- Ulrich Kattmann: Rassen? Gibt’s doch gar nicht! www.bit.ly/2QfjYbR

- Ulrich Kattmann & Horst Seidler (1989). Rassenkunde und Rassenhygiene. Ein Weg in den Nationalsozialismus www.bit.ly/2KisiDW

- UNESCO-Workshop (1995). Stellungnahme zur Rassenfrage. Biologen in unserer Zeit www.bit.ly/2O4xQTC