Es gibt Teilchen, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Ob das auch im Vakuum gilt, ist allerdings noch reine Spekulation.

Boshafte Zeitgenossen führen physikalische Laien manchmal mit einer Wette aufs Glatteis, indem sie behaupten, dass Überlichtgeschwindigkeiten schon häufig gemessen wurden. Dies stimmt tatsächlich, denn zwar ist die Lichtgeschwindigkeit eine universale Naturkonstante (knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde) – aber nur im Vakuum. Wenn Licht durch transparente Stoffe wie Glas oder Wasser strahlt, wird es langsamer. Man kann die Lichtgeschwindigkeit in Materie sogar auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. In vielen Medien, auch Eis, Wasser oder Luft, können Teilchen wie Elektronen oder Neutrinos dann schneller sein als das Licht.

Dabei senden sie eine schwache Strahlung aus. Das hat der russische Physiker Pawel A. Tscherenkow 1934 vorausgesagt, wofür er 1958 den Physik-Nobelpreis erhielt. Dieses bläuliche Leuchten ist ein Pendant zu dem Überschallknall, den ein Düsenflugzeug beim Durchbrechen der Schallmauer erzeugt. Die Tscherenkow- Strahlung ist zuweilen sogar mit bloßem Auge sichtbar: beispielsweise in Abklingbecken von Kernreaktoren, ausgelöst von der Radioaktivität nuklearer Brennstäbe.

Warum es nachts nie ganz dunkel ist

Tscherenkow-Strahlung entsteht auch in der Erdatmosphäre, erzeugt durch Partikel der kosmischen Strahlung sowie durch Gammaquanten, die millionenfach energiereicher sind als sichtbares Licht. Treffen sie einen Atomkern in der Luft, kommt es zu einer Kaskade aus Tausenden von Sekundärteilchen, die Tscherenkow- Strahlung emittieren können.

Ein kleiner Teil der natürlichen Helligkeit des Nachthimmels müsse von solchen Lichtblitzen stammen, meinte 1947 der Physik-Nobelpreisträger Patrick Blackett. Diese Vorhersage überprüften William Galbraith und John Jelley 1952 auf einem Feld beim südenglischen Dorf Harwell. Dort stellten sie eine innen schwarz angemalte Mülltonne auf, in der sie einen 25-Zentimeter-Parabolspiegel eingebaut hatten sowie eine Röhre, die einfallendes Licht verstärken sollte. Tatsächlich maßen sie ultrakurze Blitze im Minuten-Takt. Dass die Tscherenkow-Strahlung immer dann aufleuchtete, wenn auch geladene Teilchen aus dem All eintrafen, wiesen die Physiker mit angeschlossenen Geiger- Müller- Zählern nach.

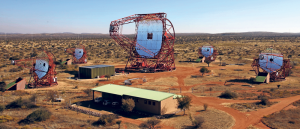

Bis zu Gammastrahlen-Teleskopen war es allerdings noch ein weiter Weg. Das erste Tscherenkow-Teleskop baute Trevor Weekes nach jahrelanger Entwicklungsarbeit zusammen mit einigen Kollegen am Whipple-Observatorium auf dem Mount Hopkins in Arizona. Sein 10-Meter- Spiegel bestand aus zahlreichen Segmenten – bis heute ist das die Grundlage dieses Teleskop- Typs. Es dauerte weitere drei Jahre, bis Weekes 1989 erstmals Gammastrahlung maß: vom 7.000 Lichtjahre entfernten Krebs- Nebel im Sternbild Stier, der aus der beobachteten Supernova 1.054 hervorging.

Die bläulichen Blitze sind auch das Licht der Erkenntnis für den IceCube-Detektor am Südpol. Dort werden sie im unterirdischen Eis von energiereichen Neutrinos und anderen Partikeln ausgelöst und nicht von Spiegeln gemessen, sondern von speziellen Lichtsensoren, die bis zu 2,5 Kilometer tief ins Antarktis-Eis versenkt worden sind. Weil die Flugrichtungen eines Neutrinos, seines Sekundärteilchens und der Tscherenkow-Strahlung nahezu identisch sind, lässt sich ungefähr die Position am Himmel errechnen, aus der das Neutrino stammt.

Tachyonen – überlichtschnelle Geisterteilchen

Die Existenz überlichtschneller Teilchen, die sich durch Tscherenkow-Strahlung offenbaren, widerspricht nicht Albert Einsteins Spezieller Relativitätstheorie, wonach sich Materie nie schneller als die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. Denn die Naturkonstante c ist für den leeren Raum definiert.

Doch rein theoretisch könnte es auch Teilchen geben, die immer schneller als c sind. Für sie hat der Physiker Gerald Feinberg von der Columbia University in New York 1967 den Namen Tachyonen geprägt (von griechisch „tachys“: schnell). Schon fünf Jahre vorher formulierten Olexa- Myron P. Bilaniuk und zwei Kollegen die Hypothese, dass es Partikel geben könnte, die sich ab dem ersten Moment ihrer Entstehung in einer subatomaren Teilchenreaktion stets überlichtschnell bewegen. (Und sogar der römische Dichter Lukrez hatte bereits über Teilchen spekuliert, die schneller als das Licht aus der Sonne flitzen.)

Auch Tachyonen stehen nicht im Widerspruch zur Speziellen Relativitätstheorie. Diese besagt nur, dass es für Körper mit Masse unmöglich ist, c zu erreichen, egal wie viel Energie und Zeit man dafür einsetzt. Die Gleichungen der Relativitätstheorie lassen sogar ein Schlupfloch für überlichtschnelle Teilchen – falls deren Ruhemasse m imaginär ist, wie Jakov P. Terleckij bereits 1960 erwogen hat. Sie wäre dann weder positiv noch negativ. Mathematisch gälte weder m > 0 noch m < 0, sondern m2 < 0. (Dahinter steckt die imaginäre Zahl i, für die gilt: i2 = -1.) Tachyonen sind nicht die ersten Teilchen, deren Existenz aus theoretischen Gründen vorhergesagt werden konnte, bevor ihr experimenteller Nachweis glückte. Nobelpreis-gekrönte Beispiele sind Positro nen, Anti pro tonen, Omega- Minus- Teilchen, Z- und W-Bosonen, die drei Sorten von Neutrinos und die sechs Sorten von Quarks. Freilich kamen sie alle bereits in einer ausgearbeiteten physikalischen Theorie vor oder ergaben sich, wie im Fall der Neutrinos, als Konsequenzen experimenteller Befunde.

Seltsame Eigenschaften

Tachyonen wären nur dann real, wenn ihre Geschwindigkeit die des Lichts übertrifft. Zwar ist die Ruhemasse der Tachy onen imaginär, doch befinden sie sich niemals in Ruhe. Ihre tatsächliche Masse hat aufgrund der Überlichtgeschwindigkeit stets einen reellen Wert. Den erreichen sie beim 1,414fachen von c. Das ist gewissermaßen die natürliche Geschwindigkeit eines Tachyons.

Wenn es Energie verliert, wird es nicht langsamer, sondern schneller. Wenn man es beschleunigen will, muss man also versuchen, es aufzuhalten. Geht die Energie gegen null, wird seine Geschwindigkeit unendlich. Das Tachyon wäre dann in einem „transzendenten Zustand“, also quasi überall zugleich.

Besonders kurios: Die Zeit der Tachyonen läuft rückwärts. Aus unserer Perspektive bewegen sie sich also aus der Zukunft in die Vergangenheit. Diese Eigenschaft zeigt nicht nur deutlich, wie relativ die Zeit ist, sondern könnte auch frappierende Konsequenzen haben: Wenn Tachyonen mit normaler Materie wechselwirken, könnte man mit ihnen im Prinzip Signale zeitlich rückwärts übertragen – beispielsweise Morse-Zeichen in die Vergangenheit senden oder mit einem Tachyonen-Telefon sich selbst die Lottozahlen der nächsten Ziehung mitteilen.

Allerdings ist es unklar, ob Tachyonen mit Licht oder unterlichtschnellen Teilchen interagieren. Nur so könnten sie sich verraten (und womöglich genutzt werden, etwa für Raketenantriebe).

Wenn Tachyonen elektrisch geladen wären, würden sie Tscherenkow- Strahlung aussenden. Doch ein solcher Nachweis ist trotz intensiver Suche (und einiger Falsch mel dun gen) niemandem gelungen. Ein Energieverlust bei Teilchen- Umwandlun gen könnte ein indirektes Indiz für Tachyonen sein, oder es kommt zu Streu- Effekten, wenn sie der Starken oder Schwachen Kernkraft unterliegen. Ersteres ist experimentell inzwischen ausgeschlossen. Zweiteres erscheint noch möglich, wenn die imaginäre Ruhemasse der Tachyonen sehr gering wäre. So haben Alan Kostelecký von der Indiana University in Bloomington und seine Kollegen 1985 vorgeschlagen, dass die bekannten Neutrinos überlichtschnell seien, also Tachyonen wären. Die seither gewonnenen teilchen- und astrophysikalischen Daten sprechen allerdings dagegen.

Rüdiger Vaas

Über den Autor: Rüdiger Vaas ist Philosoph, Publizist, Dozent sowie Astronomie- und Physik-Redakteur beim Monatsmagazin bild der wissenschaft, Mitherausgeber des Fachbuchs The Arrows of Time (Springer) und Autor von 14 Büchern.

Literaturtipps: Bücher von Rüdiger Vaas zum Thema (alle KOSMOS Verlag, Stuttgart):

Tunnel durch Raum und Zeit. Schwarze Löcher, Zeitreisen und Überlichtgeschwindigkeit. (2018, 8. Aufl.)

Jenseits von Einsteins Universum. Von der Relativitätstheorie zur Quantengravitation. (2017, 4. Aufl.)