Vor fünfzig Jahren fand die erste bemannte Mondlandung statt – und nur drei Jahre später die bislang letzte. Doch die Forschung hörte nicht auf: Raumsonden haben dem Mond seitdem immer neue Geheimnisse entlockt.

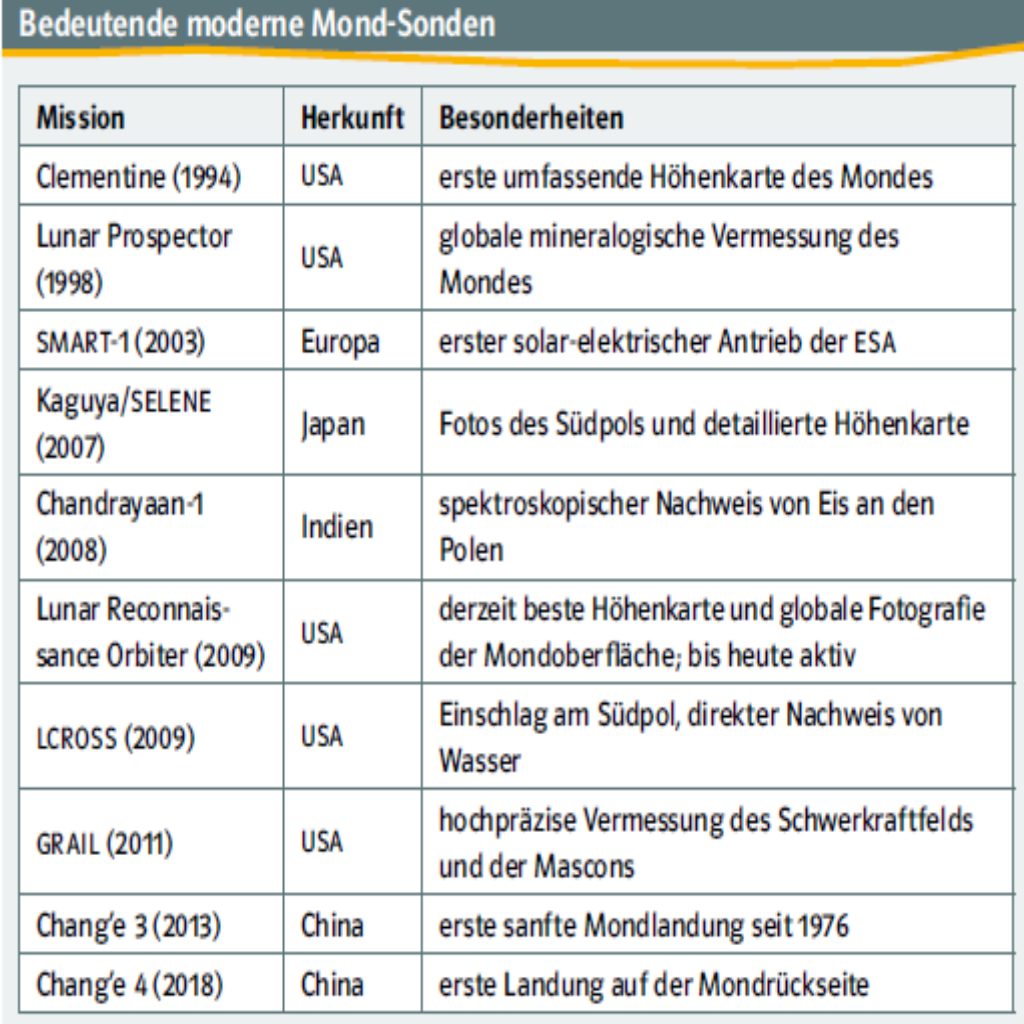

Im August 1976 startete die sowjetische Raumsonde Luna 24, die auf dem Mond mit einem Greifarm eine Probe einsammelte und in einer kleinen Rakete zurück zur Erde schickte. Mit insgesamt drei Sonden holte die Sowjetunion rund 300 Gramm Mondgestein zur Erde. Die amerikanischen Apollo-Missionen hatten seinerzeit längst mehr als das Tausendfache geliefert, nämlich gut 380 Kilogramm Mondgestein. Doch Luna 24 markiert einen wichtigen Einschnitt: Nach ihr dauerte es fast ein Vierteljahrhundert, ehe überhaupt wieder eine Raumsonde zum Mond geschickt wurde. Seit den frühen 1990er-Jahren hat die Erkundung des Mondes wieder Fahrt aufgenommen. Neben der alteingesessenen NASA starteten zudem auch Japan, Europa, Indien und China innerhalb weniger Jahre ihre ersten Mond-Sonden. All diese Missionen brachten Erkenntnisse, die selbst den von 1969 bis 1972 gelandeten Astronauten nicht zugänglich waren.

Tückische Schwerkraft

Ein solches Rätsel bekamen die Astronauten der Mission Apollo 15 am eigenen Leib zu spüren. Am Abend des 29. Juli 1971 hatte die Triebswerkszündung, mit der ihr Raumschiff in die Mondumlaufbahn eingeschwenkt war, eine elliptische Umlaufbahn von 108,9 Kilometern im mondfernsten Punkt – dem Apocynthion – und 17,6 Kilometern im mondnächsten Punkt – dem Pericynthion – ergeben. Wie man aus früheren Mondflügen wusste, gibt es örtliche Unregelmäßigkeiten im Schwerkraft-Feld des Mondes mit dem Spitznamen Mascons, englisch abgekürzt für „Massenkonzentrationen“. Diese unregelmäßig verteilten Flecken größerer Schwerkraft verzerren die Umlaufbahnen von Sonden und Raumschiffen um den Mond. Den Astronauten wurde mitgeteilt, dass die Mascons das Pericynthion ihrer Umlaufbahn über Nacht voraussichtlich von 17,6 auf 16,1 Kilometer absinken lassen würde. Am Morgen erfuhren sie jedoch, dass ihr Pericynthion ganze zwei Kilometer weiter abgesunken war als erwartet, nämlich auf 14,1 Kilometer. Eine Korrektur der Umlaufbahn, die am Vorabend noch unnötig schien, war deshalb erforderlich. Ganze 40 Jahre später, Ende 2011, erreichte ein Paar Raumsonden namens GRAIL-A und GRAIL-B den Mond, um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Mit GRAIL übertrug die NASA das erfolgreiche Konzept der deutsch-amerikanischen Erdbeobachtungs-Mission GRACE auf den Mond. Die beiden GRAIL-Sonden umkreisten den Mond im Abstand von etwa 200 Kilometern hintereinander in einer polaren Umlaufbahn. Mit Radartechnik konnten Veränderungen im Abstand zwischen den Sonden auf weniger als einen Zehntausendstel Millimeter pro Sekunde genau überwacht werden. Überflogen die beiden Sonden eine Mascon mit örtlich stärkerer Schwerkraft, wurde die vorausfliegende GRAIL-A zunächst stärker beschleunigt, wodurch der Abstand zwischen den Sonden leicht wuchs. Nach dem Vorbeiflug jedoch verlangsamte die Mascon GRAIL-A wieder, während sie GRAIL-B noch beschleunigte, sodass der Abstand zwischen den Sonden wieder schrumpfte. Auswertungen dieser wiederkehrenden, charakteristischen Veränderungen im Abstand zwischen den Sonden erlaubten es, das Schwerefeld des Mondes mit nie dagewesener Präzision zu kartieren. Zum einen konnte GRAIL den Ursprung der Mascons aufklären: Sie entstanden durch gewaltige Einschläge von Asteroiden in der Frühzeit des Mondes, als er noch sehr heiß war. Die Einschläge komprimierten das Gestein und ließen es in einem Zustand größerer Dichte erstarren als die Umgebung – eine lokale Anomalie mit größerer Anziehungskraft.Zum anderen bestätigte GRAIL die Existenz von stabilen Umlaufbahnen, die vor Verzerrungen durch die Mascons sicher sind. Diese „frozen orbits“ liegen bei Neigungen von 27°, 50°, 76° und 86° zum Mondäquator.

Neuer Antrieb und eisige Pole

Mit SMART-1 brachte die Europäische Raumfahrtagentur ESA im Jahr 2003 ihre erste Sonde zum Mond. Der Flug war einer der ersten Tests eines solar-elektrischen Antriebs, auch Ionenantrieb genannt. Dieser beschleunigt mit Solarenergie einzelne Ionen eines Treibstoffs – meist ein Edelgas – in einem elektrischen Feld und beschleunigt sie von der Raumsonde weg. Der Rückstoß dieser Atome bietet dank der Impulserhaltung einen gegenüber chemischer Verbrennung enorm effizienten Antrieb. Dafür ist er sehr schwach: Mit einer Schubkraft von nur 67 Millinewton brauchte es ganze 14 Monate, um SMART-1 zum Mond zu bringen – für eine Strecke, die konventionelle Raketen in wenigen Tagen zurücklegen. Aktuell bringt der bislang stärkste Ionenantrieb im All, mit einer maximalen Schubkraft von 290 Millinewton, die ESA-Sonde BepiColombo innerhalb von sieben Jahren zum Merkur. SMART-1 lieferte auch die ersten Detailaufnahmen der Mond-Pole. Da die Drehachse des Mondes nur um 1,5° gegen die Ekliptik geneigt ist, gibt es dort sowohl Bergspitzen, die fast immer im Sonnenlicht liegen, als auch Krater in ewiger Dunkelheit. Mit Temperaturen von bis zu -240 °C bilden deren Kraterböden „cold traps“, in denen große Mengen Wassereis vermutet wurden. Die erste indische Mond-Sonde Chandrayaan-1 konnte ab 2008 solche Vorkommen nachweisen, indem sie Infrarotstrahlung auf die Mondoberfläche aussandte und im reflektierten Spektrum charakteristische Absorptionslinien von Wassermolekülen fand.

Wasser aufgewirbelt

Einen im wahrsten Wortsinn schlagenden Beweis lieferte schließlich die NASA-Mission LCROSS im Jahr 2009. Sie bestand aus einer Sonde, die ihrer eigenen, ausgebrannten oberen Raketenstufe hinterherflog, während diese gezielt in einen Krater am Südpol einschlug. LCROSS durchquerte die durch den Einschlag der Rakete aufgewirbelte Wolke, analysierte sie mit Kameras und Spektrometern und übermittelte die Resultate zur Erde, ehe sie selbst sechs Minuten später zerschellte. Inzwischen gilt es als gesichert, dass an den Polen des Mondes etliche Millionen Tonnen Wassereis lagern – ein unwiderstehliches Ziel für kommende Mondlandungen.

Michael Büker ist Diplom-Physiker und arbeitet als Buchautor, Podcaster, Wissenschaftsjournalist, Science Slammer, und Kommunikator mit den Schwerpunkten Astrophysik, Raumfahrt, Teilchenphysik und nukleare Abrüstung. Sein aktuelles Buch „Was den Mond am Himmel hält“ ist soeben erschienen.

Link- und Literaturtipps:

- Detaillierte Mondkarte mit Fotos und Messdaten zum Durchscrollen quickmap.lroc.asu.edu

- Kommentierte Transkripte der Funksprüche aller Apollo-Missionen history.nasa.gov/afj/

- Michael Büker: Was den Mond am Himmel hält. Der etwas andere Streifzug zu unserem kosmischen

Begleiter. Stuttgart: Kosmos 2019.