Ein Gemälde aus der Guggenheim-Kollektion, lange Zeit dem französischen Künstler Fernand Léger zugeschrieben, wurde 2014 als Fälschung enttarnt. Was hat diese Entdeckung aber mit Isotopenverteilungen zu tun?

Ganz einfach: Die Entdeckung basiert auf einer Untersuchung der Isotopenverteilung. Isotope sind Atomarten eines Elements, die alle die gleiche Kernladungszahl und Elektronenkonfiguration besitzen, allerdings unterschiedlich viele Neutronen im Kern aufweisen. Da Neutronen etwa dieselbe Masse wie Protonen besitzen, unterscheiden sich die Isotope eines Elements vor allem in der Masse, dagegen ist das chemische Verhalten aufgrund der Ladungsneutralität fast identisch. Es gibt sowohl stabile als auch instabile Isotope. Ist ein Isotop instabil, so zerfällt während der Halbwertszeit etwa die Hälfte einer Probe.

Wie Wasserstoffbomben Kunstfälscher enttarnen

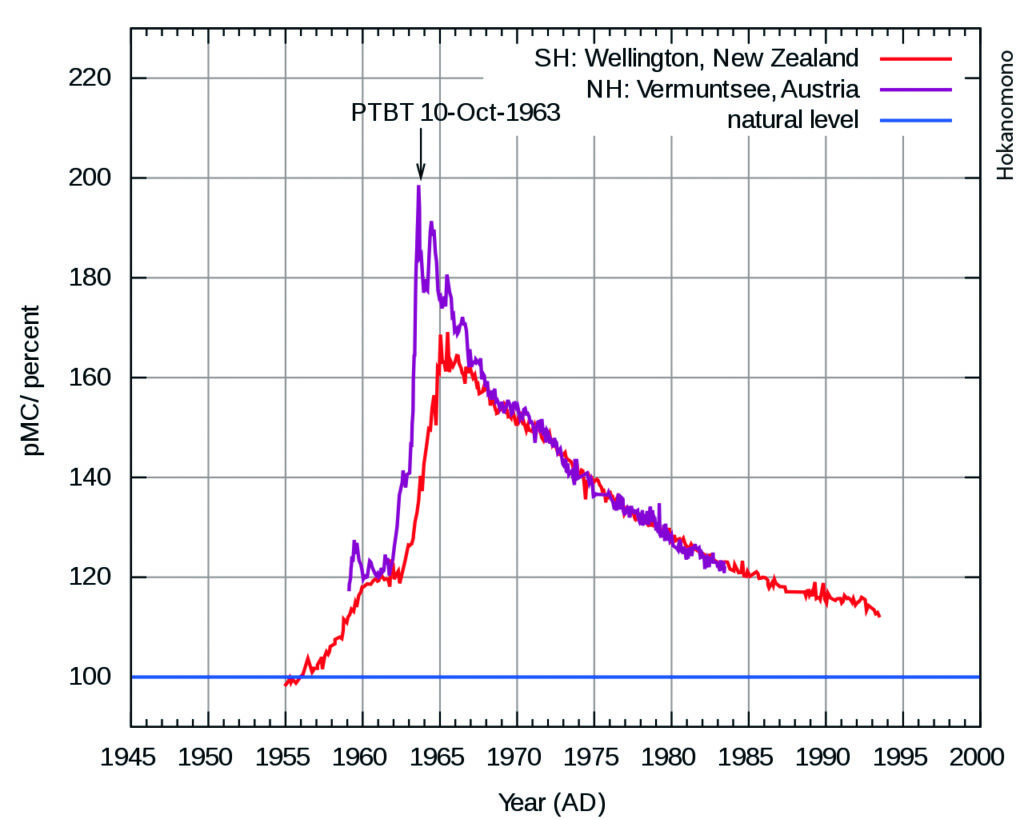

Durch die zahlreichen Einsätze und Tests von Kernwaffen von 1945 bis ca. 1963, insbesondere durch Tests von Wasserstoffbomben ab 1953, kam es zu einem starken Anstieg des Anteils von 14C in der Atmosphäre (Kernwaffen-Effekt), die Konzentration vor dieser Zeit ist bis heute nicht wieder erreicht (siehe Abbildung). Solche Schwankungen der 14C-Konzentration werden in Kalibrationskurven festgehalten. Durch Untersuchungen von Jahresringen alter Bäume (z. B. Riesenmammutbäume) oder von Sedimenten ruhiger Gewässer lassen sich Kalibrationskurven weit über die menschlichen Aufzeichnungen hinweg erstellen. Durch diese lässt sich das konventionelle Radiokarbonalter, das ausgehend vom Wert von 1950 von einer konstanten Konzentration ausgeht, korrigieren. Durch die starke Änderung der Konzentration durch den Kernwaffen-Effekt lassen sich Proben dieser Zeit besonders genau datieren. Das oben genannte Gemälde aus der Guggenheim-Kollektion sollte etwa im Jahr 1913 fertiggestellt worden sein, dank einer C-14-Untersuchung ließ sich allerdings feststellen, dass die Erstellung nach 1959 stattfand – die Konzentration des 14C war zu hoch und das Gemälde daher eine Fälschung.

Verfahren zur Messung der Isotopenverteilung

Man kann interessante Schlüsse aus der Isotopenverteilung einer Probe ziehen. Doch wie bestimmt man diese? Hierzu gibt es unterschiedliche Methoden. Möchte man die Isotopenverteilung einer Probe direkt bestimmen, so lässt sich die Beschleuniger-Massenspektroskopie anwenden. Die Teilchen der Probe werden dabei zunächst ionisiert, beschleunigt und durchlaufen dann ein Magnetfeld, in dem unterschiedlich schwere Ionen unterschiedlich stark abgelenkt werden. Es findet hier nur eine Vorselektion statt, das Signal bspw. des 14C wird noch von molekularen Ionen überdeckt. Um sie weiter aufzuspalten, werden sämtliche Ionen weiter beschleunigt und fliegen durch eine dünne Kohlenstofffolie oder einen Gaskanal. Dabei verlieren die Ionen durch Stöße weitere Elektronen, vor allem die äußeren Bindungselektronen, und die Moleküle zerfallen. Nun findet eine zweite Massenanalyse durch ein Magnetfeld statt, das Signal der Ionen wird dann z. B. durch einen Siliziumdetektor gemessen. Dadurch lässt sich das 14C/12C-Verhältnis oder das von anderen Isotopen sehr genau bestimmen. Der Vorteil dieser Methode: Es ist nur eine sehr kleine Probe notwendig und die Messung kann vergleichsweise schnell erfolgen.

Die Messung durch eine Massenspektroskopie erfordert einen recht komplizierten Versuchsaufbau. Ist das zu messende Isotop instabil, wie 14C, so lässt sich dessen Konzentration auch indirekt über die Messung der Strahlungsaktivität bestimmen. Dies ist die ursprüngliche Methode zur Messung der 14C-Konzentration, die bereits vom Erfinder Willard Libby verwendet wurde. Die Probe wird hierbei verbrannt und das dabei entstehende CO2 in ein Zählrohr eingebracht. So lässt sich die Anzahl der Zerfälle pro Zeit (Aktivität) bestimmen und dadurch auf die 14C-Konzentration schließen. Da 14C jedoch eine sehr geringe Häufigkeit und hohe Halbwertszeit besitzt, ist bei dieser Methode eine große Probe und eine lange Messzeit notwendig, die Messung an sich ist jedoch recht einfach. Ein ähnliches Verfahren ist die Flüssigszintillationsspektrometrie, wo über einen organischen Szintillator die beim Zerfall entstehenden Elektronen Lichtimpulse erzeugen, die verstärkt und gemessen werden können. Diese Methode ist recht verbreitet und hat den Vorteil, dass hierfür kommerzielle Spektrometer erhältlich sind.

Henrik Schopmans, juFORUM e. V.

Weiterführende Informationen

https://de.wikipedia.org/wiki/Beschleuniger-Massenspektrometrie