Das Bestreben, Nahrung haltbar zu machen, zieht sich durch die Geschichte der Menschheit hindurch. Viele noch vor wenigen Jahrzehnten bekannte Techniken geraten langsam in Vergessenheit. Grund genug, sich im Winter noch einmal einige davon anzuschauen.

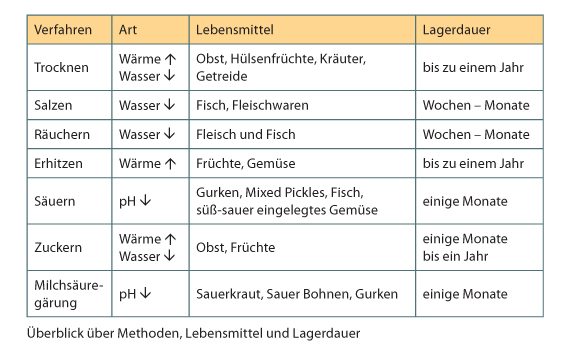

Das Grundprinzip des Konservierens besteht darin, Mikroorganismen, Hefen und Pilze abzutöten oder zumindest deren Stoffwechsel zu inaktivieren. Dazu werden seit jeher physikalische, chemische oder biologischen Verfahren genutzt.

Trocknen

Bereits in Gräbern im alten China und in Ägypten fand man getrocknete Feigen. Schon damals hatte man erkannt, dass man mit dem Trocknen auch den Geschmack erhalten kann. Die optimale Temperatur zum Trocknen liegt zwischen 30 und 70 Grad.

Salzen

Auch das Salzen der Lebensmittel ist eine sehr alte Methode. Salz wirkt hygroskopisch, d. h. es entzieht der Umgebung Wasser und damit den Mikroorganismen, die das Lebensmittel verderben können, die Grundlage für ihr Überleben.

Räuchern

Hierbei werden Lebensmittel über einen längeren Zeitraum dem Rauch von Holzfeuern ausgesetzt. Durch die im Rauch enthaltenen Phenole, die antimikrobielle Wirkung haben und Carbonyle, die gegen Hefe und Schimmelpilze wirken, werden Lebensmittel wie Fleisch, Wurstwaren oder Käse im Rauch vor dem Verderben geschützt. Beim Kalträuchern hängen z. B. Fleischstücke bei Temperaturen von 12 bis 14 Grad über Wochen im Rauch. Beim Heißräuchern liegen die Temperaturen bei 30 bis 90 Grad und die Räucherung dauert nur mehrere Stunden.

Erhitzen

Vater des Erhitzens von Lebensmitteln ist Louis Pasteur. 1864/65 erfand er das Verfahren der Pasteurisierung. Diese kurzzeitige Erhitzung der Lebensmittel auf Temperaturen von über 100 Grad macht Mikroorganismen das Überleben unmöglich.

Einkochen

Gläser mit Einmachgut werden gut durcherhitzt (Wasserbad, Backofen etc.). Die Hitze tötet die Keime, beim Abkühlen entsteht im Glas ein Vakuum, das das Einmachgut vor Keimen schützt. Voraussetzung: Die Gläser waren vorher sterilisiert.

Einlegen in Öl oder Essig

Bei dieser schon in der Antike bekannten Methode werden Lebensmittel in Öl eingelegt. Das Öl verdrängt das Wasser im Lebensmittel. Dadurch werden zwar die Mikroorganismen nicht abgetötet, aber ihre Vermehrung gestoppt. In Essig eingelegte Lebensmittel sind etwas länger haltbar, da der Säuregrad des Essigs die Entwicklung von Gär- und Fäulnisbakterien verhindert.

Fermentieren

Seit Jahrtausenden ist die Milchsäuregärung bekannt. Heute weiß man, dass die Chinesen schon vor über 6.000 Jahren Kohl säuerten. Auch Seefahrer wie James Cook hatten Sauerkraut an Bord, da frisches Obst und Gemüse Mangelware waren. Was macht Sauerkraut sauer? Die Milchsäurebakterien der Molke bauen Zucker während eines Gärprozesses in Milchsäure um. Diese Fermentation sorgt dafür, dass das Gemüse den bekannten säuerlichen Geschmack bekommt und Mikroorganismen in ihrer Aktivität gehemmt oder abgetötet werden.

Kühlen

Kälte hemmt das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien, Hefen und Pilze. Deshalb können Lebensmittel bei Kälte länger aufbewahrt werden. Heute weiß man, dass dabei auch wichtige Nährstoffe wie Vitamine besser erhalten werden. Als Faustregel gilt: Eine Temperaturerhöhung um 10 Grad erhöht die Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen um das Doppelte bis Dreifache. Beim Tiefkühlen wird den Mikroorganismen und Enzymen das Wasser entzogen. So werden die Enzyme funktionsunfähig und damit das Wachstum der Mikroorganismen unmöglich.

Angelika Severin