Inmitten des Nichts. Kein Licht. Kein Raum. Kein Volumen. Kein Leben. Kein Zeitpfeil. Nur scheinbare Leere. Irgendetwas fluktuiert. Ein unendlich kleiner, dichter, massereicher und heißer Punkt zerrt am Nichts. In ihm sind undefinierbare Kräfte gefangen. Warum sich dieses punktförmige Gebilde namens Anfangssingularität urplötzlich in kosmo-archaischer Urzeit im Zuge des Urknalls entzündete und überlichtschnell aufblähte, ist ein genauso großes Mysterium wie die desillusionierende Tatsache, dass kein Wissenschaftler der Gegenwart exakt beschreiben oder berechnen kann, wie das Universum vor diesem kompakten Anfangszustand einst beschaffen war.

Wir wissen nicht, welcher unsichtbare Meisterdirigent in fernster Urzeit den Taktstock schwang, wer damals die Sinfonie komponierte, den kosmischen Konzertsaal baute, das Bühnenbild gestaltete, die Instrumente für den Auftakt des Spektakels heranschaffte. Vielleicht gab es schlichtweg keinen ersten Beweger im aristotelischen Sinne, keine wie auch immer geartete Urkraft, die alles in Gang setzte. Vermutlich währt das Universum gemäß der „Steady State Theory“ einfach schon seit ewigen Zeiten. Womöglich hat der Kosmos weder zeitlich noch räumlich einen Anfang noch ein Ende und existiert somit für alle Zeit – und zu allen Zeiten. Er ist und war einfach da und wird immer sein. Ewige Ewigkeit bis in alle Ewigkeit.

Monopol der Urknalltheorie?

Da mutet es fast schon wie eine Ironie der Wissenschaftsgeschichte an, dass ausgerechnet ein belgischer Geistlicher und ausgebildeter Astronom dem Universum die Ewigkeit nahm. Als Abbé Georges Lemaître im Jahr 1927 seine mathematischen Berechnungen vorstellte, wonach der Kosmos aus einem einzigen ursprünglichen Energiequantum hervorgegangen sein könnte (Uratom), geriet die Steady State Theory ins Wanken. Heute ist die Monopolstellung der Urknall-Hypothese unübersehbar. Trotz einiger Schwächen ist sie auf dem Markt der kosmologischen Theorien nach wie vor „die bei weitem beste Wahl“, wie es einmal der franko-kanadische Astrophysiker Hubert Reeves formulierte. Ihr zufolge entsprang das Universum vor 13,82 Milliarden Jahren quasi aus dem Nichts. Binnen einer Quintillionstel (eine Zahl mit 30 Nullen!) Sekunde blähte sich der Raum aus seiner Anfangssingularität mit unglaublicher Geschwindigkeit (Inflation) um den unvorstellbaren Faktor 1029 auf – weit über die Größe des heute beobachtbaren Universums hinaus. Fast zeitgleich wurde der Raum geformt, Materie generiert und die Richtung des Zeitpfeils vorgegeben. Der Anfangspunkt, an dem dieser Zeitpfeil abgeschossen wurde, die so genannte Planck-Zeit, definiert den mathematisch frühestmöglich erfassbaren Zustand der Welt, wie er 10-43 Sekunden nach dem Urknall gewesen sein könnte. Vor allem aber bildet sie die Grenze der klassischen Beschreibung von Raum und Zeit. Was sich davor zugetragen hat, sprengt den Rahmen der Einstein‘schen Relativitätstheorie, weil diese ein davor nicht beschreibt.

Was war vor dem Urknall?

Seit einigen Dekaden jedoch zeichnet sich innerhalb der Astrophysik und Kosmologie ein subtiler Trend zum Metaphysischen ab. Ehemals futuristische Begriffe wie Wurmlöcher, Paralleluniversen, Strings oder Tunnel avancieren mit einem Mal zu geflügelten Wörtern, die die Fantasien der Wissenschaftler wiederum beflügeln. Auf der Suche nach der „Weltformel“, der Grand Unified Theory (GUT), überschreiten diese immer häufiger die Grenzen von Raum und Zeit und stellen mittlerweile selbst die lange Zeit tabuisierte Frage unverhohlen: Was war vor dem Urknall?

Um die Gesetze des Großen (Raumzeit) und jene des Kleinen (Quanten) in Einklang zu bringen, versuchen Astrophysiker weltweit die Prinzipien der Quantenmechanik mit denen der Allgemeinen Relativitätstheorie zu verschmelzen. Dabei haben sich zahlreiche Pre-Big-Bang-Modelle herauskristallisiert, die sich mit der Ära vor der Planck-Zeit befassen. Es sind Gedankenwelten in direkter Konkurrenz zum populären Urknall-Konzept, die aber ebenfalls untereinander wetteifern. Was alle eint ist jedoch der Umstand, dass sie bislang nur auf dem mathematischen Reißbrett und in den Köpfen ihrer geistigen Urheber Konturen gewonnen haben. Denn anders als bei der Urknall-Theorie können die alternativen Weltentstehungsmodelle nicht mit handfesten Indizien (z. B. Rotverschiebung, Hintergrundstrahlung) punkten. Faszinierend sind sie aber allemal. Nicht zuletzt deswegen, da viele Pre-Big-Bang-Modelle den Faktor Ewigkeit wieder stärker in den Fokus rücken. Schließlich postulieren die meisten dieser Entwürfe zyklische Universen, die sich periodisch aufblähen und dann wieder in sich zusammenfallen.

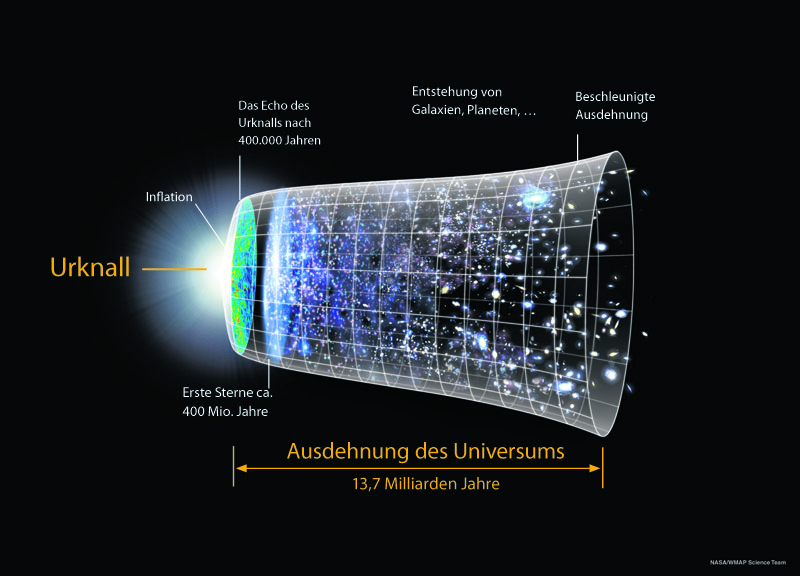

Zeitstrahl der Ausdehnung des Universums nach dem Urknall

Zeitstrahl der Ausdehnung des Universums nach dem Urknall

Branenkosmologie

Ein Entwurf stammt aus der Gedankenwerkstatt von Paul J. Steinhardt (Princeton University, New Jersey) und Neil Turok (PITP, Ontario/Kanada). Danach wiederholt sich der Urknall schon seit Ewigkeiten immerfort. Nach Ansicht der beiden Physiker leben wir in einer vierdimensionalen Membran, zu der es ein spiegelbildliches Gegenstück gibt: ein Paralleluniversum. In diesem höherdimensionalen Haupt-Universum bildet unser Universum, das eine Raumdimension weniger besitzt, eine Bran (Hyperebene in der vierdimensionalen Raumzeit), wobei die zweite Bran zu besagtem Schattenuniversum gehört. Kollidieren nun diese beiden Branen miteinander, was alle paar Billionen Jahre geschehen soll, entzündet sich ein Urknall, der ein neues Universum kreiert.

Entstehung aus dem Nichts

Die US-Astrophysiker Richard Gott III und Li-Xin Li (Princeton University) hingegen glauben, dass das Universum sich selbst geschaffen hat. „Wir nehmen an, dass das Universum eher aus irgendetwas als aus dem Nichts entstanden ist“, vermutet Richard Gott III. „Dieses Etwas war es selbst.“ Demnach ist der Weltraum wie ein Zeitreisender, der in der Vergangenheit immerfort sein eigener Vater wird, in einer zyklischen Zeitschleife gefangen. Anstatt sich linear durch die Zeit zu bewegen, befindet sich das Universum in einem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen, dem es nicht entrinnen kann.

Kosmologische Evolution

Lee Smolin vom PITP in Ontario/Kanada indes fragt sich, ob es zwischen der Anfangssingularität des Big Bang und der Singularität von Schwarzen Löchern eine qualitative Parallele gibt? Könnte bei beiden Singularitäten ein- und derselbe dichte und heiße Zustand vorherrschen? Entstünde dann nicht hinter jedem Horizont eines Schwarzen Loches ein neues Universum? Inspiriert von diesen Fragen, entwickelte der Physiker 1999 einen ungewöhnlichen Theorieansatz, wonach jedes Schwarze Loch die Eizelle zu einem neuen Universum sein könnte. Jenseits des Ereignishorizonts könnte ein kollabierender Stern aus einem sehr dichten Zustand „an einem bestimmten Punkt“ herausexplodieren und somit eine Umkehrung des Kollapses der Sternmaterie einleiten. Ein potenzieller Beobachter hätte das Gefühl, in einem Bereich zu weilen, „in dem sich alles voneinander wegbewegt“. Dieser expandierende Bereich könnte eine inflationäre Phase durchmachen und sich zu einem neuen Universum aufblähen, das unserem stark ähnelt.

Schleifengravitation

Als vielversprechendste Pre-Big-Bang-Theorie jedoch kommt die Schleifengravitation (Loop-Theorie) daher. Einer ihrer engagiertesten Befürworter ist Martin Bojowald von der Pennsylvania State University. Um hinter die Fassade des Urknalls zu blicken, fokussiert sich der deutsche Astrophysiker auf die Feinstruktur der Raumzeit. Für ihn setzt sich das abstrakte Raumzeit-Gebilde selbst aus materiellen Bausteinen zusammen: den Raumzeit-Quanten. Laut Schleifengravitation existieren solche Gebilde nicht wie normale Atome in einem bereits bestehenden Raum, sondern bilden ihn und bauen ihn auf. Sie geben ihm Form, Struktur und Aussehen. Da in der Schleifengravitation der Raum nicht unendlich viel Materie und Energie speichert, verändert die atomare Struktur der Raumzeit bei sehr hohen Energiedichten sogar das Wesen der Schwerkraft. Und zwar dergestalt, dass sie abstoßend wird, ähnlich einem porenreichen, nassen Schwamm, der einmal vollgesogen, das überschüssige Wasser wieder abstößt.

Daher kann unser Universum in kosmischer Urzeit keinen Anfangspunkt durch- und erlebt haben. Vielmehr existierte unser Universum bereits vor dem Big Bang als Spiegeluniversum in einer umgestülpten Zeitdimension. Raum und Zeit waren vor dem Urknall in einer verdrehten Welt gefangen. Der Raum wurde praktisch in sich selbst umgestülpt. „Das kann mit einem ideal kugelförmigen Luftballon veranschaulicht werden, aus dem die Luft entweicht. Übrig bleibt ein leerer Ballon, wobei alle Teile der Hülle aufeinanderstoßen“, erklärt Bojowald. Danach bläht sich der Ballon zwangsläufig wieder zu einer Kugel auf, wobei die vorherigen Innenseiten nun außen sind. Dieser Prozess verläuft zyklisch, wiederholt sich also für alle Ewigkeit.

So gesehen gab es also immer schon etwas und das Nichts nicht. „Das Universum hatte keinen Anfang. Es existierte immer schon.“ Wem das alles aber viel zu abgehoben vorkommt, befindet sich übrigens in bester Gesellschaft. Denn selbst Bojowald hadert mit seinen eigenen Berechnungen: „Ich verstehe die Theorie der Schleifengravitation noch nicht so ganz. Wir müssen noch viel nachrechnen.“

Dr. Harald Zaun

Weitere Informationen

Links

Harald Zaun (2018): Wir Abkömmlinge des Urknalls

Dirk Eidemüller (2016): Was wir über den Urknall wissen

How the Universe Works – From The Big Bang To The Present Day – Space Discovery Documentary

Brandon Keim (2008): Physicist Neil Turok: Big Bang Wasn’t the Beginning

„Der Urknall war nicht der Anfang.“ Interview mit Martin Bojowald (2010)

Literatur

Blome, Hans-Joachim und Zaun, Harald (2004): Der Urknall. Beck: München (Neuauflage in Vorbereitung)

Smolin, Lee (2002): Warum gibt es die Welt? dtv: München