Licht übt Druck auf mikroskopische Teilchen aus. Mit der Optischen Pinzette machen sich Forscher dieses Phänomen zu Nutze. Im PhotonLab des Exzellenzclusters Munich-Centre for Advanced Photonics können Schülerinnen und Schüler eigenständig mit einer Optischen Pinzette experimentieren.

Wie hält man mikroskopische Objekte wie Moleküle oder Nanoteilchen oder gar Atome fest? Mit klassischer Mechanik kommt man da nicht weit. Und bis zum Jahr 1970 kannte man auch keine Möglichkeit, solche Objekte etwa für Untersuchungen unter dem Mikroskop zu fixieren oder sie wunschgemäß zu bewegen. Dieses Problem ließ Arthur Ashkin, damals Physiker in den Bell Laboratories (USA), nicht mehr los. Seit James Maxwell im Jahr 1873 erkannt hatte, dass Licht Druck auf Körper ausübt und Pjotr Nikolajewitsch Lebedev das im Jahr 1901 experimentell bestätigte, gab es für Ashkin einen vielversprechenden Ansatz für seine Forschung. Licht könnte das Problem lösen. Er experimentierte schließlich mit extrem starkem Licht, bis es ihm gelang, es so auf Nanoteilchen zu fokussieren, dass diese sich nicht mehr bewegten. Damit war klar: Mithilfe des Drucks des Lichts lassen sich winzige Teilchen kontrollieren. Fokussiert man Licht exakt auf die Teilchen, gewinnt man Kontrolle über sie. Der Grundstein für die Optische Pinzette war gelegt. Heute arbeiten in der Mikroskopie Optische Pinzetten mit Laserlicht. Das Licht übt auf Partikel winzige Kräfte aus, die nur wenige Nanonewton betragen. Doch das reicht aus, um die Teilchen im Wasser ruhig zu halten oder etwa biologische Moleküle zu kontrollieren.

Wie lässt sich der Lichtdruck beschreiben. Da Licht über Wellen- und Teilcheneigenschaften verfügt, ist das Phänomen mit der klassischen Mechanik nicht ausreichend erklärbar. Denn anders als etwa Moleküle in der Luft haben Lichtteilchen, also die Photonen, keine Ruhemasse. Photonen sind Quantenteilchen, die sich immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Sie tragen einen Impuls und Energie in sich. Treffen diese Teilchen auf eine Oberfläche und werden reflektiert oder gebrochen, dann übertragen sie eine Kraft.

Die Optische Pinzette für Schülerinnen und Schüler

Im Schülerlabor PhotonLab des Exzellenzclusters Munich-Centre for Advanced Photonics (MAP) am Max-Planck Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching können Schülerinnen und Schüler mit einer Optischen Pinzette eigene praktische Erfahrungen mit dem Lichtdruck sammeln. Die Firma Thorlabs hat dieses Gerät speziell für Unterrichts- und Demonstrationszwecke entwickelt.

Die Optische Pinzette ist ein optisches Mikroskop, in das Laserlicht eingekoppelt und anschließend in der Objektebene fokussiert wird. Im Fokus des Lichts können winzige Körper fixiert werden. Als Proben eignen sich Polystyrolkügelchen, die zunächst ohne Laser im Mikroskop beobachtet werden.

Auffällig sind die gut sichtbaren Zappelbewegungen der Kügelchen. Der Grund dafür ist die Brownsche Wärmebewegung. Benannt ist sie nach dem schottischen Botaniker Robert Brown. Brown beobachtete 1827 unter dem Mikroskop, dass wenige Mikrometer große Partikel, in einem Wassertropfen schwebende Pollenkörner unregelmäßige ruckartige Bewegungen machten. Er nahm an, dass diese Partikel, von denen wir heute wissen, dass es Zellbestandteile waren, ein Hinweis auf eine, den Pollen innewohnende Lebenskraft sei, wie sie schon lange Zeit von Wissenschaftlern als existent vermutet wurde.

Die Optische Pinzette im PhotonLab können die Schülerinnen und Schüler selbstständig betreiben. Auf einem Bildschirm wird ein roter Punkt – der fokussierte Laserstrahl – sichtbar. Mit diesem roten Licht fangen sie die zuvor präparierten Teilchen ein. In dem Moment, in dem sie die Partikel einfangen, bleiben diese stehen. Bei ausreichender Haltekraft gelingt es auch, die Teilchen mithilfe von Motoren an der Optischen Pinzette zu bewegen. In der Biologie werden so die Organellen unterschiedlicher Zellen ausgetauscht.

Kompliziertere Aufgaben mit der Optischen Pinzette können Schülerinnen und Schüler bei einer Seminararbeit bearbeiten. Sie können die Brownsche Bewegung quantitativ analysieren, die maximale Haltekraft der Pinzette bestimmen und die Zähflüssigkeit einer Probe untersuchen.

Wie das Licht Teilchen fixiert

Das Experimentieren mit der Optischen Pinzette zeigt den Schülerinnen und Schülern, dass Licht eine Kraft ausübt. Je nach Teilchengröße und Wellenlänge des Lichtes gibt es unterschiedliche Erklärungen für das Phänomen.

Wenn das fixierte Teilchen kleiner ist als die Wellenlänge des Laserlichts, erklärt man das Phänomen mit der RayleighStreuung. Die Kraftwirkung auf das Teilchen geschieht hier mit Dipolkräften. Das einfallende elektromagnetische Feld des Lichts induziert einen Dipol, mit dem das Teilchen wiederum wechselwirkt. Daraus resultiert eine Kraft, die immer zum Fokus des Laserlichts hin gerichtet ist.

Für Schülerinnen und Schüler leichter zu verstehen ist die Erklärung im sogenannten Mie-Regime. Ist das Teilchen größer als die Wellenlänge des Lichtes, kann man das Fixieren mit der Strahlenoptik veranschaulichen. Voraussetzung ist allerdings, dass die zu manipulierenden Teilchen transparent sind. Dann kann man das auf ein Kügelchen eintreffende Laserlicht als Summe vieler Teilstrahlen darstellen. Ein Teilstrahl wird gebrochen und erfährt eine Richtungsänderung und damit eine Impulsänderung und überträgt somit eine gewisse Kraft auf das Kügelchen, das nun eine Richtungsänderung erfährt. Betrachtet man mehrere Teilstrahlen und berücksichtigt deren Intensität, ergibt sich, dass die Summe der Kräfte immer in Richtung des Laserfokus gerichtet ist. Das funktioniert sogar im dreidimensionalen Raum, wodurch z. B. ein Fett-Tröpfchen unter Wasser festgehalten wird.

Atome im Laserlicht

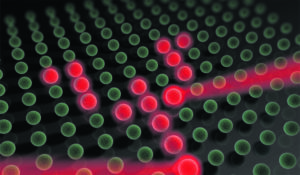

Die Optische Pinzette kommt auch bei den Wissenschaftlern zum Einsatz. Am Max-Planck-Institut für Quantenoptik befinden sich die Laser-Forschungslabore der Quantenoptiker gleich neben dem Schülerlabor. Die Wege sind also kurz, wenn man die Arbeit der Physiker einmal hautnah erleben möchte. So dirigieren dort Prof. Immanuel Bloch und sein Team nach dem Prinzip der Optischen Pinzette ultrakalte Atome an für sie vorgesehene Positionen in künstlichen Kristallen. Die Struktur dieser Kristalle besteht ebenfalls aus Laserlicht. Es fixiert die Atome an ihren vorgesehenen Positionen. In den Kristallen beobachten die Forscher dann einzelne Atome und deren gemeinsame Dynamik. Die Experimente geben Einblick in die fundamentalen quantenphysikalischen Prozesse, die z. B. für die Supraleitung, Magnetismus und neuartige Quantenspeicher relevant sind. Und durch diese völlig neu geschaffenen Anordnungen von Atomen könnten später einmal innovative Materialien entstehen, die in der Natur so nicht vorkommen.

Thorsten Naeser und Dr. Silke Stähler-Schöpf

Schülerlabor PhotonLab

Einen Einblick in die spannende Forschung mit Licht erhalten Schulklassen ab der Klasse 9 bei einem kostenlosen Besuch des PhotonLabs. Nach einem Einführungsvortrag können sie nicht nur die Optische Pinzette ausprobieren, sondern auch Musik mit Licht übertragen, Wellenlängen und Haardicken messen und vieles mehr. Zudem kann ein richtiges Laserlabor besichtigt werden. Weitere Informationen finden Sie hier: www.photonworld.de | www.munich-photonics.de

Wozu man den Lichtdruck auch nutzt

Mithilfe des Lichtdrucks kann man Teilchen nicht nur dirigieren, sondern sie auch beschleunigen. Durch Lichtdruck beschleunigte Elektronen liefern Röntgenstrahlung für die medizinische Bildgebung. Ebenso ist es möglich, hochenergetische Ionen zu erzeugen, um Tumore damit zu bestrahlen. Ein spannendes Interview mit Prof. Jörg Schreiber zum Thema Lichtdruck finden Sie hier.