Elektromobilität spielt eine immer wichtigere gesellschaftliche Rolle bei der Suche nach Alternativen zur Mobilität, die auf fossile Brennstoffe zurückgreift. Anschließend an den Beitrag „Zukunft Elektromobilität“ (MINT Zirkel 1-2020) sollen hier nun ein technischer Schwerpunkt gelegt und Anregungen gegeben werden, wie man das Thema im naturwissenschaftlichen Unterricht den Schülerinnen und Schülern vermitteln kann.

Der Elektroantrieb als Alternative zum Verbrennungsmotor kann als einzige Antriebstechnik von der Herstellung bis hin zur Nutzung CO2-frei sein und könnte deshalb den Verbrennungsmotor in Zukunft ablösen. Daher ist die Beschäftigung mit ihm im Unterricht relevant. Es kann in folgende Themen im Physikunterricht eingebettet werden:

– Induktion

– Magnetische Wechselwirkung (Magnetische Kräfte)

– Lenz’sche Regel

– Wechselstrom (Oberstufe)

– Wirkungsgrad

– Carnot-Prozess (Oberstufe)

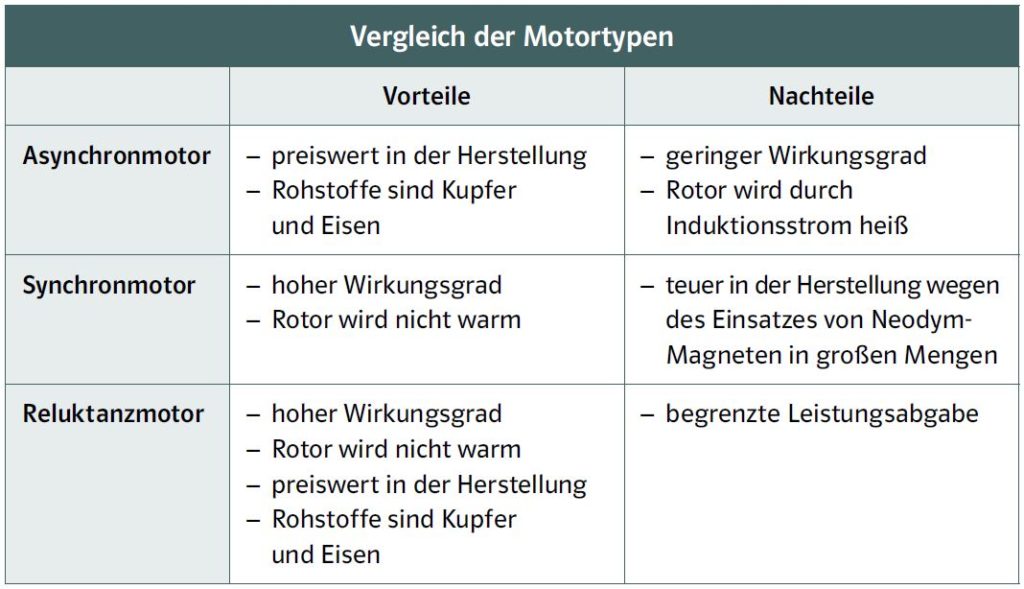

Es gibt zwei Typen von Elektromotoren: den Induktionsmotor (Asynchronmotor) und den Synchronmotor. Beide Motoren benötigen ein sich drehendes Magnetfeld und unterscheiden sich nur im Aufbau des Rotors. Der von Nikola Tesla erfundene Induktionsmotor ist hierbei physikalisch der anspruchsvollste Typ. Zwar kann man ihn im Rahmen der Beschäftigung mit der Elektrizitätslehre in der Mittelstufe im Zusammenhang mit dem Phänomen der Induktion behandeln, sollte aber vorher den Gleichstrommotor im Unterricht durchgenommen haben. Im Folgenden möchte ich einige Experimente zu den verschiedenen Motortypen beschreiben und kurz theoretisch erläutern.

Experiment zur Lenz’schen Regel

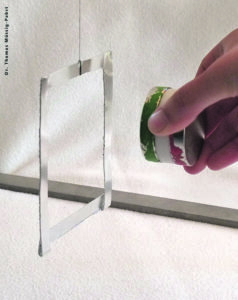

Die Lenz’sche Regel lässt sich sehr gut mit einer Leiterschleife demonstrieren (siehe Abbildung 1), indem man einen Magneten auf diese zu- und von ihr wegbewegt. In der Leiterschleife wird durch Induktionsstrom ein Magnetfeld erzeugt, das dem äußeren Magnetfeld entgegenwirkt. Dies ist das Prinzip des Induktionsmotors.

Experiment zum Induktionsmotor

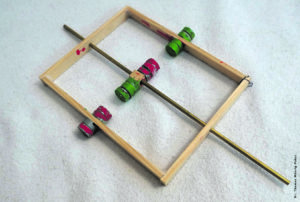

Abbildung 2 zeigt den Versuchsaufbau für den Induktionsmotor. Es wird dazu eine rechteckige Leiterschleife aus Aluminium an einem dünnen Faden, z. B. festes Garn, aufgehängt – den gleichen Aufbau kann man übrigens auch für das Experiment zur Lenz’schen Regel verwenden. Mit zwei Permanentmagneten, die an einem rechteckigen Rahmen angebracht sind, simuliert man das sich um den Rotor – hier der Aluminiumrahmen – drehende Magnetfeld. Auch dieser Rahmen wird an einem dünnen Faden aufgehängt. Der Faden des Aluminiumrahmens wird durch ein mittig in dem Holzrahmen der Magnete angebrachtes Loch geführt. Der Faden sollte nicht zu kurz sein, da sonst durch Verdrillung das Experiment verfälscht wird. Der Holzrahmen wird vorsichtig zu einer Drehbewegung angestoßen, ohne den Aluminiumrahmen (Leiterschleife) zu berühren. Die Leiterschleife versucht nun, aufgrund der Lenz’schen Regel, dem Magnetfeld zu folgen.

Es gilt das Induktionsgesetz: = –N × ϕ

= –N × ϕ

Mit ϕ = A × B und Anwendung der Produktregel gilt: = –N (A × B + A × B)

= –N (A × B + A × B)

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Lenz´schen Regel

Abb. 2: Versuchsaufbau zum Indikationsmotor

Nur der zweite Term ist ≠ 0, da sich die vom Magnetfeld durchsetzte Projektionsfläche der Leiterschleife durch ihre langsamere Drehung gegenüber dem äußeren Magnetfeld ändert. Die Leiterschleife muss sich also mit einer gegenüber dem äußeren Magnetfeld niedrigeren Frequenz drehen, damit eine Induktion permanent wirksam wird.

Dies ist der Grund, weshalb der Induktionsmotor auch als Asynchronmotor bezeichnet wird. Die Frequenz des Rotors, hier die Leiterschleife, ist typischerweise gegenüber der Frequenz des Magnetfeldes ca. sieben bis zehn Prozent niedriger, was mit dem vereinfachten Versuchsaufbau qualitativ gezeigt werden kann. Die Zahl N stellt hierbei die Anzahl der Leiterschleifen dar, aus denen der Rotor besteht. Dies können im realen Motor weit über hundert sein, was den Aufbau des realen Motors wesentlich komplizierter macht. Auf Youtube gibt es dazu sehr anschauliche Videos, z. B. www.bit.ly/3ktb85G. Hier wird auch veranschaulicht, wie mithilfe von drei Spulen, die mit Drehstrom angesteuert werden, ein sich drehendes Magnetfeld erzeugt wird.

Experiment zum Thema Synchronmotor

Im Gegensatz zum Induktionsmotor sind die Synchronmotoren physikalisch wesentlich einfacher zu verstehen. Sie unterscheiden sich vom Induktionsmotor nur durch den Aufbau der Rotoren. So hat der klassische Synchronmotor einen Permanentmagnet (typischerweise ein Neodym- Magnet) als Rotor. Abbildung 3 zeigt dazu einen einfachen Experimentaufbau. Der Neodym-Magnet folgt dem rotierenden Magnetfeld durch die Anziehungskräfte zwischen Magnetfeldern und folgt deshalb dem äußeren Magnetfeld mit der gleichen Frequenz. Daraus ergibt sich die Bezeichnung Synchronmotor.

Abb. 3: Versuchsaufbau zum Synchronmotor

Weitere mögliche Unterrichtsthemen zum Elektromotor

Reluktanzmotor: Eine Variante des Synchronmotors ist der Reluktanzmotor. Hier besteht der Rotor aus einem ferromagnetischen Material, typischerweise Eisen. Er ist preiswerter und einfacher im Experimentaufbau (siehe Download).

Wirkungsgrad: Darüber hinaus sollte im Unterricht auch auf den Wirkungsgrad und Betriebsunterschied zwischen Elektromotor und Verbrennungsmotor eingegangen werden. Während im Elektromotor nur ohmsche Verluste auftreten und man im Idealfall Wirkungsgrade von annähernd 100 Prozent erreichen kann, unterliegt der Verbrennungsmotor dem Carnot-Prozess und erreicht im Idealfall nur 54 Prozent, siehe das folgende anregende Video: www.bit.ly/2Uwpw2p.

Der Unterschied im Betrieb der beiden Motortypen lässt sich auch aus deren Kennlinien ableiten (siehe www.bit.ly/35rdeyQ und www.bit.ly/2IEyZlW). Hier zeigt sich, dass der Elektromotor dem Verbrennungsmotor auch im Betrieb überlegen ist, da bei ihm das volle Drehmoment immer zur Verfügung steht und erst bei hohen Drehzahlen abfällt. Dies führt zu einem völlig unterschiedlichen Verbrauchsverhalten. Während der Elektromotor bei geringen Geschwindigkeiten sehr geringe Energieverbräuche hat, die mit der Geschwindigkeit zunehmen, sind diese beim Verbrennungsmotor am Anfang sehr hoch, um bei einer Geschwindigkeit zwischen 70 und 80 Stundenkilometer ein Minimum zu erreichen und dann wieder stark anzusteigen.

Dr. Thomas Müssig-Pabst

Download: Unterrichtsmaterial und Arbeitsblätter zu den Experimenten