Ozeane sind nicht beliebig belastbar und schon gar nicht „unendlich“, auch hier hat der Mensch seinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Bilder von Plastikmüll an einsamen Stränden, im Magen von Meerestieren und jetzt sogar im Marianengraben, dem tiefsten Punkt der Erde, haben das verdeutlicht. Erst Fotos machen Texte und Zahlen zu einer eindrucksvollen Botschaft. Aber wie fotografiert man die Erwärmung der Ozeane? Anschauliche Bilder sind rar – vielleicht wird die Ozeanerwärmung daher vergleichsweise wenig thematisiert. Die Rolle der Ozeane im Klimawandel darf aber nicht unterschätzt werden.

Wer gerne im Meer badet, weiß genau, wie unterschiedlich die Wassertemperaturen regional und jahreszeitlich ausfallen können und dass sie sich langsamer ändern als die Lufttemperaturen. Durch die riesige Meeresoberfläche (70 Prozent der Erdoberfläche) tauschen die Ozeane ständig Wärme und Gase mit der Atmosphäre aus, Strömung und Zirkulation verteilen und vermischen die unterschiedlich stark erwärmten Wassermassen bis in die Tiefsee. Das verbindet den Wärmehaushalt von Atmosphäre und Ozeanen. Die globale Durchschnittstemperatur lag im Jahr 2017 ungefähr 0,54 °C über dem langjährigen Mittelwert von 1961 bis 1990 und damit etwa 1 °C höher als in der vorindustriellen Zeit. Misst man lediglich die Lufttemperatur, bekommt man aber nur einen verharmlosenden Eindruck von der globalen Wärmeaufnahme in den letzten Jahrzehnten.

Ozeane als Wärmespeicher und CO2-Senke

Im Klimasystem ist das Wasser der Ozeane der größte Wärmespeicher, das liegt an seiner im Vergleich zur Luft größeren Masse (mal 250) und Wärmekapazität (mal 4). Ozeane können Temperaturänderungen

abmildern, da sie mehr als tausendmal so viel Wärmeenergie speichern wie die Atmosphäre. Durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe entstand zwischen 1971 und 2010 eine menschengemachte Wärmemenge von 274 ZJ (1 Zettajoule = 1021 Joule). Ozeane haben davon nach Angaben des IPCC etwa 93 Prozent absorbiert, das Oberflächenwasser (0–700 Meter) nahm 64 Prozent, das tiefere Wasser (700–2.000 Meter) 29 Prozent auf, drei Prozent schluckte die Eisschmelze und nur ein Prozent die Atmosphäre. Der Wärmegehalt der Ozeane steigt aufgrund des Weltenergieverbrauchs jährlich um etwa 24 Zettajoule. Ohne die Speicherkapazität der Meere hätte sich die Lufttemperatur in diesem Zeitraum um ein Vielfaches mehr erhöht. Der von Menschen verursachte Klimawandel wird vor allem mit steigenden Konzentrationen von Treibhausgasen (Kohlenstoffdioxid , Methan , Lachgas/Distickstoffoxid , FCKW) in der Atmosphäre in Zusammenhang gebracht. Treibhausgase halten die von der Erde reflektierte Wärme zurück und fördern dadurch die globale Erwärmung. Ozeane sind aber nicht nur ein wichtiger Wär – me spei cher, sondern auch eine riesige Kohlenstoffdioxid-Senke. Meerwasser löst CO2 physikalisch, assimiliert es biologisch durch die Fotosynthese des Phytoplanktons und bindet es chemisch als Karbonat- und Bikarbonat. Seit der Industrialisierung haben Ozeane etwa ein Viertel des menschengemachten CO2– Aus stoßes aufgenommen und so den Treibhauseffekt verringert. Trotzdem ist die globale atmosphärische CO2– Kon zen tra tion nach Angaben des Umweltbundesamtes von 0,028 Prozent in der vorindustriellen Zeit auf 0,041 Prozent im Jahr 2017 gestiegen und damit höher als in den letzten 10.000 Jahren. Politisches Ziel ist es, die globale Erwärmung bis 2100 unter 2 °C oder besser unter 1,5 °C zu halten.

Meerwasser ist thermisch träge – es erwärmt sich langsamer als Landflächen und kühlt auch sehr viel langsamer wieder ab. Sollte der Treibhauseffekt durch weniger Klimagase auf dem heutigen Niveau gehalten werden können, würde sich die Erwärmung der Erdoberfläche zwar innerhalb von wenigen Jahren verlangsamen, die in der Tiefsee jedoch erst nach Jahrhunderten.

Auswirkungen der Wärmeaufnahme

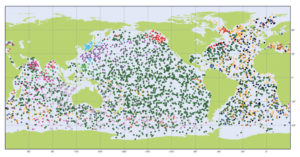

Früher wurden Meerwassertemperaturen überwiegend im Oberflächenwasser und in küstennahen Zonen aufgezeichnet, Messmethoden und Instrumente waren noch nicht vereinheitlicht. Solche historischen Daten lassen sich inzwischen aber durch die rechnerische Korrektur systematischer Messfehler besser vergleichen. Seit 1971 steht durch die Argo-Treibbojen ein weltweit gleichartiges Messsystem zur Verfügung.

„Argo-Floats sind autonome Messgeräte mit einer Länge von 1,60 bis 2,00 Meter und einem Gewicht zwischen 20 und 30 Kilogramm. Die Mehrzahl dieser Floats treiben den größten Teil ihrer Zeit in Tiefen von 1.000 Meter, der sogenannten Parktiefe. Die überwiegende Anzahl der Floats beginnt alle 10 Tage einen neuen Messzyklus, der mit dem Absinken von der Parktiefe auf eine Tiefe von 2.000 Meter beginnt. Von dort aus steigen die Floats langsam zur Oberfläche auf, wobei sie die Temperatur, die Leitfähigkeit und den Druck in der Wassersäule messen.“ (Quelle: www.bsh.de/DE/THEMEN/ Beobachtungssysteme/ARGO/argo_node.htm)

Zwischen 1971 und 2010 hat sich demzufolge das Oberflächenwasser der Ozeane (bis 75 Meter) um global 0,11 °C pro Jahrzehnt erwärmt. Es gibt zwar Ozeanregionen mit leichter Abkühlung, aber auch solche mit stärkerer Erwärmung von bis zu 0,3 °C pro Jahrzehnt. Das kälteste und damit dichteste Wasser befindet sich in der Tiefsee (ab 500 Meter), aber auch hier ist die Temperatur pro Jahrzehnt um bis zu 0,02 °C gestiegen. Für die Erwärmung in der Tiefe ist nicht nur die vertikale Durchmischung verantwortlich, sondern auch der reguläre Zustrom von Oberflächenwasser aus den Polarregionen. Aus der Antarktis strömt kaltes Wasser in die Tiefe und verteilt sich am Meeresboden nordwärts. Arktisches Wasser schichtet sich auf seinem Weg südwärts darüber. Auf diese Weise gelangen gleichzeitig Sauerstoff und CO2 bis in die tiefsten Regionen der Ozeane. Eine Erwärmung des Oberflächenwassers hat also über veränderte Meeresströmung und Zirkulation Konsequenzen bis in die Tiefsee.

Video: Der Klimawandel und der Ozean: www.bit.ly/2jUzjke

Die Auswirkungen erwärmter Ozeane können sich untereinander verstärken oder abschwächen – Prognosen sind nicht immer leicht zu treffen.

Wetter: Veränderte Temperaturen beeinflussen die Zirkulation, Schichtung und Strömung von Wassermassen. Das wirkt sich durch eine veränderte Bewegung von Luftmassen auf Wind, Niederschlag und andere Wetterereignisse aus. Extremwetter-Situationen werden häufiger.

Volumen: Allein das vergrößerte Volumen erwärmten Wassers kann zu einem Meeresspiegelanstieg von regional bis zu 30 Zentimeter führen. Das bedroht viele Küstenlebensräume und Inseln.

Sauerstoff: Die Löslichkeit von Gasen in Wasser sinkt mit steigender Temperatur. Seit 1960 hat sich der globale Sauerstoffgehalt nach Angaben von Geomar Kiel bereits um zwei Prozent verringert. Dieser Effekt wird in tieferen Wasserzonen durch eine verminderte Zirkulation noch verstärkt. Sauerstofffreie Todeszonen dehnen sich aus. Das hat Konsequenzen besonders für Fische und andere sauerstoffabhängige Meerestiere.

pH-Wert: Seit der Industrialisierung ist der mittlere pH-Wert des Oberflächenwassers von 8,2 auf 8,1 gesunken. Man spricht von der „Versauerung“ der Meere. Sie schadet vor allem Kalkschalenarten, wie Korallen, Muscheln, Schnecken und Kalkalgen. Ein erwärmter Ozean löst zwar weniger CO2, senkt aber durch die chemische Karbonatbildung weiterhin den pH-Wert.

Salzgehalt: Erwärmte Luft nimmt mehr Wasserdampf auf (Steigerung um sieben Prozent pro Grad Lufttemperatur), das verstärkt Verdunstung und Niederschlag und ändert die Salzgehaltsverteilung im Oberflächenwasser. Süßwassereinträge durch schmelzendes Eis der Polarkappen und Gletscher kommen hinzu. Das wirkt sich regional unterschiedlich aus: Mehr Verdunstung im Atlantik erhöhte dort den Salzgehalt, mehr Niederschlag machte den Pazifik salzärmer.

Artenvielfalt: Lebewesen haben eine begrenzte Temperatur-, Salzgehalts- und pH-Toleranz. Veränderungen ihrer Umwelt wirken sich auf ihre Lebensfähigkeit und Fortpflanzungsrate aus. Sie verschieben ihr Artareal, wandern invasiv in andere Lebensräume ein oder gehen zugrunde. Bleiche Korallenriffe zeigen das bereits dramatisch.

Schulprojekte initiieren

Die zwischenstaatliche Ozeanographische Kommission der Unesco hat für 2021 bis 2031 ein Jahrzehnt der Ozeane ausgerufen. Aber warum nicht schon früher anfangen, vielleicht mit einem Projekt „Fridays for the oceans“.

Dr. Inge Kronberg

Über die Autorin:

Dr. Inge Kronberg ist Diplom- Biologin, Fachautorin und Wissenschaftsjournalistin. Sie publiziert über aktuelle Themen aus der Ökologie, Genetik und Evolutionsbiologie.

Linktipps zum Thema:

Profilierende Argo-Floats: www.bit.ly/2ly0PEG

Umweltbundesamt – Meere: www.bit.ly/2ly16HI

Ozeanzirkulation und Klima: www.bit.ly/2m0l91R

IPCC – Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimafragen. Klimaänderung 2013. Naturwissenschaftliche Grundlagen: www.bit.ly/2kriNIP

Forschungsthema Klimaerwärmung: www.bit.ly/2kfa9ND

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: www.pik-potsdam.de

Deutsche Unesco-Kommission – Ozeane: www.bit.ly/2krjh1B CO2-Rechner: www.bit.ly/31SEwu1